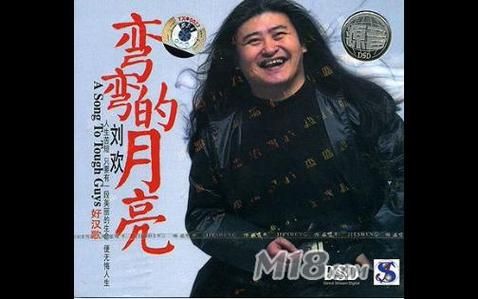

昨晚11点,朋友圈突然炸开一条模糊的消息:“刘欢老师走了。”后边跟着个捂脸哭的表情,配的是他那张标志性的、带着笑意的圆脸照片。我盯着屏幕愣了好几分钟,手指悬在键盘上,不敢回复——因为就在上周,我还看到他在短视频平台发了段新歌demo,说自己“在家磨了三个月,这回总算没跑调”。

后来反转来得很快:工作室出来辟谣,说是“误传,老师在家休息呢”。可我心里那点慌乱,还是像被风吹乱的草,怎么理都理不齐。毕竟对很多人来说,刘欢哪是“刘欢老师”,啊,他是我们整个青春的BGM啊。

你听,从小到大,哪段时光里没有他的歌?

1990年北京亚运会,他和韦唯站在工人体育场唱手挽手,那时候我们还没学会“亚洲一家亲”,就记住了那个声音又宽又厚,像暖烘烘的热毛巾裹在耳朵上;后来电视剧水浒传放,片头曲好汉歌一响,全小区的孩子都攥着拳头跟着吼“大河向东流啊”,忘了作业忘了考试,只觉得自己是梁山好汉,要替天行道;再大点,听弯弯的月亮,突然就懂了“无论今天你在哪里,我的歌都会陪伴你”——那年你在外地上大学,失恋的深夜里循环这首歌,仿佛那个嗓音在耳边轻轻拍你的背,说“哭会儿吧,我陪着你”。

去年冬天,我在后台见过他一次。那天是某个音乐节,零下三度的天气,他裹着件厚厚的羽绒服,嗓子已经不太利索,却还是站在等上场的台阶上,跟几个年轻歌手说:“别想着炫技,你唱的是给老百姓听的,他们听的是情,不是调。”那天他唱了千万次的问,声音比三十年前沙了些,可当他唱“曾有你的故事,真难忘”时,台下几万人打开手机闪光灯,像撒了一地星星,那一刻我突然明白,为什么那么多人说“只要有刘欢的歌在,这个时代就不会太冷”。

很多人叫他“歌王”,可他最在意的,好像从来都不是那个“王”字。他总说“我不过是个教唱歌的老师”,每次上综艺节目,别的导师忙着抢学员,他却总坐在后边,拿着小本子记笔记,等选手唱完了,才慢悠悠站起来,先鞠个躬,再说“刚才那个高音,如果你气息再稳一点,会更打动人”。有次一个选手模仿他唱蒙娜丽莎的眼泪,唱得跑调又夸张,他没批评,反倒拍着人家的肩说:“模仿是第一步,但你得找到自己的声音——就像我唱弯弯的月亮,不是因为那首歌难,是因为那里面有我对家乡的念想。”

他活得也“轴”。早些年唱片公司让他往流行里靠,写些口水歌,他偏不,非要去找那些没人关注的民歌、小调,说“这些东西要是丢了,我们这一代人就对不起祖宗”;后来他生病了,嗓子坏了,有人劝他去国外做手术,他说“算了,开膛破肚的,不值当”,转头就跑去大学教课,把一辈子的唱歌心得,都揉进了教案里。有次采访,记者问他“后悔吗”,他哈哈笑:“后悔啥?我唱了自己想唱的歌,教了想教的学生,这辈子,够本了。”

昨天辟谣后,我翻到他十年前发的一条微博,只一句话:“只要你们需要,我一直在。”底下有条评论,是2018年发的,点赞快十万:“我爸爸得了阿尔茨海默症,不记得我是谁了,但每天晚上听刘欢的重头再来,他会跟着哼,眼角有泪。谢谢你,刘欢老师,至少在这几分钟里,他记得我们。”

是啊,怎么会“走”呢?他的歌还在我们父母的手机铃声里,在我们婚礼的背景音乐里,在我们给孩子唱的摇篮曲里——你可能会忘了昨天吃了什么,忘了某个明星的八卦,但你永远不会忘了,在某个深夜,某个路口,某段陌生的旅程里,他的歌突然从耳机里钻出来,让你突然觉得,原来这个世界,还有人懂你的孤独,有人陪你一起“向明天再要一杯酒”。

所以你看,“刘欢昨夜走了”怎么会是真的呢?他只是把歌声留在了风里,留在了我们心里——只要我们还记着“弯弯的月亮”,记着“好汉歌”的豪迈,记着“千万次的问”里的执着,他就永远在那里,像个老朋友,在我们需要的时候,轻轻唱一句:“我一直在。”