提起刘欢,脑海里的第一个标签几乎总是“歌坛大神”:少年壮志不言愁的激昂、弯弯的月亮的深情、好汉歌的豪迈……那些旋律早已刻进几代人的青春DNA里。可很少有人想过,当这位“华语乐坛常青树”放下话筒,拿起画笔,会描摹出一个怎样的世界?他真的会和“画家”这个身份产生交集吗?

从“荧幕歌王”到“画布隐士”:他的艺术细胞从未止步音乐

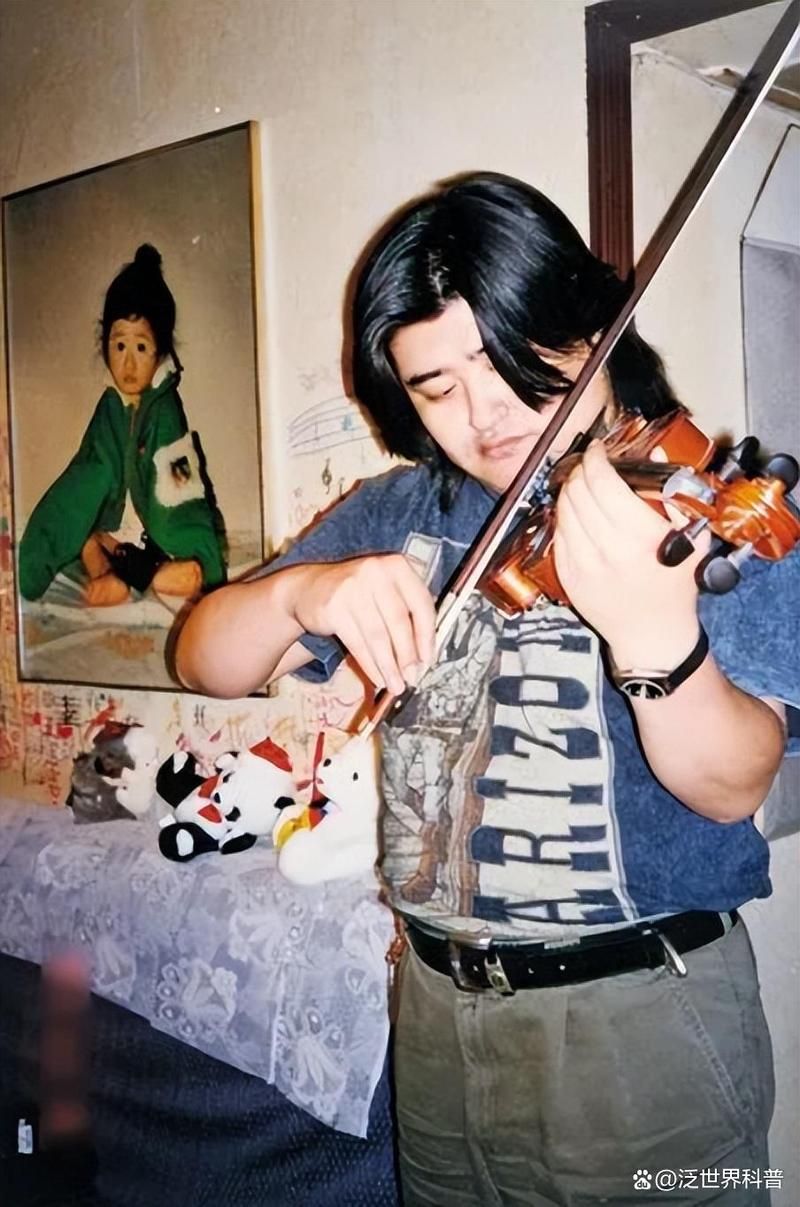

其实,在公众视野里,刘欢的艺术形象始终和“音乐”深度绑定——他是中央音乐学院的教授,是综艺里的“音乐导师”,是能用声音讲故事的匠人。但鲜为人知的是,他对绘画的热爱,几乎和音乐一样久。早在学生时代,刘欢就常常泡在美院的画室里,看同学挥毫泼墨,自己也会忍不住拿起炭笔练素描。他曾笑称:“那时候画人体结构,比学和声还认真,毕竟眼睛比耳朵更‘诚实’,画不像当场就露馅。”

这种“偷偷喜欢”的爱好,直到近些年才零星透出端倪。有次音乐节后台,被记者拍到他在休息室用iPad涂鸦,画的是舞台上鼓手激昂的瞬间,寥寥几笔就把节奏的韵律感抓住了;还有朋友在社交媒体晒过他送的生日礼物——一幅手绘的山水小品,留白处写着“赠老友,笔意随心,胜过千言”。这些碎片拼凑起来的真相是:刘欢从没把绘画当成“副业”,更像是音乐之外的“心灵避难所”。

他的画,藏着音乐的“另一种旋律”

很多人好奇:刘欢的画到底什么样?是学院派的严谨,还是随性而为的写意?从偶尔流出的作品片段看,他的画风更偏向“音乐化的抽象”——用笔如旋律流动,色彩如情绪铺陈。有幅名为夜与昼的小画,浓烈的蓝紫撞上明亮的橙黄,像极了他千万次的问里从低吟到高亢的转折;还有一幅静物油画,酒瓶的笔触潇洒,果盘的细节细腻,就像他的音乐既有磅礴的交响,也有细腻的室内乐。

“他画画时特别安静,和舞台上的判若两人。”曾和刘欢合作过画展策展人的回忆道,“有一次看他画一张老北京的胡同,没有用照片参考,全凭记忆勾勒,那些屋檐的弧度、槐树的影子,都带着北京故事里的烟火气。他说音乐是用耳朵‘画’出的声音,画画是用眼睛‘听’到的节奏。”这种艺术间的通感,或许正是他能在两个领域都沉浸其中的密钥——真正的艺术从来不是割裂的,而是同一个灵魂的不同表达方式。

“我不是画家,只是个‘玩颜料’的音乐人”

那么,刘欢到底算不算“画家”?这个问题,或许他自己的回答最有分量。在一次访谈中,被问到绘画与音乐的关系时,他摆摆手笑着说:“画家?可不敢当!我顶多算个‘业余爱好者’,就像很多人喜欢唱歌,我喜欢玩颜料。音乐是我的职业,是我的饭碗,也是我对世界的责任;但画画是我的秘密花园,是我和自己对话的地方。”

这种清醒的自我认知,恰恰印证了他对艺术的纯粹热爱。不会因为“歌手”的身份而故作高深,也不会因为“爱好”而标榜专业——只是在音乐之外,找到了另一个安放情感的出口。就像他曾用歌声唱尽人间百态,如今用画笔记录内心的波澜不惊,这份“不为名利,只为欢喜”的投入,反而让“画家”这个头衔多了一份真实的温度。

当“跨界”成为常态:我们该如何定义一个艺术家?

其实,刘欢和绘画的故事,折射的是当代艺术家的多元可能性。从达芬奇到周杰伦,从跨界诗人到玩电影的演员,艺术本就没有边界。重要的是,无论涉足哪个领域,是否带着真诚和热爱去耕耘。刘欢用四十多年的音乐生涯证明了他是“歌者”,如今,他又用画笔悄悄告诉我们:他的世界,远比我们想象中更辽阔。

所以下次再听到刘欢的歌,不妨试着闭上眼睛,看看能不能“听”出画面的色彩;如果有幸看到他的画,也试着用心感受,能不能“看”出旋律的流动。毕竟,能在热爱的事里活得尽兴的人,无论在哪个领域,都是最耀眼的存在——至于他是不是“画家”,又有什么重要呢?毕竟,连梵高都说过:“每个人心中都有一团火,路过的人只看到了烟。”而刘欢,只是在用歌声和画笔,守护着心里的那团火罢了。