提起刘欢,很多人的第一反应是“实力唱将”“音乐教父”,但“旗帜”这两个字,却比单纯的头衔更有分量——它不是粉丝投票选出来的,也不是媒体炒作出来的,而是二十多年来,他用作品、用态度、用对行业的坚守,一点点立起来的。可问题来了:在流量当道、人设满天飞的娱乐圈,为什么偏偏是刘欢,能扛起这面“旗帜”?

一、从少年壮志不言愁到好汉歌:他的歌里,藏着时代的印记

1987年,26岁的刘欢唱出少年壮志不言愁,一句“几度风雨几度春秋”,瞬间让全国记住了这个声音。那会儿的他,还不是“教授”,也没有那么多光环,就是中央音乐学院的年轻老师,带着一股对音乐的纯粹热爱。后来北京人在纽约的主题曲千万次的问,把流行和美声融合得恰到好处;再后来好汉歌一句“大河向东流”,成了刻进DNA里的旋律。有人统计过,他的传唱度高的歌,横跨80年代到千禧年,每一首都能戳中一代人的记忆。这不是因为他运气好,而是他写歌、编曲、演唱,从来不用“套路”——弯弯的月亮里,他把江南水乡的柔情唱得像一幅画;亚洲雄风里,他用力量感撑起大国的气度。他总说:“歌是唱给老百姓听的,得让他们听得懂、记得住。”这种“以听众为核心”的态度,现在听起来像句老话,可放在今天,却成了稀缺的“行业初心”。

二、从“老师”到“导师”:他带出的不是“流量”,是“实打实的人”

这些年,刘欢在综艺里出现的次数不少,但最让人记住的,不是他的“梗”,而是他当导师时的较真。在中国好声音里,他选学生不看“颜值”“话题量”,只看“声音里的故事”。有个选手唱忘情水,他不是简单夸“唱得好”,而是拆解:“你每个换气的地方,都藏着刘德华当年的情绪,这就是‘二次创作’的灵魂。”后来带歌手的结石姐,他不是盲目“跪”,而是认真研究她的编曲,甚至在后台帮着改和声——用他自己的话说:“别人来比赛是争名次,我是来‘偷师’的,这么好的歌手,怎么能让大家只记住她的名次,忘了她的音乐?”

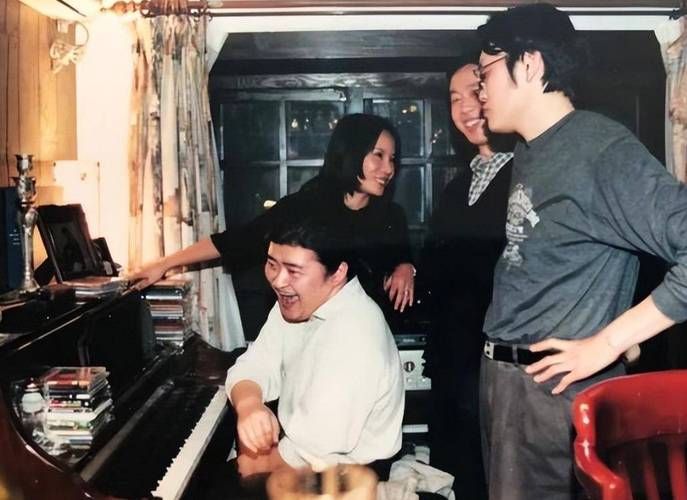

更少人知道的是,他在对外经贸大学教了三十多年书。有个学生回忆,刘欢上课从不用PPT,就带着一把吉他,从古典音乐讲到流行乐坛的变迁,最后总会落在“艺德”上:“你们将来出了名,别把自己当‘明星’,记住你们首先是‘音乐人’,手艺不能丢。”现在他的学生里,有不少人在行业里打拼,提起刘欢,总说:“刘老师教我们的第一课,就是做人比做艺重要。”这样的“导师”,不是给学员贴标签,是帮他们扎根——就像一面旗帜,不仅让人看到高度,更要让人看到脚下的土壤有多厚。

三、从“舞台巨星”到“生活者”:他的“反流量”活法,成了娱乐圈的一股清流

现在的娱乐圈,好像总在比“谁更红”“谁的话题更多”,但刘欢偏不。他公开说过:“我从不觉得‘流量’是原罪,但‘只认流量’就是病。”这些年,他很少参加真人秀,连社交媒体都几乎不用,有人说他“高冷”,可熟悉他的人都知道,他只是把时间花在了“更重要的事情”上——比如和女儿聊音乐,比如在书房里研究传统戏曲,比如为乡村音乐教育做公益。

有一次采访,记者问他:“现在很多年轻艺人热衷‘立人设’,你怎么看?”他笑了笑:“人设像件衣服,脱下来就没了;可本事是身上的肉,长在你身上,谁也拿不走。与其琢磨怎么让粉丝喜欢,不如琢磨怎么让自己‘值得喜欢’。”这话听着朴素,却戳破了娱乐圈的“泡沫”——当别人忙着换“人设外套”时,他却在给自己的“内在肌肉”增肥;当别人晒“工作量”时,他在晒读了多少本书、学了多少种乐器。这种“不争”,反而成了最特别的“竞争力”。

写在最后:这面“旗帜”,为什么值得我们一直记住?

刘欢的“旗帜”,不是刻在奖杯上的,是刻在时间和人心里的。它告诉我们:真正的“实力”,不是靠炒作堆出来的,是用一首歌一首歌磨出来的;真正的“引领”,不是带风向,是让更多人记住“初心是什么”;真正的“标杆”,不是站在高处,是让人知道“往上走,路在哪儿”。

现在总有人说“娱乐圈越来越浮躁”,可刘欢的存在,就像一面镜子,照得见浮躁,也照得见清醒——在这个时代,我们需要这样的“旗帜”,不是为了仰望,是为了提醒自己:不管走多远,别忘了为什么出发;不管多热闹,总得有人守得住“艺术的根”。

这样的旗帜,不正是这个时代最该被看见的星光吗?