在音乐圈,刘欢是个特殊的存在。别人靠“人设”“流量”博眼球,他却凭“实力”“风骨”立住了一辈子——从88年春晚少年壮志不言愁一战成名,到如今头发花白仍能在歌手的舞台用弯弯的月亮戳中所有人泪点,四十多年来,他像棵扎根很深的树,不争春华,却始终在音乐的土壤里长出繁茂的枝叶。

可近些年,比“刘欢唱歌”更常被讨论的,是“刘欢教”三个字。从中国好声音的“导师席”到各大音乐学院的客座教授,甚至网上流传的他给学生改作业的细节,总有人好奇:这个活得通透、唱得深刻的刘欢,到底在“教”什么?是唱歌的技巧,还是比音乐更重要的东西?

从“教技巧”到“教做人”:他从不让学生“复制”自己

第一次听刘欢聊教学,是在2019年他做客中央音乐学院的一档访谈里。有学生问:“老师,您觉得学唱歌最重要的是什么?”他没直接答,反问:“你知道为什么现在很多歌手唱得‘没魂’吗?因为他们只想着‘像谁’,忘了‘自己是谁’。”

这话听着简单,却戳中了很多行业的通病。这几年,好声音中国新说唱这类节目捧红了不少“声音机器”——技巧娴熟、高音撕裂,可唱完一首歌,观众愣是记不住脸。刘欢当导师时偏不这样:他选学生不看“爆款相”,重“音乐性”。有个女选手声音像邓丽君,技巧满分,他却摇头:“你有自己的音色,别总想着‘复刻经典’,你的故事比别人的‘影子’更有价值。”

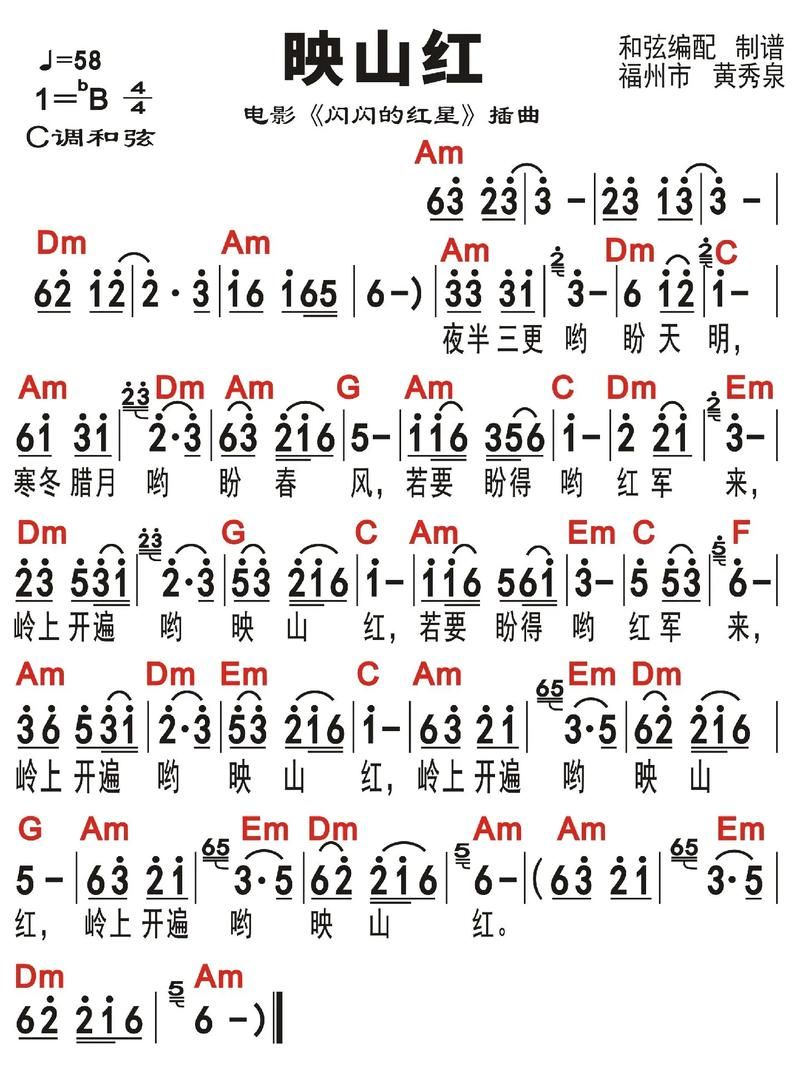

更绝的是他对基本功的态度。网上曾流传过一张他给学生改声乐笔记的照片:密密麻麻的标注里,没有“这里要升key”“那里加气声”这类“速成指令”,反而写着“这句歌词里的‘乡愁’,你真的尝过吗?”“低音区别‘压着嗓子’,要像讲故事一样,把气沉到心里去”。有学生私下说:“刘老师从不教我们‘怎么唱更好听’,他只教我们‘怎么唱真诚’。”

“教敬畏”:对音乐、对观众、对自己

刘欢的“教”,从来不止于音乐课。有次录制节目,后台有个年轻rapper想改编一首红色经典,加入“嘻哈元素”博眼球。刘欢直接拦下:“可以创新,但不能‘恶搞’。那些歌是几代人的记忆,你改编前,有没有认真听过里面的旋律有没有故事?有没有想过台下坐着的老兵会不会?”

后来那个rapper真的去翻了资料,录完说:“刘老师让我明白,音乐人手里握着的不只是麦克风,更是观众的情。”这种“敬畏心”,他一直身体力行。早年走红时,酬劳高的商演接到手软,他却把时间都泡在录音棚:一张专辑录大半年,为的是打磨和声里的一个转音;开演唱会从不假唱,哪怕高烧39度,也会提前两小时到后台开嗓,生怕观众听走音。

有学生问他:“现在AI都能作曲了,我们这些学音乐的,会不会被淘汰?”刘欢笑了:“AI没有‘活着’的体验,它不懂失恋的心痛,不懂见父母的欣喜,不懂看到祖国河山时的激动。而音乐最动人的,就是这些‘人味儿’。你们要做的,不是跟AI比‘快’,比‘准’,比‘多’,而是让每个音符里,都有‘你自己’。”

最珍贵的“必修课”:浮躁时代里,做个“慢慢来”的人

这些年,娱乐圈太快了——“流量小花”三个月出一张专辑,“顶流明星”一部戏换一个CP,可刘欢偏要“慢”。他给学生布置的作业,不是“背会多少首歌”,而是“本季度读完10本书,写3篇乐评”;他鼓励学生多去“体验生活”,去菜市场听吆喝,去工地听打夯,甚至去养老院陪老人聊天,“因为所有的好音乐,都藏在‘人间烟火’里”。

有人笑他“老派”,可在流量泛滥的今天,这种“老派”反而成了稀缺。去年有个学生翻红后接了无数代言,刘欢特意打电话给他:“钱能赚,但别被‘速度’绑架。你唱红了,不代表你能唱‘久’。你看那些十年后还有人听的歌,哪一首不是熬出来的?”

如今,刘欢的学生里,有人成了新声代歌手,有人做了音乐制作人,还有人回了老家教小朋友唱歌。采访里有人问:“您觉得‘刘欢教’的核心是什么?”他想了想,说:“就俩字——‘走心’。对音乐走心,对观众走心,对自己走心。别的,都是水到渠成的事。”

说到底,“刘欢教”教的不是“怎么成为刘欢”,而是“怎么成为‘独一无二’的自己”。在这个人人都想“一夜成名”的时代,他像个安静的摆渡人,告诉每个追梦的人:真正的艺术,从来不怕“慢”——怕的是忘了为什么要出发,怕的是在追逐光的时候,弄丢了自己心里的那团火。

或许,这才是浮躁娱乐圈里,最该被传下去的“必修课”。