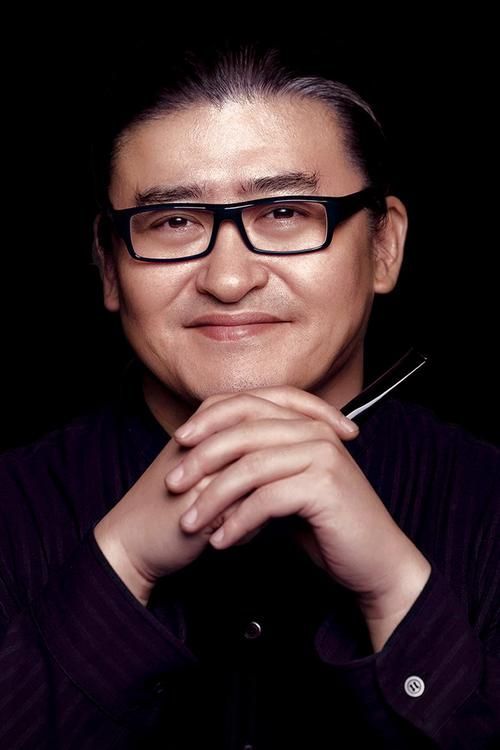

提起刘欢,你脑中可能会立刻跳出好汉歌里的"大河向东流",或是好男儿里那个总穿帽衫的导师。这个在舞台上挥洒自如的歌者,用醇厚的嗓音和音乐造陪伴了几代人的青春。但你或许不知道,当年在国际关系学院读英语专业的刘欢,身边可都是"深藏不露"的主——他的同学圈里,不仅有后来的音乐大咖,还有主持界的"定海神针",甚至文化圈的"幕后操盘手"。今天,就带你扒一扒刘欢的"同学天团",看看那些和他一起在琴房、教室、食堂里度过青涩岁月的同学们,后来都活成了怎样的星光。

你敢信?刘欢的大学同学里,藏着同一首歌的"幕后操盘手"

1981年,18岁的刘欢考上国际关系学院英语专业,成了那个年代罕见的"学霸+音乐发烧友"。在别人啃着新概念英语时,他抱着吉他琴行里练到深夜;在别人上着外教课时,他正和同学在宿舍排练原创歌曲。而他的同班同学王学东,此刻正坐在台下,手里捏着谱子,眼睛里闪着光——这个后来成为同一首歌总导演的男人,当年可是校园里有名的"编曲才子"。

"刘欢当年在咱们学校,就是个'音乐疯子'。"王学东在一次采访里笑称,"他能在琴房待一整天,就为了把一首歌的旋律改到自己满意为止。我们经常一起去西单买磁带,回来就拆开研究编曲,有一次为了模仿Don't Cry里的吉他solo,两个人在琴房耗到宿舍锁门,最后翻窗回了宿舍。"

后来,刘欢凭借少年壮志不言愁一炮而红,王学东则转型做电视导演,成了央视文艺频道的"顶梁柱"。两人虽未直接合作音乐,却在同一首歌的舞台上多次重逢——当刘欢在台上唱弯弯的月亮时,台下的王学东总会想起当年在宿舍里,刘欢抱着木吉他轻轻哼唱的夜晚。"我们那代人,对音乐的热爱是刻在骨子里的。"王学东说,"刘欢成了歌坛的'常青树',我负责把这种音乐带给更多人,这其实也是一种'合作'。"

从"校园金话筒"到央视"国脸",她的主持风格里藏着刘欢的"影子"

如果你以为刘欢的同学里只有搞音乐的,那可就错了。他的同班同学李青,后来成了央视新闻联播的资深主播,这个站在镜头前几十年如一日的"国脸",当年却是学校广播站的"金话筒",而刘欢,正是她的"幕后指导"。

"刘欢的声音太有辨识度了,我就总觉得,我的播音能不能像他的歌声一样,既有温度,又有力量。"李青在一次校友活动上回忆道,大学时她经常拿着稿子找刘欢"挑刺","他总说,'播音不是念稿子,是把文字里的故事讲出来'。有一回我主持校园晚会,紧张得声音发抖,他上台前拍着我的肩膀说,'别怕,就当是在给朋友们唱歌'。"

这句话,李青记了几十年。后来她站在新闻联播的镜头前,面对亿万观众,总会想起刘欢当年的叮嘱——不是冰冷地播报新闻,而是像讲故事一样,把每一个字都送到观众心里。有趣的是,两人虽在不同领域发光,却在2008年北京奥运会开幕式上"重逢":刘欢在台上演唱我和你,李青则在现场解说嘉宾的介绍环节。"那一刻忽然觉得,我们这些人不管走多远,青春时一起走过的路,早就刻进了彼此的生命里。"李青说。

他是"文化外交官",她是"音乐制作人":刘欢的同学圈,为何这么"能打"?

细数刘欢的大学同学,你会发现一个有趣的现象:他们要么深耕音乐,要么扎根媒体,要么投身文化外交,个个在自己的领域做到了"顶尖水平"。这究竟是因为什么?

或许,和国际关系学院的"底色"有关。这所培养外语人才和外交官的学府,向来注重"视野"与"格局"。刘欢和他的同学们,在这里不仅学会了英语,更学会了用多元的眼光看世界。"我们当时经常讨论国际政治、文化差异,这种跨界的思维,后来其实影响了我们每个人的选择。"王学东说,"刘欢能把民歌和摇滚融合,我能把音乐会和电视节目结合,或许都和当年的这些讨论有关。"

更重要的是,那一代人对"热爱"的纯粹。没有流量和热搜,没有"内娱卷王"的压力,他们只是单纯地喜欢一件事,并愿意为这件事倾注一生。"刘欢当年唱歌,没想过要当'歌坛天王',就是觉得'唱得好听,能让人感动'就很开心。"李青说,"我们那代人好像都这样,把热爱当成了信仰,所以才能走得那么远。"

如今,刘欢依然在舞台上放声高歌,王学东偶尔还会操刀晚会,李青已从主播岗位退休,却依然活跃在文化传播的第一线。他们或许不常联系,但只要提起当年在校园里的日子,眼睛里总会泛起光——那是青春的光芒,也是热爱的力量。

下次当你听刘欢的从头再来,看同一首歌的重温经典,或是想起新闻联播的沉稳声音,不妨想一想:这些闪耀的名字背后,原来藏着一段段共同走过的青春。而那些在青春里一起做梦的人,终将在各自的领域,活成彼此的星光。