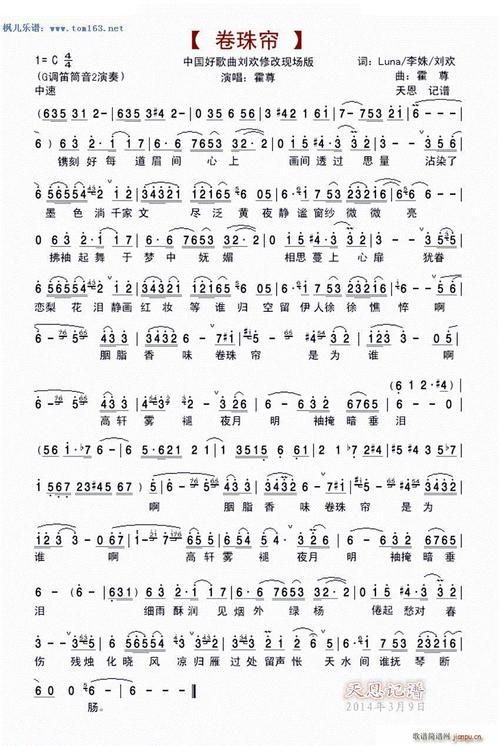

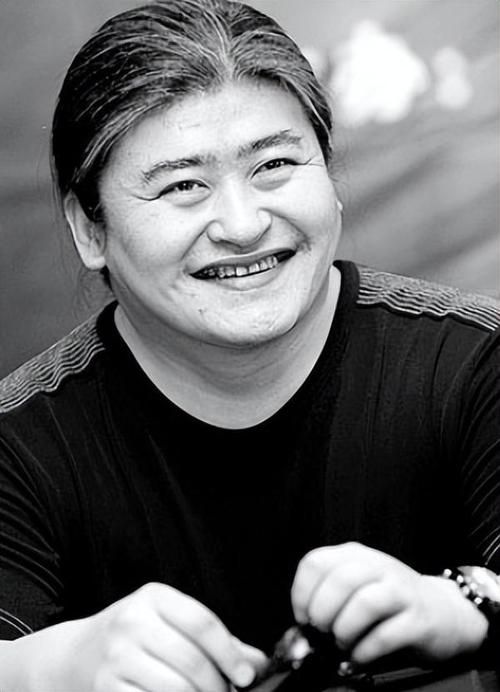

提到卷珠帘,谁的脑子里没有响过那句“卷珠帘,是为谁,不为和谁”?但很少有人知道,如今让这首歌成为无数人“DNA里的古风记忆”的,除了原作者霍尊在中国好歌曲的惊艳亮相,更有刘欢老师一次“看不见的手术”般的改编。

2014年,中国好歌曲第一季,带着“岛式唱腔”的霍尊凭一首原创卷珠帘惊艳四座。那会儿的评委高晓松评价它“像从唐诗里走出来的”,羽凡说“第一次听到这么干净的声音”。但细品的人会发现,当时舞台上的编曲更像“古风伴奏”,弦乐简单搭个调,古筝点缀几个音,像一幅只有线稿的画——底子极好,却少了些血肉。

直到刘欢老师接过这首歌,才真正让它“活”了过来。为什么说他的改编堪称“教科书级”?因为他在保留霍尊原作“古意”的基础上,硬是给这朵空谷幽兰,添上了可以抵御风雨的枝干,又让它在更多人心里扎了根。

刘欢改的,哪里是旋律,分明是“人设”

很多人以为改编就是改改节奏、加几个乐器,但刘欢改卷珠帘,改的其实是“歌曲的魂”。

原版卷珠帘是典型的“少年气”——霍尊的声音像一把未出鞘的剑,清亮、干净,带着点不食人间烟火的疏离。歌词里的“卷珠帘,为伊人,教人忘我心甘情愿”,像少年在庭院里独自徘徊,隔着珠帘看心上人的模糊轮廓,朦胧又青涩。这种美没错,但“轻”,轻得像一阵风,吹过就散了。

刘欢的改编,偏偏给它“加了分量”。他没有动霍尊的词,甚至没怎么改动主歌的旋律,却在编曲和和声上做了两件“狠事”:

第一件,把“孤独感”做成了“史诗感”。他找来交响乐团的弦乐组,开头用大提琴的低吟铺底,像一条无尽的河缓缓流淌;中段加入小提琴的颤音,像河面上泛起的涟漪,带着岁月的褶皱。当霍尊唱到“断肠字点点,风雨连连”时,弦乐突然拔高,像一把锥子扎进心里——那种不再是少年单薄的心疼,而是成年人看透世事后的无奈,是“人间别久不成悲”的苍茫。

第二件,用“人声的厚度”压住了“旋律的飘”。原版霍尊的声音是“虚”的,像云;刘欢自己写和声声部,让男声合唱团在背景里轻轻“托”着主音。当“无情言字缝,怎 пусто(俄语:空洞)”这句出来时,合唱团的声音突然收束,像一把剪刀,把人心里那些说不出口的委屈全剪开了。听众后来在评论区说:“听刘欢版,像在听一个饱经风霜的人讲故事,每句话都戳在肋骨上。”

为什么是刘欢?他懂“老歌”的“新脾气”

很多人不知道,刘欢早在90年代就改编过大量民歌。1990年,他在北京亚运会演唱奥运——会歌前,把原版的进行曲式编曲改成了融合民族元素的大气曲风;2008年,他为我和你注入了中西方音乐碰撞的巧思。他总说:“好歌就像一块璞玉,改编不是要雕琢成自己想要的样子,而是要让玉自己‘说’出它本来的故事。”

这话用在他改卷珠帘上再贴切不过。他压根没想着把这首歌“现代化”,反而像回到唐朝的工笔画家,一点点把卷轴里的细节补全——原歌词里“画栋飞去余空怨”,他用弦乐的留白表达“空怨”;“风花雪月乱”这句,古筝的轮指声像花瓣被风吹散,乱得有美感。这种“守旧”的改编,反而比强行加电音、Rap更显高级,因为它守住了歌里的“根”。

霍尊后来采访说:“刘欢老师跟我说,这首歌不是‘情歌’,是‘人生歌’。卷珠帘的动作,看似在等一个人,实则是在等自己和自己和解。”这句话点破了改编的核心——刘欢没改旋律,他改的是“解读方式”,把一场“风花雪月的暗恋”,改成了“一个人对整个世界的告别”。

改编之后,它成了多少人的“解药”

刘欢版的卷珠帘播出后,迅速在音乐平台霸榜,评论区炸出了一群“故事人”。

有个在异乡打拼的女孩说:“加班到凌晨,听到‘断肠字点点’,眼泪突然就掉下来。好像卷珠帘的不是别人,是我自己,在等那个永远不会再回来的‘故乡’。”有位老音乐人在后台留言:“这才是能传下去的歌,有中国文人的骨气,也有普通人的眼泪。”

它甚至成了一种文化符号。后来很多古装剧用OST翻唱它,选秀节目里选手模仿它连语气都要“刘欢化”,连小学生合唱比赛都敢拿它改编——你别说,那些孩子张嘴唱“卷珠帘,是为谁”,还真带着股刘欢版里的“沉稳劲儿”。

真正的经典,从来不怕“改”

为什么说刘欢改编的卷珠帘绕不开?

因为他让一首“网红神曲”变成了“时代注脚”。原版的霍尊是“惊艳的昙花”,刘欢版却是“常青的松树”——前者让你记住“这个人唱得好听”,后者让你记住“这首歌真好听”。

说到底,好歌的命,不该只靠创作者一个人扛。刘欢的改编,像给一匹烈马套上了温情的缰绳,让它既能奔腾,也能驻足。现在再听那句“卷珠帘,是为谁”,你听到的可能还是那个少年,但少年身后,站着一个懂他所有悲欢的“刘欢”。

这大概就是音乐最动人的地方:不管怎么改,只要心是真的,就能让人一听再听,听一辈子。你说,对吧?