提起刘欢,乐迷脑子里会跳出多少标签?好汉歌里“大河向东流”的豪迈,千万次问中“不懂爱恨情仇煎熬的我们”的深情,还有综艺舞台上“导师圈里最懂音乐的那位先生”。可要问刘欢有没有出过“唱歌教程”,你搜遍全网可能都找不到一套系统课程——但乐坛人心里都清楚:这位“活教材”的“教程”,早就藏在他30年的歌声、采访和每一次即兴点评里了。

他从不教“怎么唱”,只教“为什么这样唱”

很多人学唱歌执着于“技巧”:腹式气息怎么练?混声怎么转?高音怎么不破?可刘欢的“教程”里,第一条反倒是“先把歌读懂”。他曾在一次采访里说:“我带学生,第一节课让他们干的,是把歌词念100遍,不是念熟,是念出画面。你要是不知道自己唱的‘大河向东’是站在黄河边的土坡上,还是酒馆的炕头,气息都是虚的。”

想想弯弯的月亮,李谷一老师唱得婉约,刘欢唱得沧桑,不是技巧高低,是他对“故乡”的理解不同。刘欢总说:“声音是肉做的,不是机器修出来的。你心里有丘壑,声音里才能起山峦。”他教人唱歌,从不在“声带发力”上下功夫,而是琢磨“这首歌的‘根’扎在哪”。就像他指导年轻歌手唱凤凰于飞时,一句“负苍天不负你”,硬是让他们先查“苍天”在古汉语里的分量,再体会“负”字背后的委屈与不甘——等理解透了,声音自然就沉下来了,根本不需要刻意“压嗓子”。

那些“绕不过去的基本功”,早被他藏进歌里了

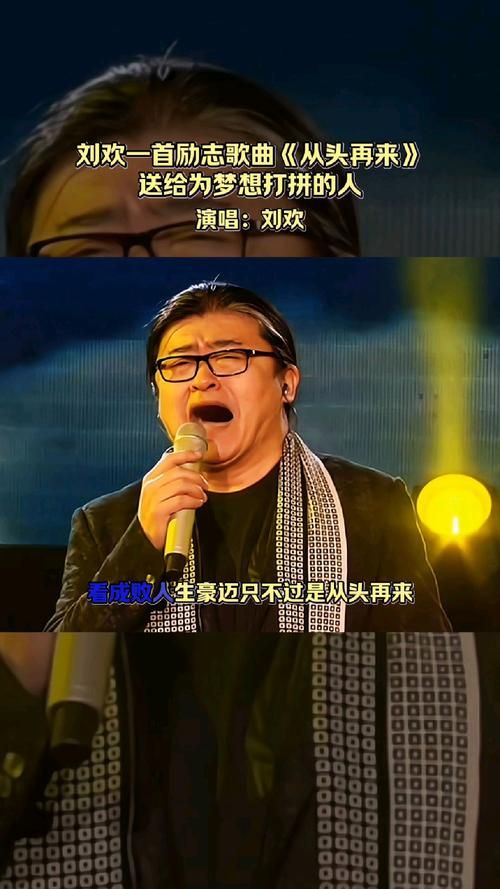

有人说刘欢是“老天爷赏饭吃”,声带厚、音域宽,学他纯属自不量力。可如果你翻出他80年代的录音会发现,早年的他声音远没有现在醇厚,甚至带着点“愣头青”的冲劲。后来练出的“教科书级气息”,秘诀到底是什么?答案藏在他改编的从头再来里。

这首歌的高潮部分“心若在梦就在”,他足足拉了8拍,气息稳得像焊死的铁轨。可他自己揭秘:“哪有什么天生稳?是当年为了录好,每天对着墙根‘吹气’——不是瞎吹,是练‘气息支撑’。想象你面前有支蜡烛,不能吹灭,只能让火苗轻轻晃,这样练出来的气,才‘连’不‘散’。”更绝的是他把生活练成了基本功:骑自行车时感受腹肌随踏板起伏,炖排骨时听咕嘟咕嘟模拟气息节奏,甚至说话都刻意放慢,练“字正腔圆”的咬字。他从不教“每天练声几小时”,却总说:“基本功不是练出来的,是‘融’进生活里的。”

为什么你“学不会”?他的“教程”从不教“复制粘贴”

跟着刘欢的歌学唱,十有八九会崩溃。同样的歌词,他唱得像在讲故事,你唱得像在念稿;同样的高音,他举重若轻,你声嘶力竭。问题在哪?刘欢的“教程”里最关键一条:别学“他的声音”,学“他的逻辑”。

他讲过一个故事:有歌手模仿他唱千万次问,非要学他真假声转换的“撕裂感”,结果唱得像破锣。刘欢听完笑着说:“你听那段转换,是歌词‘千万次’里那种‘问累了,又舍不得停’的感觉,不是技巧。你要是心里真有‘千万次追问’的劲头,声音自然就会‘拐弯’。”他的从不在音色上较劲,有人天生娃娃音,他就教“用娃娃音讲童话故事”;有人声音粗,就教“用粗嗓子说江湖事”。他总说:“唱歌不是成为第二个刘欢,是成为‘第一个你自己’。”

普通人学唱歌,他的“教程”早给你写好了答案

别以为刘欢的“教程”只有专业歌手才用得上。他对“普通人唱歌”的见解,才藏着最实在的智慧。他在中国好声音上常说:“五音不全不是病,是不敢‘张嘴’。”有个60岁的学员,怕自己唱得难听不敢报名,刘欢直接说:“你多大年纪了?活到现在,总有过高兴得想跳起来、委屈得想哭的时候,把那一刻的声音放出来,就是最好的歌唱。”

更绝的是他提倡“无目的唱歌”:开车时跟着广播吼两句,洗碗时哼哼老歌,甚至对着楼下的狗唱两句“宝贝,你累不累”——“唱歌不是表演,是呼吸的另一种方式。你开心时想笑,难过时想哭,唱歌就是心里话多了一个出口。”他的“教程”里没有“必须达标”的要求,只有“别辜负自己声音”的提醒。

最好的教程,从来不是印在纸上的

翻遍刘欢的履历,没有“声乐讲师”的头衔,却比很多导师带的学生都多;没出版过唱歌秘籍,可乐坛人提起他,都说“他是行走的音乐百科全书”。他的“教程”,藏在他每一次对歌词的推敲里,每一次即兴的转音里,每一次对后辈“别走捷径”的叮咛里。

或许我们永远“学不会”刘欢的歌,就像学不会他用40年光阴熬出的音乐底蕴。但我们可以学他的“笨”:读懂歌再张嘴,把基本功揉进生活,敢用自己的声音讲故事。毕竟,最好的教程从不是教你“成为谁”,而是帮你“找到自己”——就像刘欢唱的那样:“心若有梦,便不负此生。”下一次想唱歌时,不妨问问自己:我心里的话,想用什么样的声音,说给这个世界听?