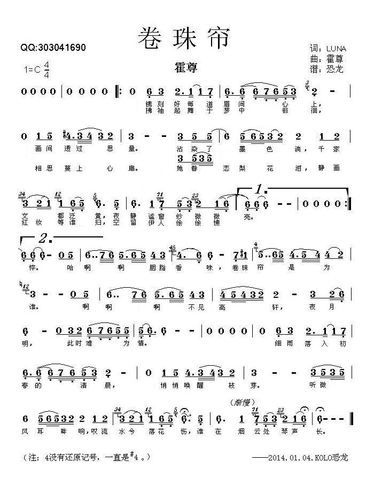

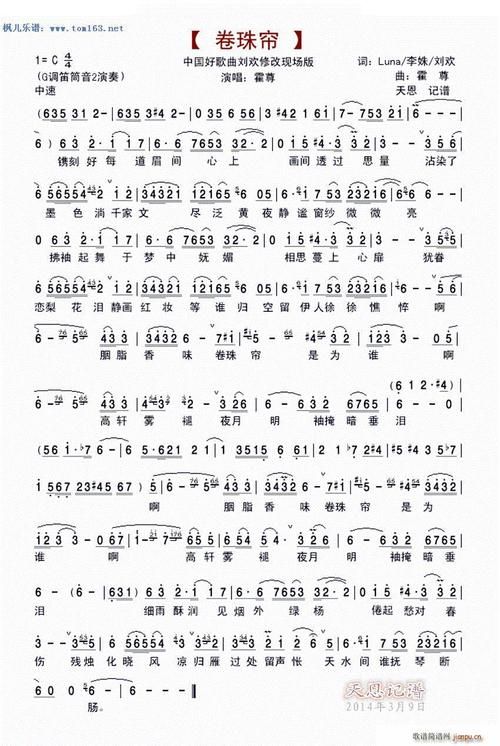

最近歌手2024刚播到第三期,后台就炸出一个热搜词条:"刘欢改卷珠帘"。镜头里,刘欢眉头紧锁拿着笔在评分表上划拉,隔空对选手珠帘的评价,像把手术刀似的直戳要害——有人拍手叫好"这才是专业评审",有人气到跳脚"刘老师是不是对'普通观众'有什么误解?"。

要说这事还得从珠帘那期选的孤勇者说起。改编版把原曲的燃炸揉进了戏曲唱腔,开头一声"爱你孤身走暗巷"的戏腔出来,弹幕瞬间刷满"新活"。但刘欢在点评时却直接摇头:"技巧堆得太满,情感反而散了。你看副歌部分,戏曲咬字太用力,把原曲里那种'倔强'撕碎了,剩下的是表演,不是故事。"

这话一出,评论区直接分裂成两派。

支持刘欢的说:"他说的不就是我想说的吗?听着热闹,但后劲不足,听完就忘了。" 不少人翻出刘欢早年点评好声音的片段,"当年他批评那英组学员'炫技不唱歌',现在不还是一样的理?" 作为国内流行乐坛的"活字典",刘欢拿格莱美、教央视青歌赛、当北音教授的经历摆在那,他的专业背书从来不是虚的——就像他自己常说的:"音乐是听觉艺术,不是杂技表演,听众耳朵是骗不了的。"

但也有观众为珠帘叫屈:"人家明明把传统和流行结合得挺好啊,刘老师是不是太'学院派'了?" 这种质疑其实早就藏在这类选秀节目的基因里了。观众看综艺,要的是"爽感"——要么是"哇这人唱得我起鸡皮疙瘩",要么是"改编得让我意外";但评审看专业,要的是"逻辑"——情感是否连贯、技巧是否为内容服务、作品有没有辨识度。一个追求"好不好听",一个琢磨"专不专业",南辕北辙的期待值,碰撞起来能不火星四溅?

更妙的是节目组的"剪辑艺术"。镜头给到刘欢严肃点评时,特珠帘侧过脸抿嘴的表情;切到刘欢打分时,放慢镜头放大他皱起的眉心。这种"抓冲突"的剪辑,刻意放大了"专业评审vs选手"的对抗感。有网友说:"感觉节目组就盼着吵起来,热搜都替他们想好了——'刘欢严批珠帘改编',多带劲啊!" 但细想一下,这种对抗真的是对立的吗?

刘欢其实早就解释过评分标准:"我不是不喜欢改编,而是不喜欢丢了骨头留皮囊。" 就像他当年夸羽泉冷酷到底,说那首歌"旋律简单但记忆点深,是因为抓住了年轻人对爱情最直白的渴望";这次批评珠帘,也不是否定戏曲元素,而是觉得"戏曲是工具,不能喧宾夺主"。而珠帘在后来采访里也说:"其实刘老师的话点醒我了,我下次想试试把戏曲藏在旋律里,而不是让它'跳'出来。"

你看,专业评审和选手,从来不是"敌人",更像是"陪练"。刘欢这次的"改卷",与其说是"太严",不如说是"较真"。在这个流量说话的时代,愿意花时间琢磨"作品里有没有灵魂"的评审,其实比热搜更稀缺。

只是话说回来,观众到底该信谁的?是信耳朵直给的"好听",还是信专业拆解的"过关"?或许这个问题本来就没答案——歌手舞台上的每一首歌,都是创作者和听歌人的一场"双向奔赴",有人偏爱技巧的惊艳,有人更共情故事的温度,而专业评审的价值,或许就是在这众声喧哗里,悄悄告诉大家:音乐这东西,终究得有"根",有"魂",才能让人记住,让人感动。

所以下次再看到"刘欢改卷XX"上热搜,咱不妨先别急着站队,倒是可以多问问自己:我喜欢的,到底是这首歌,还是它背后的故事?