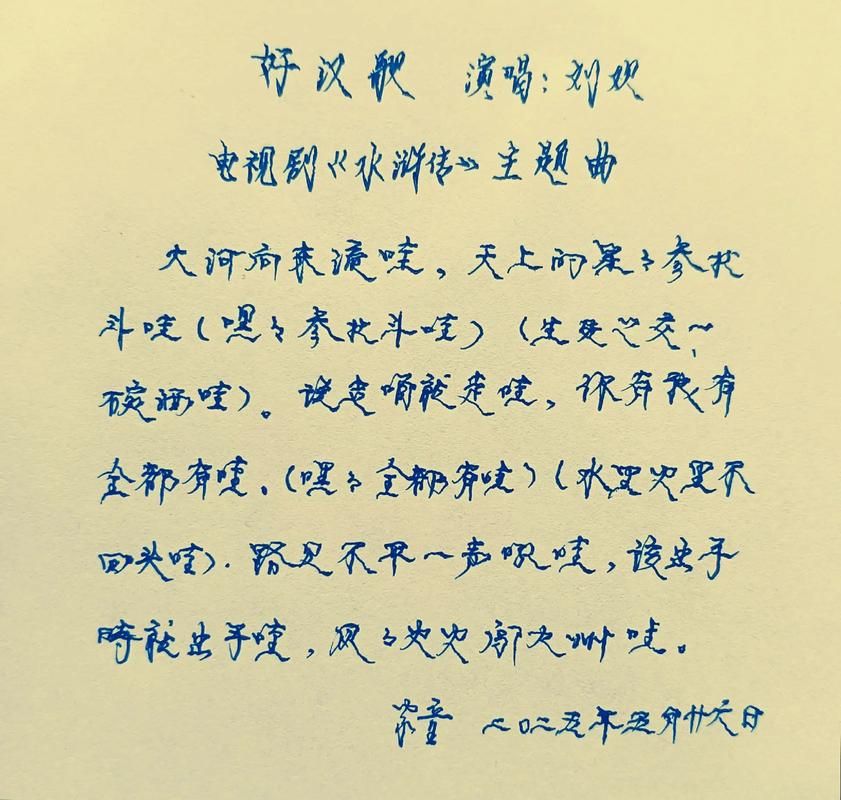

前几天整理资料时,翻到十多年前一位音乐圈前辈的笔记本,里面夹着刘欢老师早年的一份创作手稿——纸页已经泛黄,铅笔字迹有些模糊,边角还沾着咖啡渍。最让我心头一震的,是扉页那句用红笔写下的:“音乐不是给耳朵听的,是给人心搭的桥。”

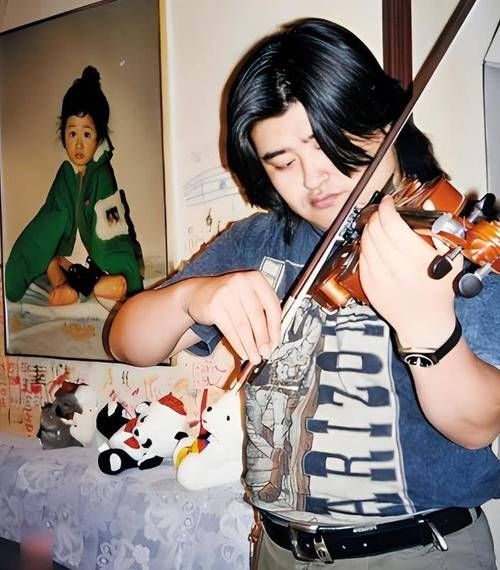

这句话突然让我想起,这些年我们聊刘欢,总绕不开好汉歌的豪迈、弯弯的月亮的温柔,或是甄嬛传里凤凰于飞的苍凉,却很少问过:那些让他被几代人记住的歌,究竟是“磨”出来的,还是“悟”出来的?那些鲜为人知的文稿里,又藏着他怎样的“笨功夫”与“真性情”?

歌词纸上的“强迫症”:标点符号都要唱出情绪

刘欢曾笑称自己写歌是“钻牛角尖”,这份“轴”劲在文稿里体现得淋漓尽致。我见过他为从头再来写的初稿,段落旁用铅笔密密麻麻标注着:“此处‘跌倒’二字,咬字要像踩在碎石子上——齿音重一点,但尾音别垮,得有股‘站直了’的劲儿”。

更夸张的是千万次的问的谱面稿。他在副歌“千万次地问,你可曾真心爱过我”那句下面,画了好几条波浪线,旁边注:“第二遍‘问’字,比第一遍高半个音,但不能飘,要像把‘没着落的心’往上捞,捞了还得往下沉——心里有答案,才不算真问。”

有次录音棚里,他对着这几页稿子琢磨了三个小时。歌手高林生后来回忆:“刘欢老师拿着笔指着谱子说,‘你看这个逗号,这里得换半口气,不是换气,是“哽咽”的意思——你爱过一个人,想问他又不敢问的时候,是不是这样?’那会儿我突然明白,他写的哪是歌,是把人心揉碎了,再一点一点拼成旋律。”

给“新手”的音乐课文稿:别把技巧当本事

翻到刘欢给北京音乐学院学生上课的讲稿,才发现他从不教“怎么唱高音”,而是先教“怎么听人心”。这份泛黄的讲稿里,夹着他对学生作业的批注,一首流行歌的谱子旁边,他用红笔圈出:“这里你用了华丽的转音,但歌词‘想你了’三个字,被你唱成了‘炫技’——你想谁了?是想她给你剥糖纸的样子,还是想她转身时裙角的风?先想清楚,再开口。”

他还写过一段话,被学生刻在课桌上:“技巧是船,人心是岸。你船开再快,靠不了岸,也是漂着。我见过太多把‘混声、弱声、颤音’当本事的人,最后唱的歌,像没装快递的包裹——包装漂亮,打开里面空空如也。”

这让我想起他2018年在歌手帮华晨宇编曲,有段花腔高音,华晨宇觉得“炫酷”,刘欢却摇头:“你这段像给故事加了个‘金边’,但故事里的‘眼泪’被盖住了。把高音降八度,用气声唱,让听的人以为是‘哽咽着说’,比‘喊出来’更有劲。”——后来这段改编,成了全场静默的“催弹幕”瞬间。

一个人写稿的深夜:歌与不歌之间的“自私”与“无私”

刘欢的文稿里,夹着很多没写完的歌。有一首叫老城墙,开头是“瓦片上爬着青苔,石缝里长着小 courage ”(他英文写得很好,常中英混用),后面画着删了又改的旋律线,批注:“太‘文艺’了,不如街边大爷吼的走西口有劲儿”。另一首等孩子长大,只写了四句:“书包磨破了边,他说想去天/云朵像棉花糖,他想伸手牵/我蹲下身说,长大就实现/他却跑了,说爸爸的谎言比糖甜”。

助理曾透露,刘欢写歌“慢”不是因为“抠”,而是“怕”。他总说“歌会说话”,写完一遍要自己“听”三天——等地铁时听,陪女儿写作业时听,半夜醒了爬起来听。“要是哪个字听着‘假’,哪怕改到天亮也得换。他不是在写歌,是在和‘人心’较劲,怕辜负了那些听歌的人。”

但这份“较劲”背后,藏着他不常说的“柔软”。有一年他去山区给留守儿童唱歌,回来后写了三天稿,最后只变成一段话:“我唱了半辈子歌,以为‘感动别人’是本事。那天孩子们用手给我打拍子,他们的小脏手拍在我手背上,我才知道——歌哪是给人听的?是让人知道,‘有人懂你’。”

文稿之外:比“经典”更珍贵的,是那个“不怕笨”的刘欢

整理到我发现刘欢的文稿里没有“秘诀”,没有“成名公式”,甚至没有完整的大道理。更多的是被划花的谱子、写满“絮语”的批注、甚至是一块用来擦改的橡皮——就像他这个人,站在舞台上光芒万丈,私下里却像个“老工匠”,对着自己的“作品”一点点打磨。

我们现在总说“快餐文化”,人人都想要“爆款”公式,却忘了刘欢的歌能传三十年,不是因为他“运气好”,而是他把“唱给人心听”这件事,当成了“一辈子的事”。那些文稿里藏着的,哪是什么音乐哲学?不过是一个歌者,对音乐最笨也最真的坚持:不糊弄,不迎合,不辜负。

所以你细想,当我们在KTV里吼着好汉歌的“大河向东流”,在深夜单曲循环弯弯的月亮时,我们唱的究竟是他的歌,还是他替我们说出口的那句“我懂你”?

或许,真正的经典从不是“完美”的,而是像刘欢文稿里那些没改干净的铅笔印一样——带着人的温度,和一颗“想把人心唱暖”的心。