深夜的录音棚里,曾同时亮起过两盏不同的灯。一盏属于刘欢,他眉头微蹙,对着一沓厚厚的总谱反复推敲某个和弦的走向,嗓音里带着岁月沉淀的沙哑;另一盏属于张碧晨,她戴着监听耳机,一遍遍打磨副歌的高音细节,指尖在笔记本上记下每一处气口的调整。这两盏灯,隔着二十多年的时光,却像约好般,在华语乐坛的天空下,映出了“实力”二字最鲜活的模样。

他们从不是“流量符号”,是“音乐工匠”不同时代的注脚

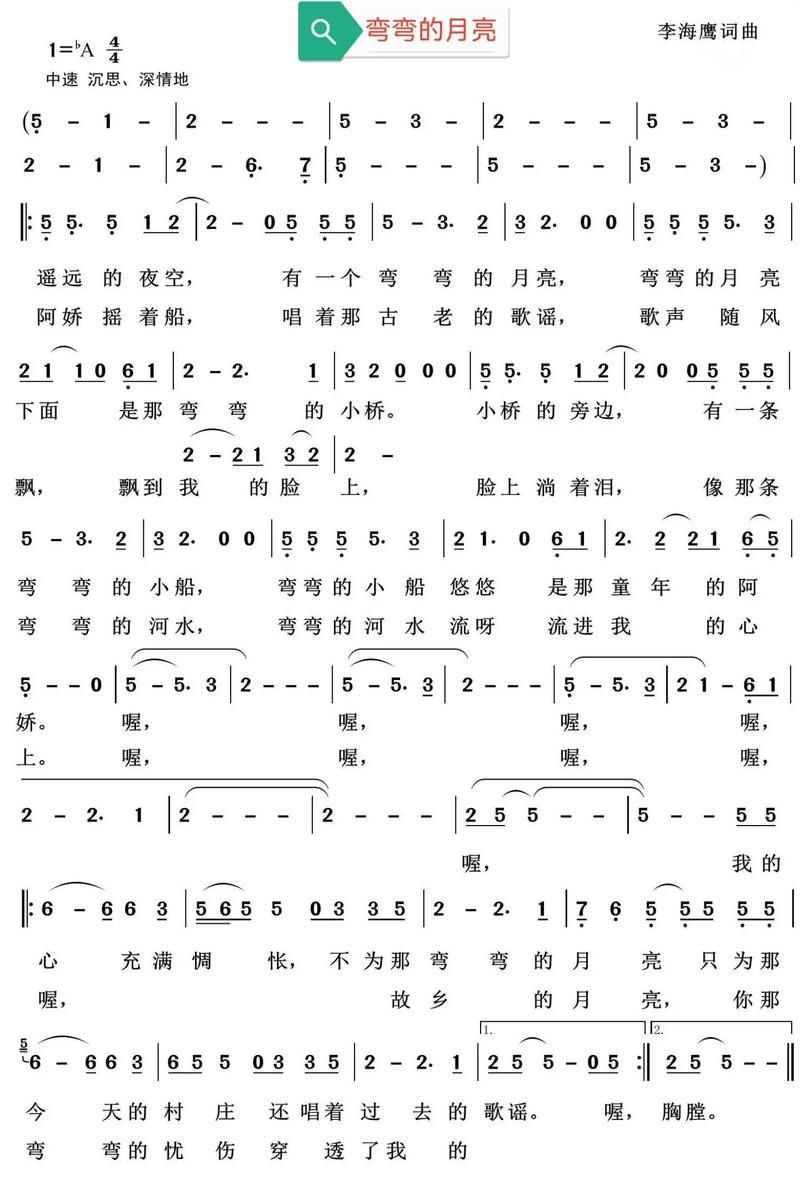

说到刘欢,很多人的第一反应是“中国流行音乐活化石”。但比起“化石”这个带着距离感的词,他更像一个永远在“破局”的匠人。90年代,当千万次的问用恢弘的旋律叩响中国乐坛的大门时,多少人没意识到:这不仅要打破当时抒情歌的单一格局,更把西方古典音乐的骨架,硬生生嵌进了流行音乐的血肉里。后来他唱好汉歌,高音区的嘶吼里藏着“大河向东流”的江湖气,又把民族唱法的魂,揉进了流行节奏里。再后来他站上我是歌手的舞台,唱弯弯的月亮,没有炫技的修饰,却把每个人记忆里的乡愁唱得湿了眼眶——他总说“音乐要讲故事”,而他手里的故事,从来都是扎扎实实的“中国味儿”,不媚俗、不跟风,只是把对音乐的敬畏,熬成了每一首歌里的“定海神针”。

而张碧晨,则是新时代“实力派”里最“倔强”的那一个。很多人认识她,是从中国好声音的舞台上,那个抱着吉他唱她说的安静女孩开始的。但鲜少人留意,她为了这“一首歌”,偷偷在台下练了多久呼吸。后来凉凉火遍大江南北,有人说她“运气好”,可细听才发现,那句“凉凉夜色为你思念成河”的转音,不是炫技,是把林心如饰演的杨绛对沈从文思念的绵长,用声音“描”了出来。再到光的方向,她把声压沉到最低,却又在副歌突然扬起,像黑暗里突然亮起的一束光——她的“实力”,从来不是飙高音的“肌肉记忆”,而是把自己揉进歌词里,唱出听心底最隐秘的共鸣。就像她自己在采访里说的:“我不怕别人说我慢,只怕唱的歌,连自己都打动不了。”

当“厚重”遇上“细腻”,是对“好音乐”最本质的共识

刘欢的歌声像一坛老酒,醇厚、层次分明,每个字都像在岁月里滚过,带着故事的重量;张碧晨的嗓音像一匹细腻的丝绸,柔中带韧,每个音都像经过精心打磨,藏着情感的棱角。按理说,风格相去甚远,本不该有太多交集。但有趣的是,这两位看似“隔代”的歌手,却在音乐本质上,达成了惊人的默契。

都说刘欢是“学霸型歌手”,中央音乐学院硕士的底子,让他对音乐的理解永远带着理论的高度。他曾在节目里说:“唱歌不是比谁的声音大,是比谁能用声音‘画’出画面感。”而张碧晨,恰恰是把这种“画面感”做到了极致的新生代。她唱红玫瑰,前一句低吟“得不到的永远在骚动”,像在耳边说秘密;后一句骤然拔高“才肯爱过敬业”,像心里忽然涌上的痛——这种“收放自如”,不就是刘欢常说的“用声音讲故事”吗?

更妙的是他们对“慢”的执着。在这个追求“速食爆款”的时代,刘欢出专辑可以等五年,只为把每首歌的和声打磨到“没有更好的可能”;张碧晨也会为一首广告配乐,反复调整十几个版本,只求“让旋律和产品气质严丝合缝”。他们都清楚,音乐这东西,从来不是“快就是好”,就像好茶要慢慢泡,好歌也要等它自己“长”出来。这种对“匠心”的坚守,让他们在各自的赛道上,成了别人模仿却超越不了的存在。

华语乐坛最缺的,从来不是“爆款”,是这种“奔赴”的勇气

这些年,我们见过太多昙花一现的“流量歌手”,也听过太多千篇一律的“口水歌”。但刘欢和张碧晨,却像两面旗帜,告诉我们:真正的音乐,是能穿过时光的。刘欢的从头再来二十年后听,依然能让下岗工人红了眼眶;张碧晨时光慢旅里那句“别慌,月亮也在某处迷茫”,让多少在都市里打拼的年轻人,突然有了抱紧自己的勇气。

这或许就是他们身上最动人的“双向奔赴”——刘欢用半生时光,为华语乐坛“铺路”,告诉后来的音乐人“音乐可以这么有深度”;张碧晨带着新生代的韧劲,在这条路上“奔跑”,证明“深度”与“传唱”从不是对立面。他们从没刻意“对标”谁,却用各自的歌声,让“实力”二字在乐坛重焕生机。

所以下次当你听到刘欢的从开始到现在和张碧晨年轮时,不妨静下心来听一听:那厚重嗓音里的坚守,与细腻声线里的倔强,原来一直在隔空呼应,共同写着华语乐坛最珍贵的答案——好的音乐,从来不会被时光遗忘,因为它们唱的是人心,守的是初心,而这,才是真正的“双向奔赴”。