提起刘欢的弟子,很多人可能会先想到中国好声音里那些一战成名的学员——毕竟,这位乐坛教父坐在导师席上,本身就是“专业”二字的金字招牌。但很少有人知道,刘欢曾私下收过一个“关门弟子”,秦宇坤。没爆过热搜,没上过热搜常客榜,甚至连很多娱乐记者都问过:“刘欢老师,您这位弟子现在在做什么?”

刘欢选弟子的标准:不是“唱功好”那么简单

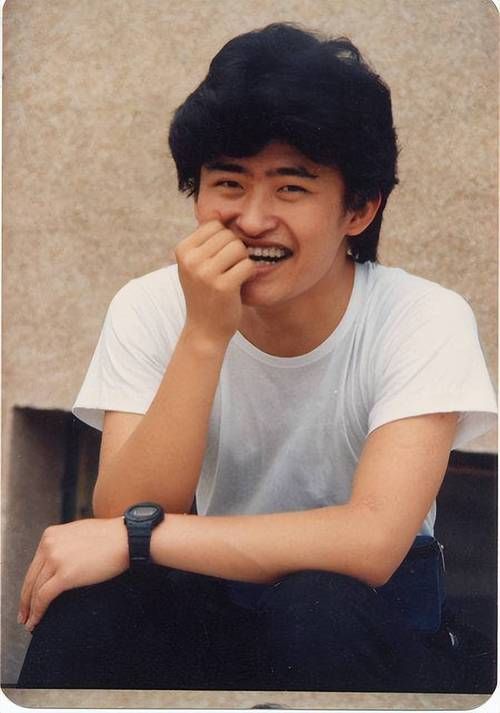

秦宇坤第一次走进刘欢的视线,是在2016年的中国新歌声(现中国好声音)盲选舞台。当时他还是个浙江传媒学院的大四学生,选了一首难度极高的欢颜。唱到高音时,他的气息稳得像块钢板,但神情里却带着一股“学生气”——既紧张,又倔强。

盲选时刘欢没转身,后来却在后台找到他:“你这首歌的技术处理太刻意了,但情感是对的。”这句话,成了两人师生缘的开始。很多人不知道,刘欢收弟子从不止看唱功。他曾说过:“我选学生,要看三个东西:骨子里的音乐悟性、愿意耐着性子磨作品的韧劲,还有就是对音乐的敬畏心。”

秦宇坤三个好像都有。大学四年,他天天泡在琴房,把我是歌手里刘欢所有的编曲扒了个遍,连气息换气点都记在本子上;毕业设计没做常规的流行情歌,而是用阿卡贝拉改编了京剧贵妃醉酒,指导老师评价:“这孩子把流行和传统揉得像熬了一晚的粥,有火候。”

“刘欢弟子”是光环,还是“紧箍咒”?

2017年,秦宇坤正式拜刘欢为师。业内议论纷纷:“刘欢这是要捧新人的节奏啊!”可接下来三年,秦宇坤几乎“消失”了——没发单曲,没上综艺,就连社交动态都只有练歌房的打卡照。

后来他接受小采访才说:“老师跟我说,‘别急着出来露面,先写出三首能让自己夜半哭醒的歌’。”那段时间,他跟着刘欢学了半年编曲,又花一年时间写原创,写了30多首,最后只留了3首。“有一首雁南飞,我改了57次词,老师说你写的不是‘离别’,是‘不知道为什么的伤感’,直到我自己在胡同里听见收音机放城南旧事,才突然明白那种感觉。”

直到2020年,他才发了第一张EP,里头没有口水歌,全是带着“实验感”的小众作品:用苏州评弹的唱腔唱城市孤独,用童声采样做电子音乐的前奏。市场反响平平,但音乐圈的评价却很高:“听着不像是‘刘欢风格的复刻’,倒像是把刘欢的‘音乐包容性’揉进了自己的骨头里。”

可“刘欢弟子”这顶帽子,还是甩不掉。有人评论他“唱歌像刘欢”,他摇头:“老师是河流,我是河里的石头,形状被水磨过,但本质还是石头。”还有人说他“不够拼”,没趁热度多赚钱,他却说:“我现在写的歌,可能十年后才有人听,但总比现在写口水歌,明年就被人忘了好。”

他不是“活成影子”,是在找自己的光

这几年,秦宇坤慢慢出现在大众视野里:不是当导师,而是给非遗传承人做音乐顾问;不是开万人演唱会,而是在Livehouse做沉浸式音乐会,观众只有200人,但每个人都能听到他唱到沙哑的声音。

前段时间,他在短视频平台发了段练歌视频,底下有人问:“什么时候开线上演唱会?”他回复:“等我写完那首关于山海经的歌,里头有段用古埙吹的旋律,磨了半年,还是不满意。”刘欢在朋友圈转发了他的动态,配了句话:“这孩子,比我当年还轴。”

其实仔细想想,秦宇坤的选择,恰恰戳中了娱乐圈的某种浮躁——大家都想“一步登天”,却忘了“厚积薄发”四个字。刘欢教他的,从来不是“怎么成为第二个刘欢”,而是“怎么成为最好的自己”。就像他常说的:“音乐就像酿酒,时间到了,自然会香。”

所以,当“刘欢弟子”的标签贴在秦宇坤身上时,与其说他是“活在老师的影子下”,不如说他是“站在老师的肩膀上”,慢慢找自己的方向。毕竟,真正的“传承”,从来不是模仿,而是带着老师的期待,走出一条没人走过的路。

或许再过十年,当我们提起秦宇坤时,不会先想起“刘欢的弟子”,而是会想起那些带着温度的歌——那些熬夜改过的词、琴房磨出的茧,还有那个说“十年后等你们听”的倔强年轻人。这,或许就是“弟子”二字的最好答案:不是成为谁的复制品,而是成为让老师骄傲的“新版本”。