陕北的黄土最有耐心,它会记下每一个踩过它的脚印。比如1980年代初,延川二中那片被学生们踩得发亮的土操场——每天黄昏,总有抱着把破旧吉他的少年,蹲在操场边的老槐树下,对着远处的山梁,一遍遍哼唱着跑调的陕北民歌。

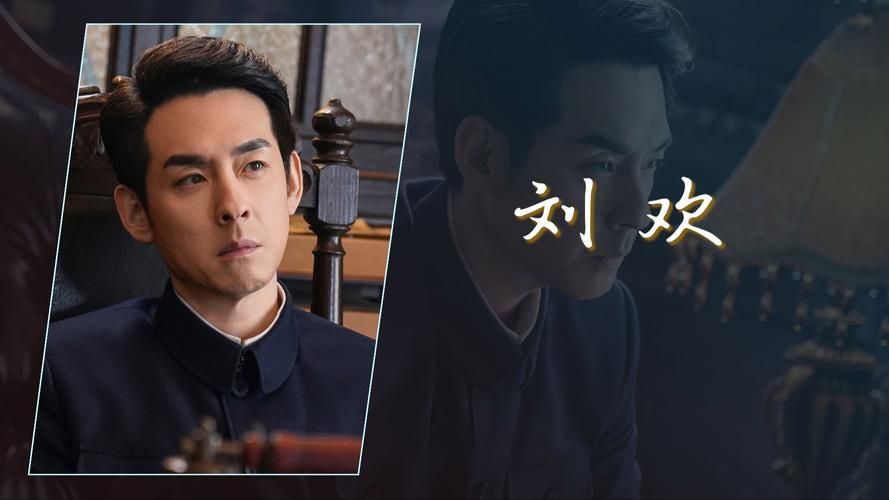

谁能想到,四十年后,这个少年会成为华语乐坛的“活化石”?就是那个唱好汉歌时能把天吼塌的刘欢,那个用千万次的问刻进一代人记忆的刘欢。可很少有人知道,他的音乐“基因”,原来是从延川二这片黄土里长出来的。

延川二中的“土里土气”,刻进了他的骨头里

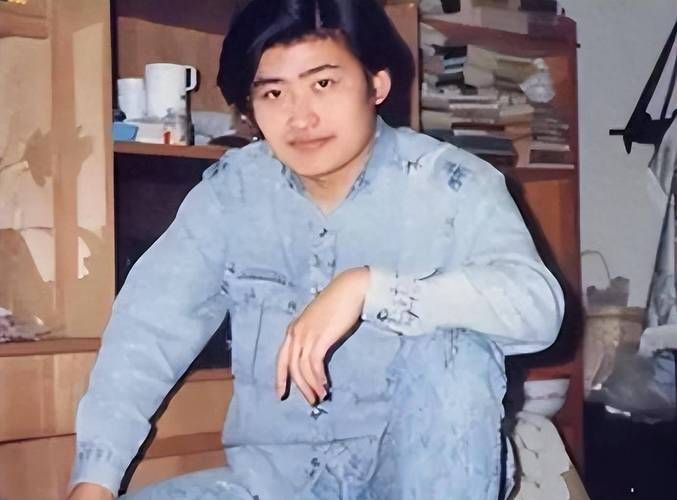

1981年,15岁的刘欢考上延川二中。那时候的延川,还是个靠天吃饭的小县城,学校里除了砖房教室,就是被风吹得漫天黄土的操场。但刘欢喜欢这里——他后来在采访里说:“那儿的空气都是甜的,带着黄土和青草的味儿。”

他的同学王卫国(化名)还记得,刘欢刚来时,“背着个打补丁的包,揣了把破吉他,琴弦都生锈了,但每天下课就抱着弹,嘴里还哼着我们听不懂的小调”。当时的延川二中,文艺活动不多,但刘欢总能“折腾”——他会在晚自习后,爬到宿舍顶上,对着月光唱自己改编的陕北民歌,把歌词里的“情哥哥”“小妹妹”换成“黄河”“高坡”,惹得同学们趴在窗边笑,却又舍不得走。

“他唱歌和别人不一样,”王卫国说,“别人是唱,他是‘吼’,但那吼声里有股劲儿,像咱们陕北的信天游,能把人心给挠了。”有一次学校组织“五四”文艺汇演,刘欢唱了首走西口,唱到“哥哥你走西口,小妹妹我苦在心头”时,蹲在台边哭得浑身发抖,连弹吉他的手都在抖。后来全校都知道,那个“一唱就哭”的少年,叫刘欢。

从黄土高原到舞台中央:他的音乐里,永远有延川的影子

1983年,刘欢从延川二中毕业,考上了北京国际关系学院。走的那天,王卫国和几个同学送他到车站,刘欢抱着吉他,站了半天,突然唱了首自己写的延川的坡:“坡上长着谷米,坡下流着清水,我的根儿扎在这里,走到哪儿都忘不了……”唱着唱着,眼泪掉在吉他上,像颗颗黄土粒儿。

后来,刘欢火了。他的好汉歌火遍大江南北,有人问他:“你这歌咋这么有劲儿?像是从土里长出来的。”他笑着说:“我是延川人,那劲儿是黄土给的。”千万次的问里,那句“千万里,千万里,我追寻着你”,其实藏着他对延川的回忆——他说:“那是我第一次坐火车去北京,看着窗外的山梁,就想起了延川的坡。”

就连他说话的调子,都带着陕北的尾音。有次采访,主持人问他:“您觉得成功的关键是什么?”他停了半晌,说:“是‘根’。就像延川的高粱,扎得深,才能长出好穗儿。我的根,在延川二中。”

多少人知道,他从未“走”出延川二中

成名后的刘欢,从没忘过延川二中。1998年,他第一次回母校,站在自己当年的教室门口,摸着掉皮的墙,说:“我这辈子,最难忘的就是这里。”他给学校捐了10万元,说要建个“音乐教室”,让学生们“有地方唱歌”。

2010年,他再次回到延川二中。那天下午,他坐在操场的槐树下,和学生们一起唱黄河颂,唱到“惊涛澎湃,掀起万丈狂澜”时,他突然停下来,指着远处的山梁说:“你们看,那就是我当年唱走西口时望的地方。我那时候就想,要是有天能站在更大的舞台上,唱给更多人听,就好了。”

去年,有记者去延川二中采访,音乐教室的墙上,还挂着刘欢的照片,下面写着:“从这片土操场走出的歌者,永远是我们延川的骄傲。”学生王芳说:“老师常给我们讲刘欢的故事,说他当年在这里唱歌,跑调都跑得理直气壮。我现在也学吉他,要像他那样,把咱延川的声音唱出去。”

尾声:所有伟大的起点,都藏着“土味”的初心

前几天,我又听了一遍刘欢的弯弯的月亮,突然想起他在延川二中的样子——抱着破吉他,蹲在土操场边,对着远处的山梁,哼着不成调的歌。

那时候的他,肯定没想到,自己会在二十年后,成为华语乐坛的传奇。但他肯定知道,自己的音乐里,永远会有延川的黄土、槐树的清香,还有那些“土味”的青春。

其实,每个人心里都有一个“延川二中”——那里藏着我们的第一首歌,第一个梦想,第一次哭过笑过的青春。无论我们走多远,那里永远是我们的“根”。

就像刘欢说的:“我唱了这么多年的歌,其实就是想告诉所有人:我的根在这儿,你们的根,也在那儿。”

下一次,当你听到刘欢的歌,不妨闭上眼睛,想想自己当年的“延川二中”——那里,一定也有片土操场,藏着你的“第一口奶”,藏着你最珍贵的“音乐种子”。