咱们总说“长江后浪推前浪”,但在华语乐坛,有些“前浪”不仅没被拍在沙滩上,反而像陈年的酒,越老越有味。今年刘欢61岁,张学友62岁,按理说早该功成身退、含饴弄孙了,可只要他们一开嗓,全场的荧光棒能比当下顶流 idols 还疯狂。这是为啥?难道真的“不服老”三个字,刻在老一辈歌手的骨血里了?

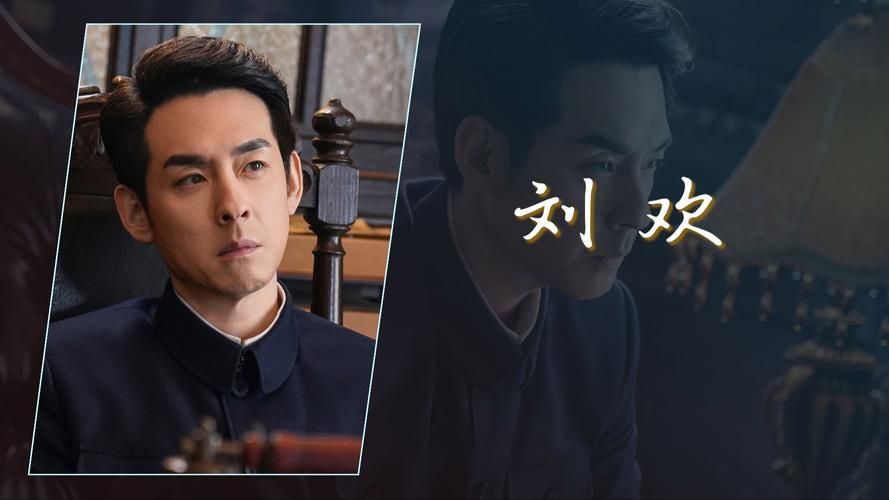

先说说刘欢:“学术派”的嗓子,是岁月熬出的智慧

很多人对刘欢的印象,还停留在好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里温柔的呢喃。可少有人知道,这位61岁的“歌王”,其实是中央音乐学院的教授,主攻的是西方音乐史和声乐。他的“老”,从来不是状态的下滑,而是阅历沉淀出的厚度。

你想想,80年代出道那会儿,内地流行音乐还在摸着石头过河,刘欢带着少年壮志不言愁闯进大众视野,嗓子里的颗粒感和爆发力,像一声惊雷,打破了当时“甜腻腻”的曲风。后来唱北京欢迎你,是奥运盛事的大气;上歌手改编凤凰于飞,用京剧唱腔混搭美声,硬是把老歌唱出了新灵魂——那时候他58岁,眼角有了皱纹,气息却比年轻选手还稳,评委高晓松都感慨:“刘欢的嗓子,是每个学音乐的人的教科书。”

更难得的是,他从不吃“老本”。这些年你看他上综艺,总是一身休闲装,戴着黑框眼镜,聊起音乐来引经据典,从意大利美声到中国民谣,头头是道。有次采访记者问他“嗓子保养有没有秘诀”,他笑着摆手:“哪有什么秘诀,就是别糟蹋。年轻人喜欢飙高音,我劝他们先练气息,气息是根,根不稳,树再茂盛也容易倒。”61岁的人了,还在操心年轻人的音乐路,这种“传帮带”的劲儿,比他的嗓子更让人动容。

再聊聊张学友:“歌神”的title,是实打实拼出来的

如果说刘欢是“学者型”歌手,那张学友就是“拼命三郎”的代名词。62岁的他,今年还在开“张学友经典世界巡回演唱会”,一站接一站,场场爆满。有人问他“这么大年纪了,还这么拼图啥”,他回答得实在:“因为观众喜欢听啊,只要嗓子还能开,我就唱。”

从84年出道至今,张学友的歌能从爷爷辈唱到孙子辈——吻别的苦涩、只想一生跟你走的深情、饿狼传说的狂野,每一首都是时代的记忆。但你可能不知道,他刚出道那会儿,被公司说“形象不好”“个子不高”,只能在酒吧里驻唱,一首歌5块钱。可他不认命,每天泡在练歌房里,对着镜子练表情,练到嗓子出血就喝口蜂蜜水继续。

这种“轴”劲儿,让他成了华娱圈唯一“金奖导演”出身的歌手——自导自演旺角黑夜,拿金像奖;演唱会上的舞台设计、灯光编排,他都要亲自盯,连 dancers 的走位都要调整几十遍。60岁的人了,演唱会现场还能跳机械舞,转圈圈不喘气,网友吐槽“这体力比20岁的小伙子还好”,他却调侃:“天天唱跳,权当锻炼身体了。”

比起流量明星的“数据战”,张学友更在乎“作品质量”。前些年直播唱歌,有网友喊“唱首新歌”,他笑着说:“新歌要打磨,不好听的歌我不给大家听。”这种对音乐的较真,让他40多年零绯闻,歌迷喊他“歌神”,他总是摆摆手:“什么神,就是个喜欢唱歌的普通人。”

老将不老,是因为他们把“热爱”做成了信仰

为什么刘欢、张学友到了这年纪,还能屹立不倒?说到底,是他们把“唱歌”当成一生的事,而不是谋生的工具。你看现在有些年轻歌手,出了几首爆款就飘了,综艺拍了个遍,专辑却一年磨一剑还磨不出像样的作品。反观刘欢张学友,年轻时踏踏实实写歌、唱歌,年纪大了也不倚老卖老,该创作创作,该演出演出,把舞台当成了生命的一部分。

更重要的是,他们的“老”,里子藏着对行业的敬畏。刘欢说“音乐是严肃的”,张学友说“要对得起掏钱买票的歌迷”,这种责任感,让他们从“歌手”变成了“音乐人”。他们或许唱不出当下最流行的电子乐,但他们用一辈子的经历告诉你:真正的艺术,从来不会因为岁月褪色,反而像老茶,越品越有味道。

所以啊,下次再有人说“老歌手就该退居二线”,你可以把刘欢、张学友的歌甩给他听——年龄从来不是枷锁,热爱才是。61岁的刘欢依然能唱到人泪流满面,62岁的张学友跳起舞来依旧少年气,这大概就是华语乐坛最迷人的“不老传说”吧。