说起华语乐坛的“活化石”,刘欢绝对排得上号。那首好汉歌唱得黄河水都跟着起浪,弯弯的月亮又让多少深夜emo的人跟着红了眼眶。但很少有人真正扒过:这位用歌声“封神”的音乐大拿,年轻时竟在武汉埋首苦读多年?他到底从武汉的哪座校园里走出来的?今天咱们就顺着他的求学路,一起扒一扒这段被很多人忽略的“武汉往事”。

从天津少年到武汉学子:一纸录取通知书改写人生

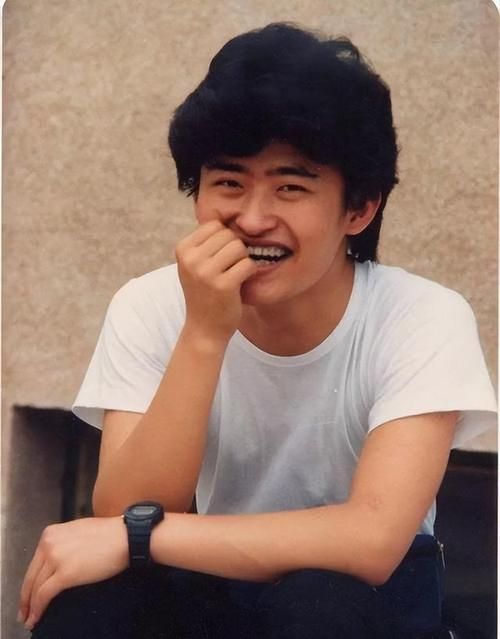

刘欢1963年出生在天津一个普通知识分子家庭,打小就是音乐“苗子”:小学加入合唱团,中学自学吉他,连高考都是凭着一手漂亮的键盘技艺敲开的大学门。但鲜为人知的是,他人生中第一张真正的“音乐专业入场券”,其实和武汉颇有渊源。

上世纪80年代初,国内音乐教育刚恢复没几年,顶尖的音乐院校屈指可数。中央音乐学院、上海音乐学院这些“巨头”自然是挤破头,而当时的“武汉音乐学院”(前身是“湖北艺术学院”),其实是中南地区音乐教育的“扛把子”——尤其是民族音乐和理论作曲专业,在全国都小有名气。1981年,18岁的刘欢面临人生重要选择:是留在天津本地读大学,还是冲击北京的音乐学府?结果一封来自武汉的录取通知书,让他第一次和江城结缘。

武汉音乐学院:他音乐梦想的“第一块跳板”?

严格来说,刘欢在武汉并非读的“本科”,而是先在“武汉音乐学院附中”学习了两年(当时叫“湖北艺术学院附中),后通过考试进入中央音乐学院。但这两年的“武汉时光”,对他却至关重要。

当年的附中条件远不如现在:教室是老教学楼,冬天没暖气,琴房里永远飘着泡面味儿,学生们裹着军大衣练琴,手指冻得发僵都不肯歇。刘欢曾在采访里提过:“武汉冬天那个湿冷啊,跟天津的干冷不一样,能把骨头缝都冻透。但每天早上5点,琴房外排队的队伍已经从一楼拐到了二楼,大家都憋着一股劲儿,生怕落后一步。”

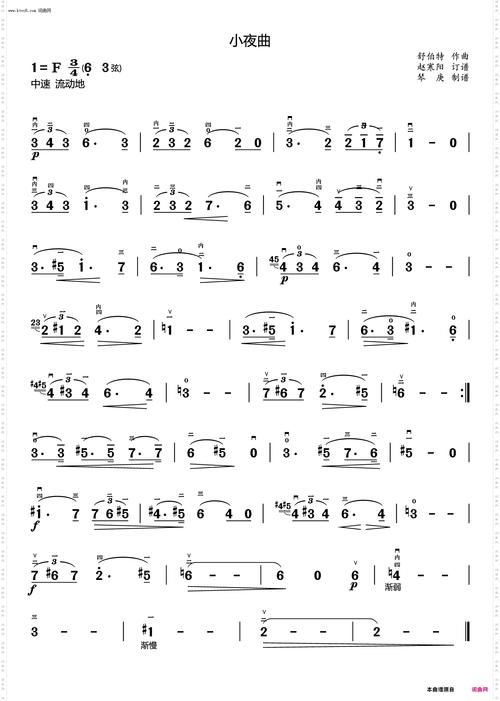

就是在这样的“卷王”环境里,他打下了坚实的音乐基础:视唱练耳、和声曲式、民族音乐概论……这些“硬骨头”被他一点点啃下来。当时的老师回忆:“刘欢这孩子聪明,但也轴。为了一个和弦走向,能趴在琴房泡一整天,饭都忘了吃。后来我们才知道,他是在琢磨怎么把湖北的‘赶五句’民歌旋律,揉进西洋的和声体系里——这思路,在当时可新鲜了。”

“长江边上的歌声”:从校园走向全国的“预演”

武汉的生活,也让刘欢的音乐里多了几分“市井烟火气”。课余时间,他爱坐轮渡过长江,听江滩上的船工吼“号子”;周末钻进老巷子的“夜市”,听汉剧票友唱打芦花。这些“接地气”的元素,后来都悄悄藏进了他的歌里。

1983年,还在武汉上附中的刘欢,就参加了当年的“武汉青年歌手大赛”。他选了一首自己改编的湖北民歌龙船调,用电子琴伴奏,把摇滚的节奏和民间的旋律拧成一股绳,结果拿了第一名。当时评委之一、武汉音乐学院的老教授后来接受采访时笑:“那孩子上台时还有点青涩,一张嘴就把我们震了——既有学院派的技巧,又带着长江边上的野劲儿,难怪后来能成‘国民歌手’。”

这次比赛算是刘欢音乐生涯的“第一桶金”,不仅让他拿到了中央音乐学院的保送资格,还让他明白了一个道理:好音乐,从来不是“关起门来搞艺术”,得从生活里“捞干货”。

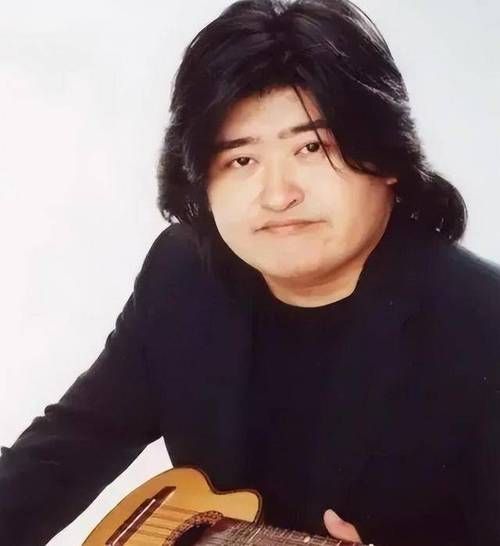

从武汉到北京:那座城市,是他永远的“音乐底色”

1985年,刘欢带着在武汉攒下的“音乐家底”,北上进了中央音乐学院。但武汉的经历,早已刻进他的骨子里。后来他唱弯弯的月亮,有人问“这调子有没有南方民歌的影子”,他直接说:“当然有!武汉长江边的月亮,跟北京的月亮不一样,湖北的‘哭腔’韵味,都在那‘弯弯’的尾音里呢。”

如今再问“刘欢就读武汉哪所学校”,答案其实很清晰:是武汉音乐学院附中,这座藏身于长江边的音乐殿堂,给了他最初的“火种”。从武汉到北京,从附中学生到乐坛传奇,他走过的每一步,都印证着“音乐源于生活”的真理。所以下次听好汉歌时,不妨多留意:那股子又野又燃的劲儿,说不定就藏着二十年前的长江风,吹过武汉的琴房,也吹进了刘欢的歌里。