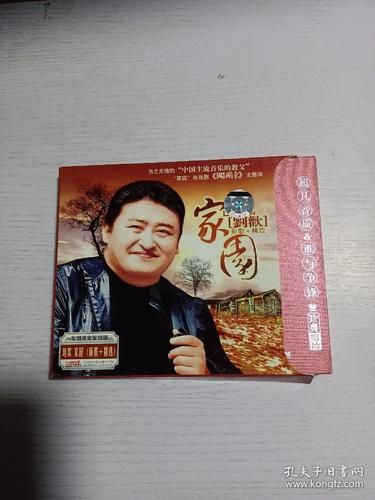

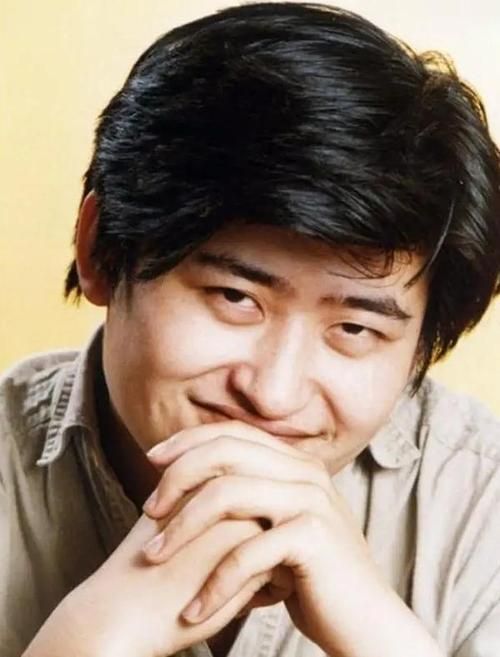

提起刘欢,你的脑子里会跳出哪些关键词?好汉歌里豪迈的“大河向东流”,弯弯的月亮里温柔的吟唱,还是国际舞台上用英文侃侃而谈的“音乐外交家”?但如果你问中央音乐学院的学生,或者那些听过他课的年轻人,得到的答案可能会让你意外——“他是我们心中,永远‘不肯退休’的刘欢学长。”

从1981年背着吉他走进中央音乐学院(当时叫“北院”)的那天起,刘欢的人生就和“学长”这个身份绑在了一起。只不过,他当的从来不是普通的学长,而是那个会在琴房门口塞给你一块巧克力,会在你练到崩溃时弹一段凤凰于飞,还会在十几年后把你叫到办公室,指着歌谱说“这里气口要再松一点”的“活传奇”。

1981年,北院琴房里的“拼命三郎”

现在的年轻人可能很难想象,40多年前的中央音乐学院,条件有多简陋。刘欢刚入学时,法语专业的他愣是靠着对音乐的死磕,硬是从“外行”变成了系里的“编曲小天才”。据他当年的同班同学回忆,刘欢几乎把所有时间泡在琴房里,“早上六点抢第一间琴房,晚上十点保安锁门才走,有时候练着练着,干脆在琴房的沙发上凑合一晚”。

那时候的他,可不是现在舞台上西装革履的“刘老师”,而是穿着洗得发白的牛仔裤,抱着吉他给同学伴奏的“刘欢哥”。他会帮刚入学的学弟学妹熟悉校园,会把自己的琴谱借给练琴手忙脚乱的同学,甚至会为了帮生病的朋友占琴房,在寒风里排三个小时的队。有次系里组织联欢,他自弹自唱了一首橄榄树,唱到一半台下就哭成一片——谁能想到,这个眼里有光的少年,后来会成为华语乐坛的“定海神针”?

从“刘欢哥”到“刘老师”:琴房外的“第二课堂”

1990年代,刘欢的名字已经响彻大江南北,但他每次回学校,还是会先去琴房转转。2006年,他正式成为中央音乐学院的教授,学生们私底下都叫他“刘欢学长”而不是“刘教授”。为啥?因为他上课从不照本宣科,反而会把自己的“糗事”搬上讲台:“你们知道我当年唱少年壮志不言愁吗?录了整整17遍,导演都快疯了,后来还是我老婆(注:导演卢璐)给我煮了碗面,我才缓过来。”

在他的课堂上,“技术”永远排在“人性”后面。他教学生处理高音,不是说“用力吼”,而是让他们想象“把声音轻轻放在云朵上”;他分析歌词,会带着学生逐字逐句琢磨,“这里的‘泪’不是哭出来的,是‘酿’出来的,要把生活的苦都融进去”。有个学生曾哭着说:“刘老师说我唱歌‘没有温度’,我跟他争执,他却说‘技术再好,没有人心里的那股热气,就是废的’。”

更难得的是,刘欢从不会因为自己是大明星就“摆谱”。2010年,学生姚贝娜准备参加快乐女声,赛前焦虑得吃不下饭,刘欢特意把她叫到家里,不仅给她做了顿红烧肉,还逐字逐句帮她改选曲思路:“你这嗓子不该唱流行,该唱有劲儿的,像也许明天这种,把你的劲儿都使出来!”后来姚贝娜夺冠后,第一个感谢的就是“刘欢学长”。

“退休?我这辈子都没‘退休’这回事儿”

如今的刘欢,早已过了“知天命”的年纪,发际线高了,体重也涨了,但只要提到学生、提到音乐,眼睛里的光就和40年前那个琴房少年一模一样。有次采访,记者问他“什么时候会从教授岗位上退休”,他笑着说:“退休?我这辈子都没‘退休’这回事儿。你看那些学生,他们进步了,就是我进步了;他们唱出好歌了,就是我‘功成身退’了。”

这些年,他帮太多年轻音乐人“铺过路”:无名歌手发不出专辑,他用自己的工作室录音;学生参加比赛没经费,他自掏腰包买设备;甚至有素人歌手想找他请教,他都会在排练室的空档留出时间,“只要真心喜欢音乐,我就不能拒绝”。有人说他“傻”,放着大把的商演不做,非要“耗”在年轻人身上,他却回应:“我当年也是被人拉了一把的,现在轮到我了,能拉一把是一把。音乐这东西,不是你一个人的,是大家的。”

结语:所谓“学长”,不过是把热爱传了一代又一代

刘欢曾在一次演讲中说:“我这个人没什么大本事,就是认准了一件事——好好唱歌,好好教唱歌。”从北院琴房的青涩少年,到舞台上的歌坛巨匠,再到学生们心中永远“在线”的学长,刘欢用40多年的时间证明:真正的“前辈”,不是站在高处让人仰望,而是弯下腰,把下一代人扶得更高。

所以,下次再听到刘欢的歌,不妨多想想:除了那些动人的旋律,还有多少个像他这样的人,在背后默默“传帮带”?毕竟,在这个“各扫门前雪”的娱乐圈,愿意花时间当“学长”的人,真的不多了。