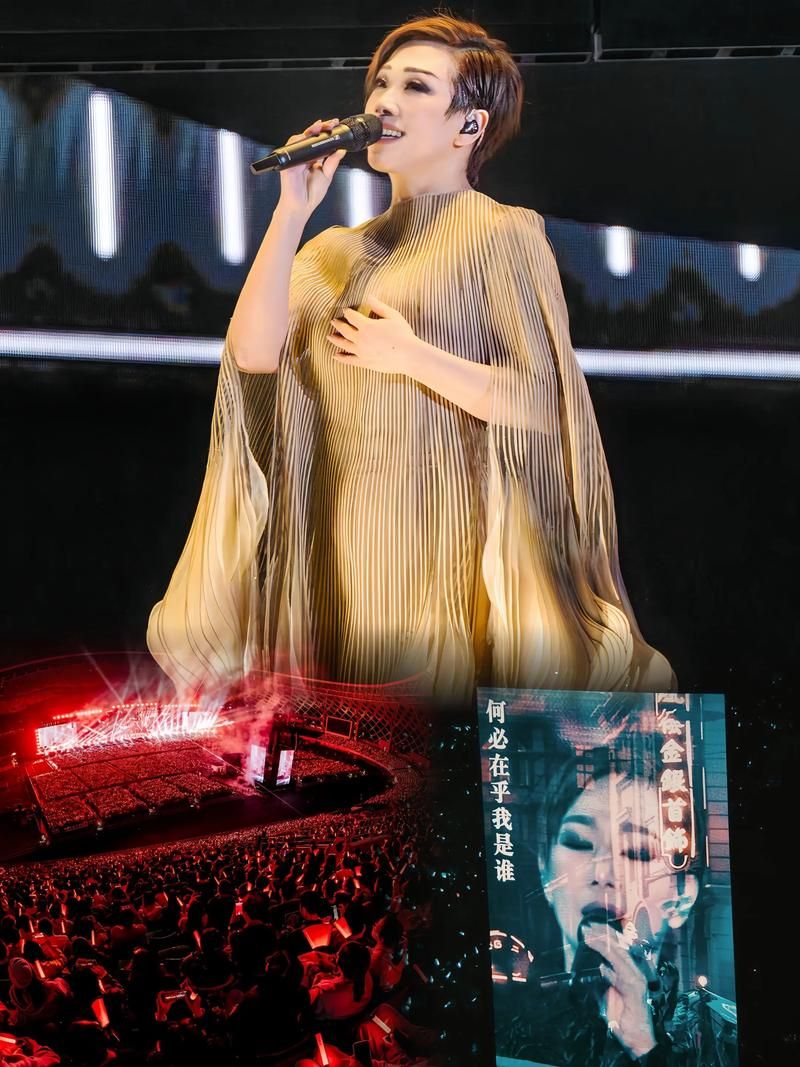

提起刘欢,很多人的第一反应是“内地乐坛的金字塔尖”——那副穿透岁月的嗓音,从少年壮志不言愁到好汉歌,从弯弯的月亮到沧海一声笑,横跨华语乐坛四十余年,至今无人能复制。有人惊叹“这嗓子肯定是老天爷赏饭的”,可刘欢自己却在采访里认真纠正:“哪有什么不学就会?嗓子是天生的,但怎么让嗓子听话,那是实打实练出来的。”

从“胡同里跑调的少年”到中央音乐学院的高材生

1959年出生在北京的刘欢,小时候可不是什么“音乐神童”。他在一次采访里笑称:“小时候在胡同里疯跑,满院子都是我的嗓门,但那时候纯属瞎吼,调子跑到天边去,我妈总骂我‘吵街上的麻雀’。”直到高中毕业,他才第一次接触系统音乐——1977年恢复高考,他抱着“试试看”的心态考入了北京国际政治学院(现对外经济贸易大学),主修法国文学,可课余时间全泡在了学校的合唱团里。

真正改变他人生的,是合唱团的指挥。“指挥老师觉得我嗓子还行,就建议我去考音乐学院。”1981年,刘欢跟着老师练声,每天天不亮就去操场喊嗓子,对着琴练音阶,从“咪咪咪咪咪”到“啦啦啦啦啦”,一练就是三年。1984年,他考入中央音乐学院,师从声乐教育家赵必彦,正式开启“科班”之路——在这里,他才明白“唱歌”二字背后有多少门道:“老师教的不只是怎么发声,怎么用气息,更是怎么让音乐从‘嗓子眼出来’变成‘从心里流淌’。比如唱重头再来时,那种百折不挠的劲儿,不是靠吼出来的,是靠琢磨歌词里的情绪,再用气息把它托起来的。”

“老天赏饭的嗓子”背后,是“对每一句歌词较真”的笨功夫

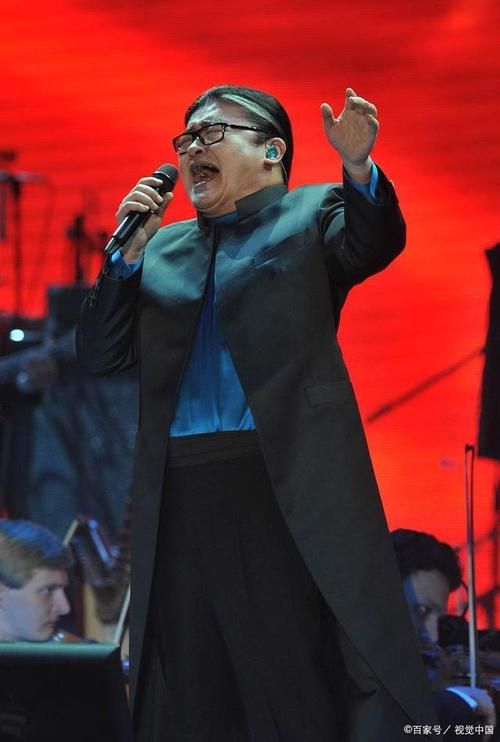

刘欢的嗓音确实罕见——中音醇厚如陈年佳酿,高音通透似山涧清泉,既有美声的技巧,又有流行的感染力。但他从不把天赋当“免死金牌”。“我见过太多嗓子好的歌手,最后都‘塌’了,就是因为他们不琢磨‘怎么唱’。”他提到自己录制弯弯的月亮时的经历:“这首歌的编曲很简单,就是要突出‘思念’的味道。我琢磨了半个月,怎么在‘夜色多温柔’这句里加一点气声,像在耳边说话;怎么在‘脸上满是泪光’时把音稍微拖长,让情绪‘沉’下去。当时录音棚里的人都说我‘折腾’,但我觉得,每个音符都该对得起歌词里的情。”

为了练气息,他每天长跑十公里;为了咬字清晰,他把字典里的每个字都查清楚,反复读拼音;甚至为了找到不同歌曲的“情绪锚点”,他会在歌里找“人物”——唱好汉歌时,他把自己当成李逵,“大碗喝酒、大口吃肉的糙劲儿就出来了”;唱千万次的问时,他是北京人在纽约里的王启明,“那种找不到归属的迷茫,全在气口里藏着”。这种“较真”,让他的歌听起来总有种“讲故事”的力量,这也是为什么四十多年过去,他的歌依然能被不同年龄层的人反复传唱。

“不学不会”的刘欢,教会娱乐圈的“一堂课”

如今娱乐圈总说“天赋论”,动不动就“天选之子”“老天赏饭”,可刘欢的经历却像个反例:天赋决定了你的起点,但能走多远,靠的是“怎么学”。“嗓子好的年轻人一抓一把,但最后能站住脚的,一定是那些愿意‘蹲下来’学东西的。”他曾在综艺里指导年轻歌手时,特意强调:“别光想着飙高音,先想想这首歌要讲什么。歌词是根,根扎不稳,花开得再艳也没用。”

从中央音乐学院的练声房到全国各地的舞台,从青葱少年到两鬓斑白,刘欢用四十多年的时间证明:“学唱歌”这三个字,从来不是一蹴而就的,而是日复一日的打磨,是“对音乐的敬畏,对听众的负责”。就像他在一次演讲里说的:“好的声音不是乐器,是心。要让心唱歌,就得先学会‘倾听’——听歌词的情绪,听旋律的呼吸,听你的心是不是在和观众一起跳。”

所以,下次再听刘欢的歌,别只感叹他“嗓子好”,不妨静下来听听那句里的褶皱、气声里的温度——那是他用无数个日夜的“学习”,让天赋开出的花。毕竟,这世上哪有什么“不学就会的神通”,不过是把“笨功夫”熬成了“真功夫”罢了。