提起刘欢,很多人的第一反应是“高个子”“声音厚实”“春晚常客”,但你是否想过:在这个流量迭代快过 seasons 的娱乐圈,一个出道近40年的歌手,为什么始终能被称作“刘老师”,而不仅仅是“刘欢”?他的歌里藏着什么能让几代人循环播放的秘密?

1990年,他唱的弯弯的月亮成了几代人的“青春BGM”

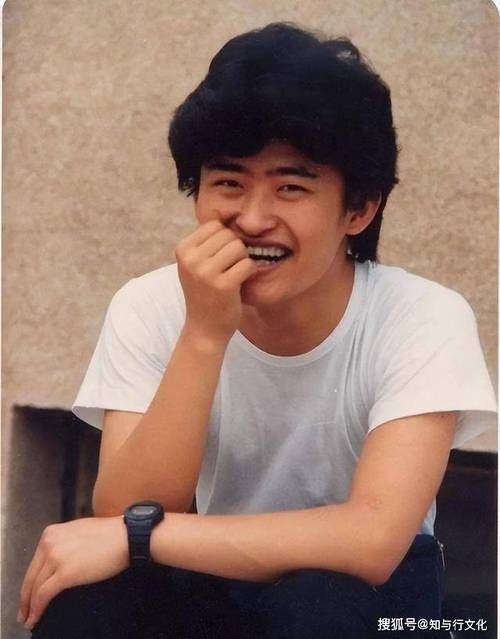

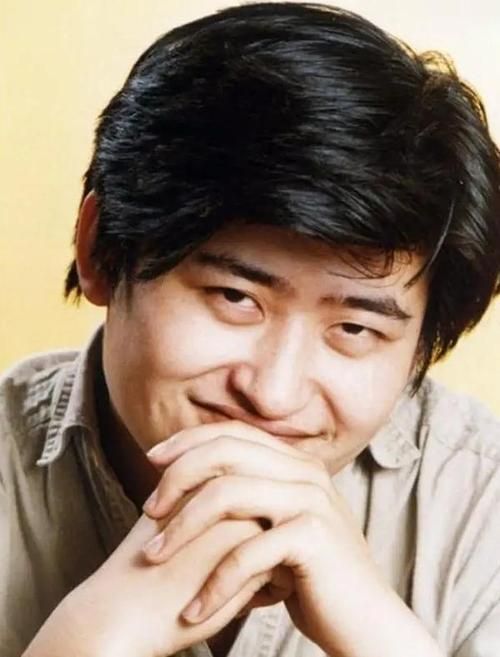

时间倒回1987年,27岁的刘欢站在了全国青年歌手电视大赛的舞台上,唱了一首少年壮志不言愁。那时没人能想到,这个留着长发、声音里带着股“轴”劲儿的年轻人,会成为日后中国乐坛的“活教科书”。

真正让他“破圈”的,是1990年电视剧月朦胧鸟朦胧的主题曲弯弯的月亮。这首歌没有高音炫技,没有华丽的编曲,却像一股清泉,流进了每个中国人的心里。“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥……”刘欢唱得克制又深情,你甚至能听出他气声里的温柔——那是他独特的“讲故事”方式,从不是“飙歌”,而是把词、曲、情感拧成一股绳,让你跟着他的情绪走。

后来翻看采访才知,为了找到这首歌的“感觉”,他反复听民谣,琢磨老百姓说话的语气。录制时,制作人让他“别想着技巧,就当给邻居唱首小曲儿”,结果这一“唱”,就唱成了经典。那时候的娱乐圈没有短视频、没有热搜,歌手靠一首首歌攒口碑,而刘欢的歌,就像老酒,放得越久,越有滋味。

他从不在“流量赛道”上争,却总在“专业赛道”上赢

2012年,中国好声音突然火了,所有人都盯着舞台上的“盲选”“转椅”,却忽略了坐在导师席上的刘欢。那时的他,已经是乐坛“前辈”,却愿意放下身段,认真听每一个素人唱歌。

记得有个叫李代沫的学员,唱完我的歌声里后,其他导师都转身了,刘欢却问他:“你唱这首歌的时候,想到过什么吗?”当李代沫说“希望被听见”时,刘欢没急着点评,而是讲了自己刚出道时的心路:“歌手最大的底气,永远是真诚。”后来李代沫走红了,有次采访说:“刘老师没教过我什么技巧,但他让我知道,唱歌不是‘演’,是‘走心’。”

在别的导师忙着制造话题、抢流量时,刘欢永远在聊音乐的本质——“这首歌的段落怎么设计更舒服?”“这个音域你完全可以放开唱,别怕。”他从不迎合市场,却总能在合适的时机推出“爆款”:给三国演义唱的滚滚长江东逝水,豪迈里藏着苍凉;给甄嬛传唱的凤凰于飞,缠绵中带着释怀。有人说他“太佛系”,他却说:“歌不是唱给别人看的,是刻在骨子里的。如果哪天我只为讨好别人唱歌,那我就该停了。”

他把“低调”活成了底色,却用“高能量”照亮了很多人

熟悉刘欢的人都知道,他不爱参加综艺,不炒作绯闻,甚至连微博都很少更新。有次记者问他“为什么这么低调”,他笑着说:“我琢磨音乐的时间都不够,哪有工夫搞别的?”但私下里,他却是个“热心肠”。

2018年,他发起“刘欢·乡村音乐教室”公益项目,亲自去山区教孩子们唱歌,给贫困学校捐乐器。有次在贵州,一个小女孩怯生生地问:“刘老师,我唱歌跑调,还能学音乐吗?”他蹲下来摸摸孩子的头:“跑调怕什么?我小时候也跑调,多练就好了!”后来那个小女孩真的爱上了音乐,考上了县里的艺术特长生。

他自己也很“抠门”。圈内人传,他演出费不低,但给公益捐款总是“大手笔”,家里用的还是老沙发,衣服穿了好几年都不舍得扔。有次妻子梦鸽说他:“你都成‘歌坛常青树’了,也该对自己好点。”他却摆摆手:“好东西不在于贵,在于对味儿。我喜欢的歌、对音乐有热情的孩子,就是我的‘对味儿’。”

40年过去,他为什么还是“刘老师”?

现在的娱乐圈,新人冒头快,消失得也快。有人说“长江后浪推前浪”,但刘欢却像一棵大树,根越扎越深。为什么?

因为他从没把“唱歌”当成一份工作,而是当成“一辈子的事”。他琢磨歌词,反复推敲一个字的情绪;他研究作曲,从古典音乐到民谣,什么都听;他对后辈严厉,却又愿意倾囊相授——他说“音乐不是‘独角戏’,是要一代代人传下去的”。

前段时间,有位年轻歌手翻唱他的好汉歌,评论区有人问:“原唱和翻唱,差在哪?”底下有个高赞回答:“刘欢唱的不是歌,是‘岁月的味道’。你听他的歌,能听到他年轻时的意气风发,中年的沉稳通透,还有对音乐的执着。”

是啊,在这个速食时代,刘欢就像一个“异类”。他不追流量,不蹭热度,却让几代人记住了一个名字:刘欢。他用歌声告诉我们:真正的实力,从来不是靠炒作堆出来的,而是时间磨出来的;真正的偶像,也不是靠人设撑起来的,而是靠作品和人生态度立起来的。

所以,刘欢凭什么在娱乐圈屹立不倒?凭的是对音乐的赤诚,对专业的敬畏,和对人心的真诚。他或许不是最火的,但一定是最“稳”的——稳得像一颗定海神针,让浮躁的娱乐圈里,始终有一处可以安放音乐本真的地方。