提起刘欢,我们总先想起好汉歌里"大河向东流"的豪迈,想起弯弯的月亮里月光般的温柔,想起他坐在导师椅上,用沙哑的嗓音对学员说"音乐要走心"。可镜头之外,这个把歌唱成信仰的男人,心里总有一块柔软的角落留给"奶奶"。

刘欢出生在北京一个普通知识分子家庭,父母都是教师,家境算不上富裕,但满满当当都是书卷气。在他童年的记忆里,奶奶是那个最会讲故事的人。老北京的四合院里,夏天的傍晚总有奶奶摇着蒲扇的声音,"三国""西游"从她嘴里讲出来,比评书还带味。有时说着说着,奶奶会突然哼起一段京韵大鼓,那沙哑又带着韧劲的调子,像把胡同里的烟火气都揉进了旋律里。后来刘欢在采访里提过:"小时候不懂音乐,就知道奶奶唱的歌,比我听的任何故事都让人心里踏实。"

或许就是从那时候起,音乐对他而言,不只是旋律,更是情感的寄托。奶奶总说"人这辈子,得活得像个响儿",这句话像颗种子,在他心里发了芽。后来他考上国际关系学院,又一头扎进音乐圈,这条路走得并不稳。刚出道时,有人嫌他形象普通,有人笑他嗓音"不够主流",可他每次想打退堂鼓时,总会想起奶奶坐在炕沿上织毛衣的样子——那双手织过补丁,也织过温暖的布,从来不怕针扎,只怕活儿没做到心尖上。

刘红自己可能都不知道,她的孙子的千万次的问和北京颂歌,有着她的影子。那是一种来自泥土的质朴,是不管世界多喧嚣,都记得"根在哪儿"的执着。成名后,刘欢从不避讳谈奶奶。有次采访被问"什么力量让你坚持30年不糊弄",他眼眶有点红:"奶奶常说,唱戏的嗓子不能塌,唱戏的良心更不能歪。这道理,我到现在还记着。"

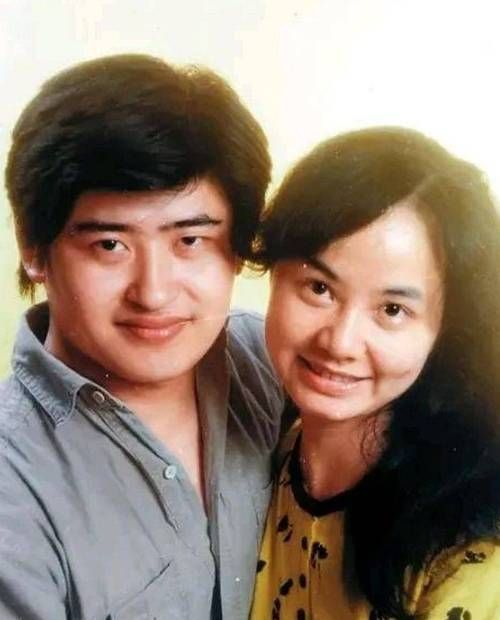

更难得的是,成了华语乐坛的"定海神针",刘欢从没让舞台的光遮住回家的路。他总带着奶奶参加家庭聚会,会特意给奶奶留演唱会最好的位置,会在奶奶生日时,用他那被粉丝称为"天籁"的嗓子,唱上一段最老的天涯歌女。有次记者拍到他和奶奶逛胡同的照片,他弯腰给奶奶系鞋带,奶奶笑着用手去够他的头发,像哄小时候的他——那一刻,哪有什么乐坛巨匠,只是个被奶奶疼爱的大男孩。

现在,刘欢很少上综艺,也很少发动态,可每次有人提起他的音乐,他总会说:"感谢那些让我不敢偷懒的人,这里面有我的奶奶,有我的老师,有所有听歌的人。"是啊,这个站在聚光灯下唱了一辈子的男人,最该感谢的,或许就是四合院里那个教他"活得像个响儿"的奶奶。

下次再听刘欢的歌,不妨静下心来听听——那旋律里,不仅有岁月的故事,还有一位老人藏在时光里的爱与牵挂。你有多久,没好好听听家人心里的故事了?