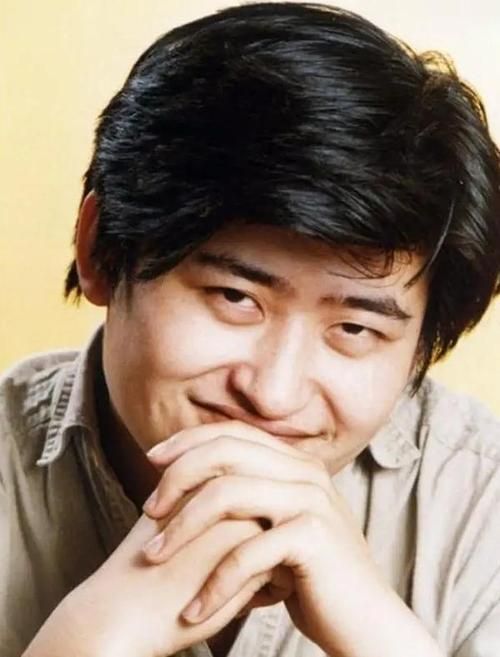

2008年8月8日的北京,国家体育场“鸟巢”上空,当刘欢用略带沙哑却充满温度的英文唱出“Me and you, must dream of new possibilities”时,全球数十亿电视观众的心被轻轻触动。这首歌我和你,后来成了奥运史上传唱度最高的主题曲之一——鲜为人知的是,刘欢在录制英文版时,仅用了5个小时。

作为华语乐坛“常青树”,刘欢与奥运的缘分远不止于此。从1990年北京亚运会到2008年北京奥运会,他用歌声见证了中国与世界的连接,而英语,成了他手中最独特的“文化钥匙”。为什么他的英语演唱总能突破语言壁垒?那些奥运经典中,藏着怎样的音乐智慧与人文温度?

一、为什么是刘欢?英语从不是他的“附加题”,而是“第二母语”

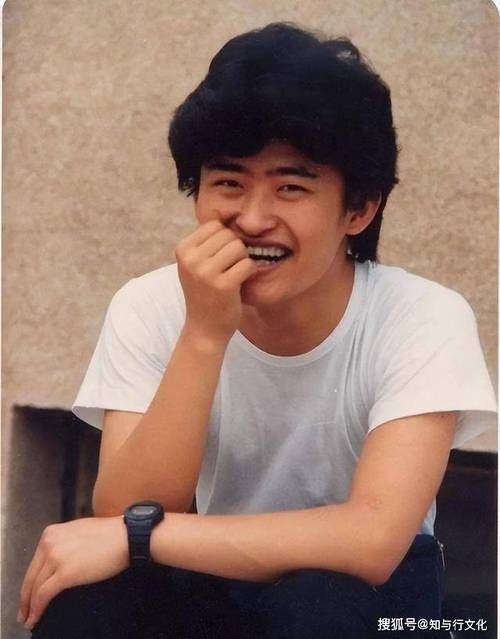

提到刘欢唱英语,很多人会想起他早年翻唱的My Way或Nessun Dorma,却很少有人知道,他的英语能力早在大学时期就备受认可。1980年代,他在国际关系专业求学时,靠着扎实的英语功底和音乐天赋,成了校园里的小众“传奇”——既能用英语讲圣经中的故事,又能即兴改编美国民谣。

这种“双语基因”在他的奥运演唱中体现得淋漓尽致。2008年录制我和你时,词方文山特意保留了中文的“我和你”这一核心意象,而刘欢的任务是,把中文的含蓄与英文的直白融合成一种“全球通感”。“中国音乐讲究‘留白’,但英语歌词需要更明确的节奏点。”刘欢曾在采访中提到,他反复调整“light as the breeze”的咬字,让英文的爆破音带出中国传统音乐里的“腔韵”,既符合国际听审美,又暗合“天人合一”的东方哲学。

更难得的是,他的英语演唱从不是“炫技”,而是服务情感。比如2012年伦敦奥运会闭式式,他受邀演唱Candle in the Wind,没有刻意模仿埃尔顿·约翰的原版,而是用更沉稳的叙事感,让歌曲在致敬运动员的同时,多了一份“人类命运与共”的庄严——后来外媒评价:“他的英语带着丝绸般的质感,让歌词里的温暖穿透了语言。”

二、从手挽手到我和你:英语如何成为奥运歌曲的“文化解码器”

奥运歌曲要传递的,从来不是单一国家的声音,而是“更团结”的人类共识。而英语,作为全球通用语,自然成了连接不同文化最直接的桥梁。但桥梁不是简单的“翻译工具”,它需要演唱者懂“音乐”,更懂“文化密码”。

1990年北京亚运会,刘欢演唱的手挽手英文版“Hand in Hand”,曾是那个年代年轻人对“世界”的最初想象。当时制作团队很担心:英文歌词如何体现“亚洲一家亲”?刘欢给出的方案是,用反复的“Hand in Hand”叠句,配合旋律的递进,让歌词的“口号感”褪去,变成一种“温柔的号召”。后来这首歌在亚洲走红,很多人说:“虽然不懂中文,却从他的声音里听出了‘一起向前’的力量。”

到了2008年我和你,方文山的中文歌词本来很克制:“我和你,心连心,同住地球村”,刘欢在翻译时坚持保留“Me and you”的简单结构,而不是用“we”显得更“宏大”。“奥运会不是讲‘我们多厉害’,而是讲‘我们多相似’。”他解释,英语的“Me and you”带着个体间的私语感,恰好呼应了中文里的“连心”——这种“小而真”的表达,反而让不同文化背景的听众都产生了共鸣:原来全世界的情感,都可以用一个最简单的词组承载。

三、跨越40年:刘欢的奥运英语,为何没有“年代感”?

如今回看刘欢的奥运歌曲,你会发现一个神奇的现象:1980年代的Hand in Hand、2008年的我和你、2012年的Candle in the Wind,他的英语演唱既没有刻意追逐潮流,也没有显得老套,反而像陈年的酒,越品越有味道。

这背后,是他始终不变的“音乐价值观”:技术永远为情感服务。录制我和你时,导演组曾建议他“把声音唱得更清亮”,符合国际流行趋势,刘欢却坚持用自己标志性的“胸腔共鸣”,让声音带着呼吸般的起伏。“奥运歌曲不需要‘完美’的声音,需要‘有故事’的声音。”他说,英语的发音可以不够标准,但情感必须真实——就像母亲给孩子唱歌,跑调也没关系,重要的是那份温度。

还有一点很重要:他从不把英语演唱当成“任务”,而是当成“对话”。2012年在伦敦后台,他对着记者说:“用英语唱外国歌,不是‘模仿’,是‘分享’——我分享我的理解,也想听听你们的感受。”这种开放的心态,让他的英语演唱少了“刻意讨好”,多了“平等交流”的底气。

从“Hand in Hand”到“Me and you”,刘欢用40年的奥运演唱证明:好的音乐,从来不需要语言的“翻译”,而需要人心的“连接”。他的英语或许不够标准,但他用声音告诉世界:文化可以不同,但人类对美好、对团结、对爱的渴望,永远相通。

所以下次再听我和你,不妨闭上眼睛——你会发现,那个用英语唱响世界的声音里,藏的从来不是“刘欢是谁”,而是“我们是谁”。