说起来,2008年8月8日的晚上,全世界都在等一场“中国时刻”。国家体育场“鸟巢”里,九万人的呼吸几乎同步,镜头扫过看台,张艺谋手持对讲机满头是汗,生怕哪个环节出了纰漏。而此刻,舞台中央,刘欢正对着乐队的方向轻轻打着拍子——他面前的谱架上没有乐谱,这首我和你他早已烂熟于心,可指尖还是不自觉地在空气中划着旋律线,像是要抓住点什么。

没人知道,为了这短短几分钟的合唱,刘欢等了多久。

早在2007年,开幕式音乐团队就开始琢磨主题歌。最初的方向是“大气磅礴”,毕竟奥运会在北京举办,要展现五千年的厚重。直到张艺谋抛出一句话:“奥运会最核心的是什么?是‘人’与‘人’的相遇,是‘我’和‘你’的连接。”这句话突然点醒了作曲家陈其钢——他用了一个月写旋律,改了十几版,把歌词里的“世界”换成了“你我”,把宏大的叙事压成了呼吸般的低语。

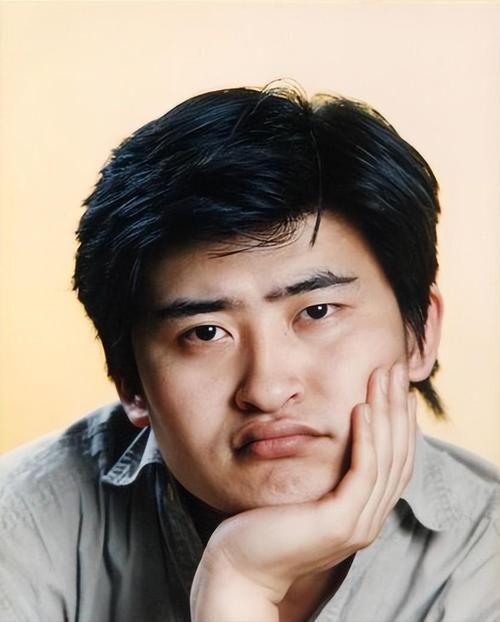

拿到Demo时,刘欢正在录专辑。耳机里传来钢琴声,像水滴落在心湖,他突然想起1990年北京亚运会时,自己站在工体唱亚洲雄风,那是“我们”的狂欢;而18年后的奥运会,他想唱的应该是“我们”的靠近。“旋律太简单了,简单到像在说悄悄话,”刘欢后来在采访里笑,“但越简单,越难唱。得把那种‘第一次见你,却像认识很久’的感觉唱出来,像对全世界的朋友说‘欢迎回家’。”

排练时最大的难题,是和莎拉·布莱曼的配合。一个用中文,一个用英文,歌词里“我和你,心连心,同住地球村”,两个声部像两条缠在一起的藤蔓,怎么缠绕才能自然?刘欢记得,莎拉每次排练都会提前两小时到现场,带来自制的柠檬水,还特意学了中文的发音。“她总说‘刘,你的声音要像老棉袄一样暖,我的声音要像月光一样柔,这样观众才不会冷’。”

正式演唱那天,刘欢穿着黑色中山装,莎拉是白色长裙,两人相隔几米站定。当“我和你,心连心”的旋律响起,鸟巢上方的“画卷”缓缓展开,水墨晕染出山河,星空落在地面上。刘欢看见台下那些不同肤色的人,跟着轻轻晃着手机闪光灯,像一片流动的星河。“突然就不紧张了,”他说,“那一刻我不是歌手,我就是那个在胡同口递给外国朋友一瓶冰镇可乐的北京人。”

后来很多人问,我和你为什么能火?

它没有我和我的祖国的激昂,没有北京欢迎你的热闹,甚至五度音程内的旋律,很多人学两遍就能跟着哼。可偏偏就是这首歌,成了中国人对“奥运”二字最柔软的记忆——它不说“我们赢了”,只说“我们在一起”;它不喊“加油”,只说“我在”。

2012年伦敦奥运会闭幕式,当伦敦交响乐团奏响我和你的旋律,镜头切到鸟巢时,刘欢坐在电视机前,突然眼眶一热。“原来音乐真的能记住时间,”他说,“15年了,还有人会问‘那晚的月光还记得吗?’我想,它记得。因为它照过九万人的笑脸,也照过所有‘我’和‘你’的第一次相遇。”

说到底,哪有什么经典歌曲能火15年?不过是有人把“人心”写进了旋律里,让每次听到时,我们都还能想起那个夏天,想起“世界”原来真的可以小到,就像“我和你”的距离一样。