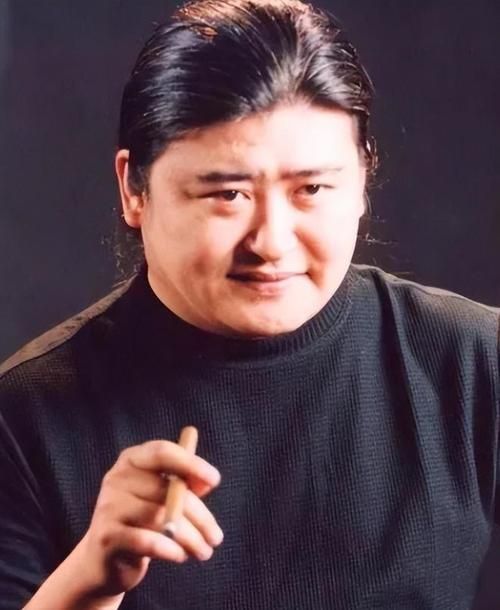

提起刘欢,你脑海里第一个浮现的会是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈嗓音,是弯弯的月亮里温柔又充满故事感的吟唱,还是他站在春晚舞台上,带着标志性的笑容和一头蓬松卷发的样子?

如果你和我一样,对“刘欢头”有清晰的印象,那不妨先问自己一句:你知道这个看似随性的卷发,其实已经陪了刘欢快三十年吗?它不是造型师的刻意打造,也不是为了赶时髦跟风,更像是一个老友,默默见证了他从北京外国语大学的“校园歌星”,到华语乐坛“金字招牌”的每一步。

80年代末,那个“卷发”怎么就跟着刘欢“火”了?

1987年,刘欢刚毕业没几年,因为为电视剧便衣警察唱主题歌少年壮志不言愁一炮而红。那时候的唱片公司、电视台,还不太懂“打造个人IP”这一套,艺人的形象多是“天赋型选手”——声音正,歌好就行。但刘欢不一样,他站在台上一开口,除了让人震撼的音域和情感,那头浓密、自然卷的头发也成了“记忆点”。

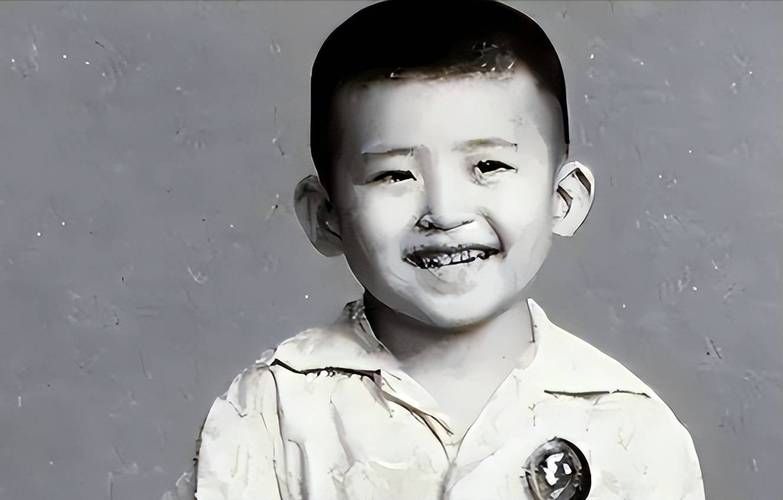

其实刘欢自己说过,他小时候头发就是自然卷,小时候没觉得好看,还总被家长“按”着去拉直,结果没多久又卷回来了。长大之后,这卷发倒是成了他的“特色”——不用刻意打理,蓬松一点就很有气场,配上他略带书卷气的圆框眼镜和厚实的镜片,“学霸歌手”的形象一下子就立住了。

那时候的娱乐圈,歌手们要不就是整齐划一的“油头”,要不就是精心打理的“大背头”,刘欢这种“不修边幅”的卷发,反而像一股清流。你说他土?可听他唱歌的人,谁会去在意发型?你说他潮?那时候他压根没想过要“引领潮流”,不过是让头发随性生长罢了。

从“刘欢头”到“刘欢招牌”:观众记住的,永远是歌比“头”重要

时间快进到1990年春晚,刘欢和韦唯合唱亚洲雄风。那天的舞台灯光很亮,他的卷发在镜头下格外蓬松,甚至有点“乱糟糟”,可当他开口唱出“我们亚洲山是昂的头”,全国观众谁还在意发型?大家记住的是他声音里的力量和自信。

后来唱弯弯的月亮,他换上了更朴素的衣服,卷发依旧松松垮垮地搭在额头,可那温柔的声线里,藏着多少人对故乡的思念?再后来好汉歌横空出世,他依旧是那头卷发,站在山坡上吼起来,“大河向东流啊”,连带着那头发都仿佛跟着旋律一起飞扬。

有人说,刘欢的卷发像“狮子王”,威风又有点憨厚;也有人说,那是“学者型歌手”的标配,不张扬却有分量。可不管是哪种说法,都绕不开一个核心:大家谈论刘欢的卷发,从来不是因为“它好看”,而是因为“唱歌的人太厉害了”。

这让我想起前几年和一个老音乐人聊天,他说:“现在的艺人,发片先宣发,热搜先买个‘新造型’。刘欢那会儿哪有这些?头发长了自己卷着就上台,没人说他‘不敬业’,反而觉得‘这是刘欢,就该是这个样子’。”是啊,真正的招牌,从来不是发型,而是你用作品堆出来的底气。

三十年了,刘欢的卷发“变”过吗?变过,也没变过

仔细想想,刘欢的卷发其实也“变”过。年轻的时候卷得更紧、更蓬松,现在随着年龄增长,发量少了些,卷发也显得更自然、柔和;早年他会在演出前稍微用发胶抓一抓,后来上了年纪,索性“随心所欲”,爱怎么长就怎么长,反正也没人会在意这个。

记得有次采访,记者问他:“刘欢老师,您这头发这么多年就没想过换个造型?”他哈哈一笑换了个话题:“造型是给别人看的,歌是唱给大家听的。我的嗓子几十年都在‘变’,风格也一直在‘变’,头发嘛,老样子就挺好。”

是啊,头发会变白,卷发的弧度会变淡,但他站在台上唱歌的样子,那种投入、真诚,和三十年前没什么两样。这大概就是“刘欢头”最厉害的地方——它不是靠“维持”出来的,而是和刘欢这个人长在了一起:既有岁月的痕迹,也有时光的沉淀,更有对音乐的“轴劲儿”。

最后想问你:如果刘欢没有那头卷发,你还记得他吗?

其实说到底,“刘欢头”不过是我们这些观众赋予他的一个“符号”。就像我们会记得周杰伦的鸭舌帽,王菲的短发,罗大佑的黑框眼镜一样——这些形象标签,是艺人与观众之间的“默契”,但从来不是艺人的全部。

刘欢的卷发,让我们看到了一个真实的艺术家:不迎合、不炒作,专注于把歌唱好,把音乐做好。他或许不知道自己的卷火了多少人,但他一定知道,真正能留在观众心里的,永远是那些能打动人心的旋律,而不是头发的弧度。

所以,回到开头的问题:刘欢的“头”等大事到底是什么?我想,不是发型,不是热搜,而是他用三十年时间告诉我们:在娱乐圈,踏踏实实做个“内容派”,比什么都重要。

那么,如果刘欢当年没有那头卷发,你还会记住他吗?或者说,你会多久才想起他?这答案,或许就藏在你单曲循环的好汉歌里,藏在你某个深夜听的弯弯的月亮里。