小时候总以为,“大河向东流”是水浒传里某个好汉的口头禅,后来才知道,这是刘欢用嗓子唱出来的“梁山密码”。1998年央视版水浒传播出,那首浓缩着江湖气的主题曲,像一坛埋在地下的酒,越陈越香。20多年过去,KTV里点这首歌的人依然不在少数,前排观众跟着吼“大河向东流”的场景,是不是还能让你想起当年看水浒传的热血?

一、“没文化的词”,为何偏偏让人记住?

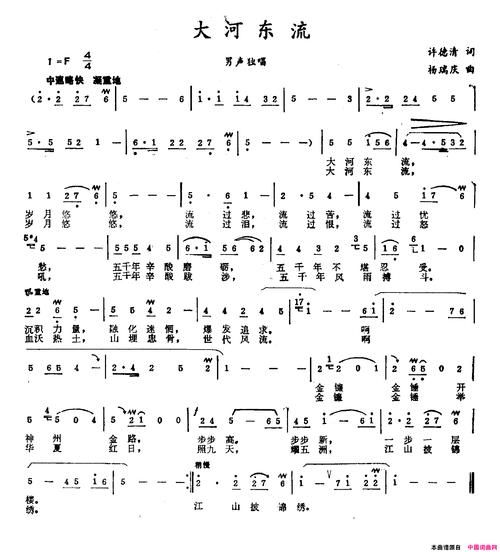

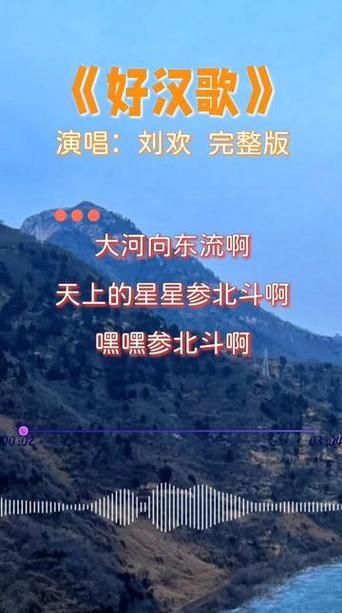

第一次听好汉歌,很多人会皱着眉说:“这词也太直白了吧?”没有“明月几时有”的婉约,没有“十年生死两茫茫”的深情,就是“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇”,像街头巷尾的俗语,像船夫拉纤时的号子。

可偏偏就是这种“没文化”,成了最戳人的记忆点。你想啊,梁山好汉是什么人?是“大碗喝酒、大块吃肉”的糙汉子,是“路见不平一声吼”的莽撞人。让他们之乎者哉,反而假了。刘欢和词作家易茗就懂,歌词得和人物脾气搭——好汉们说话不用拐弯抹角,歌词也得像他们一样,透着一股生猛劲儿。

“路见不平一声吼,该出手时就出手”,这哪是歌词?分明是刻进骨子里的江湖义气。比起那些费解的典故,这种大白话反而让普通人觉得:“对,这就是我们心里的好汉!”所以哪怕有人记不清宋江、李逵的戏份,也能跟着吼完整首歌。

二、刘欢的嗓子,藏着“好汉的魂”

如果说歌词是好汉歌的骨架,那刘欢的嗓子就是它的血肉。当年导演张绍林选主题曲时,找了不少歌手,可总觉得差了点“劲儿”。直到刘欢开口,所有人都拍案叫绝——他的声音里有股“厚劲儿”,像梁山泊的水,表面平静,底下藏着漩涡。

“大河向东流”的开头,他没有用华丽的转音,就是稳稳地“吼”出来,像站在船头的老船夫,望着滚滚黄河,既有岁月的沧桑,又有远航的豪迈。到了“嘿儿呀,嘿呀,嘿儿呀”的衬词,他又突然带着点戏腔的俏皮,像好汉们划拳时的笑声,粗粝中带着痛快。

有人说刘欢“浪费了这嗓子”,非得唱这种“通俗歌”。但只有他知道,好汉的歌不该被技巧困住。“我唱歌从来没想过要炫技,”刘欢后来在一次采访里说,“好汉歌就是要让你听得懂,记得住,跟着唱有劲儿。” 而这种“不讲究”的讲究,恰恰成了最好的匠心。

三、二十年不老的歌,藏着我们哪些少年心气?

为什么20多年过去,好汉歌还是KTV里的“定场神曲”?因为它唱的不只是水浒传,更是我们每个人的少年心气。

小时候听“该出手时就出手”,觉得打架比划两下就是英雄;长大后才懂,“出手”是为了心里的“义气”。学生时代跟着哼“大河向东流”,觉得天下之大,自己去哪都能闯;工作后再听,才发现“星星参北斗”藏着普通人的渴望——在茫茫人海里,找个能并肩的人,找个有方向的路。

有人说老歌会过时,但真正的好歌,就像梁山泊的酒,酿的是情义,喝的是共鸣。好汉歌从来没想过“永远流行”,它只是静静地在那里,等着一茬又一茬的人从它身边路过,然后想起自己也曾是那个望着星星,想“大口吃肉、大碗喝酒”的少年。

所以啊,下次再唱“大河向东流”时,不妨慢点吼。你听的不只是刘欢的嗓子,不只是水浒传的故事,更是那个曾经浑身是胆、敢爱敢恨的自己——这样的歌,怎么会老呢?