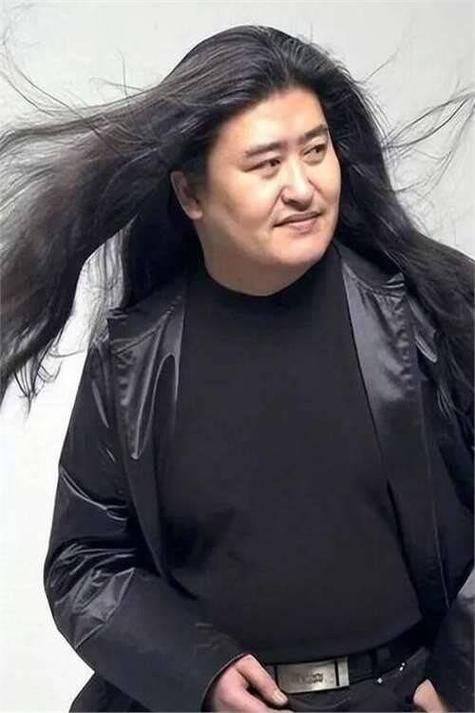

提到刘欢,很多人脑子里会跳出几个标签:"乐坛常青树"、"音乐教父"、"国民导师"。他的嗓音太有辨识度了——浑厚、开阔,唱好汉歌时豪迈洒脱,唱弯弯的月亮时深情款款,仿佛能把岁月的故事都揉进音符里。可很少有人知道,这把"老天赏饭吃"的嗓子,其实经历过一次"大地震"——声带息肉。

一、从"铁嗓"到失声:被逼到悬崖边的歌手

刘欢的嗓子,年轻时是真"硬"。1987年,他在国际青年联欢节上凭雪神拿了金奖,那会儿他的嗓音高亢嘹亮,能轻松驾驭民族、通俗、美声各种风格,业内都说他"嗓子是金子做的"。可后来有人发现,90年代中后期,刘欢的声音开始变得沙哑,甚至高音有些吃力。

直到2000年,他终于去医院检查,结果让所有人都吓了一跳:双侧声带息肉,最大的像黄豆大小。医生当时就下了"最后通牒":"必须立刻手术,不然嗓音可能永远恢复不了,而且不能长时间用嗓。"

这消息对刘欢来说,无异于天塌了。他笑着说:"以前从没觉得嗓子是个'物件',直到医生告诉我,它就像两根琴弦,松了、伤了,调出来的音就不是味儿了。"那几年,正是他事业最巅峰的时候——好汉歌火遍大江南北,北京欢迎你成为奥运标志,可站在舞台上唱歌,却要偷偷用润喉糖撑着——息肉让他的声带闭合不严,稍微唱多一点就像磨砂纸在蹭嗓子。

二、"拼命三郎"的代价:那些年透支嗓子的日子

刘欢的息肉,不是"天选之子"的意外,而是"拼命三郎"的必然。他曾在采访里自嘲:"我这辈子,就没对自己手软过。"

年轻时的刘欢,为了练嗓子能顶着大冬天在公园喊嗓子,一练就是三四个小时;录音时,为了一个高音能反复唱十几遍,直到嗓子冒烟也不停;演出更是连轴转,一场接一场,有时候后台连轴换衣服,麦克风还没热乎就得上台。他说:"那时候总觉得,歌手就是要'熬',熬出来就成大师了,哪想过什么'嗓子需要休息'?"

直到1998年,他录好汉歌时,已经能感觉到嗓子不对劲——副歌部分的高音总是劈叉,得靠吼才能上去。但他当时想:"可能是累着了,歇歇就好。"结果硬是拖着录完整张专辑,后来嗓子一天比一天哑,连说话都像含了沙子。

手术那天,医生拿着他的喉镜片子叹气:"你这声带,相当于两根被磨得快断的琴弦,再晚一点,可能就彻底报废了。"手术虽然顺利,但恢复期长达半年,医生严令:"以后每天说话不能超过2小时,唱歌不能超过40分钟,烟酒碰都不能碰。"

三、手术后的人生:从"嗓子"到"脑子"的蜕变

很多人以为,刘欢手术后会"销声匿迹",毕竟歌手的命根子是嗓子。可他偏偏用另一种方式,重新站在了舞台上——开始做导师,转型幕后。

2012年,他接下中国好声音的导师邀请,有人质疑:"你的嗓子能扛得住吗?"他却笑着说:"我不当歌手,还能当伯乐啊。"台上的他,很少飙高音,更多的是用经验和耳朵帮学员选歌、改旋律,把自己的"嗓子教训"变成学员的"前车之鉴"。

有次一个学员非要唱难度很高的歌,刘欢直接拦住:"你知道我为什么嗓子里长息肉吗?就是因为年轻时总想证明自己什么歌都能唱。可嗓子不是机器,得懂'见好就收'。"后来学员调整了歌路,反而拿了很好的名次——这时候大家才明白,刘欢的"变了",不是嗓音沙哑了,而是更懂音乐的本质了。

这些年,他几乎不接商业演出,连大型晚会都推掉不少。有人问他:"不唱歌,不觉得可惜吗?"他摆摆手:"可惜啥?脑子还能用,耳朵还灵着,能发现好歌手,能帮年轻人少走弯路,这比自己在台上吼有意思多了。"

四、刘欢的启示:热爱可抵岁月漫长,但别拿健康赌明天

从"铁嗓歌王"到"养生导师",刘欢的经历,其实给所有热爱事业的人提了个醒:我们总以为"年轻就是资本",能熬夜、能透支,可身体这台"精密仪器",一旦损耗过度,是很难修复的。

他的声带息肉,是职业歌手的"职业病",但更是现代人的"通病"——为了工作不吃饭、为了项目不睡觉、为了追求完美硬扛着疲惫。可刘欢用自己的故事告诉我们:真正的热爱,不是"拼命透支",而是"细水长流"。就像他现在,每天早上坚持喝温水,不碰辛辣,录完歌就赶紧休息,连说话都慢条斯理——不是"认输",而是对自己的热爱负责。

现在再听刘欢唱歌,你会发现,他的声音虽然少了年轻时的"锋利",却多了岁月沉淀的"醇厚"——就像陈年的酒,越品越有味。前两年他在综艺上唱从头再来,开口的瞬间,全场安静得能听到呼吸声,那沙哑里透出的坚定,比任何技巧都打动人。或许这就是最好的结局:嗓子会老去,但真正热爱的东西,永远能穿越时间,活在心里。

所以啊,如果你也有热爱的事业,不妨学学刘欢——别急着燃烧自己,先学会稳住根基。毕竟,能一直走下去的,从来不是"短跑冠军",而是那个懂得"留一口气,拼到底"的聪明人。