要说华语乐坛的“活化石”,有人提罗大佑,有人聊李宗盛,但你翻遍整个华语音乐史,敢把“圣”字扣在头上的人,掰着手指头数,可能也就刘欢一个。

这话听着狂?可你要是真了解他——从八十年代站在大学舞台唱少年壮志不言愁,到后来把好汉歌吼成全民记忆,再到如今在歌手里用弯弯的月亮让90后后背发凉——你会发现:这个体重200多斤、戴副黑框眼镜的中年男人,好像真把“艺术家”三个字,活成了一部行走的教科书。

一、音乐上的“圣”:不堆技巧,只堆诚意

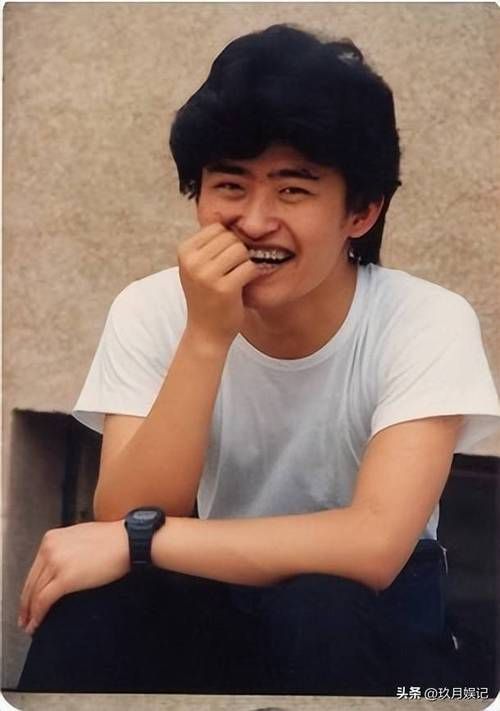

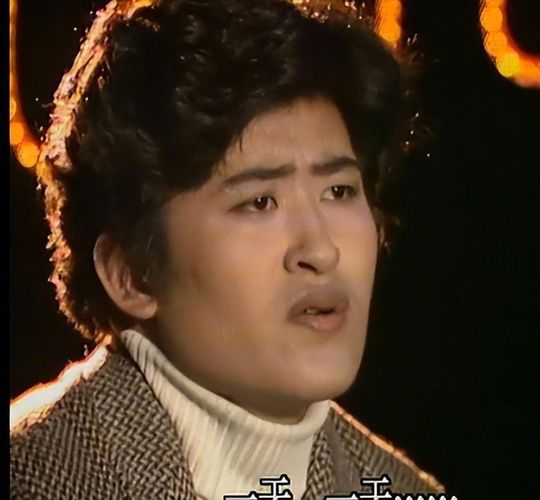

1984年,21岁的刘欢站在中央音乐学院礼堂的舞台上,唱了一首少年壮志不言愁。那会儿他还是个刚毕业的学生,声音里却带着股“拧劲儿”——不是学院派的刻意雕琢,是带着年轻人对生活的热气,像把钝刀子,硬生生扎进听心里。后来这首歌成了电视剧便衣警察的主题曲,火遍大江南北,可刘欢没飘,转头就扎进琴房琢磨起了艺术歌曲,跟着中央乐团到处演出,一场接一场练,嗓子练到沙哑也没停过。

你说他是“天赋型选手”?可翻翻他的履历,你会发现从弯弯的月亮到千万次的问,哪首歌不是“磨”出来的?90年代初录弯弯的月亮,他在棚里待了三天,为了“打捞”那个最自然的吟唱,反复改到编曲师都想掀桌子;好汉歌更狠,为了让“大河向东流”的调子有股“野劲儿”,他跑河南找民间艺人学方言唱腔,对着田野吼了半个月,嗓子哑得说不出话,最后录出来的版本,连导演都拍着桌子喊“就是这个味儿!”

到了我是歌手的舞台,50多岁的刘欢更把“诚意”俩字刻在了眉梢上。他唱凤凰于飞,没搞花里胡哨的编曲,就一把吉他、一个人声,却硬生生把“旧爱与新愁”唱得让人头皮发麻;改编玫瑰人生,用法语掺着中文,声音里带着历经岁月后的温柔,连法国评委都直呼“这才是真正的音乐家”。网友说:“别人唱歌是用技巧,刘欢唱歌是用命——不是拼命的命,是用把歌揉进骨子里的情。”

二、品格上的“圣”:名利是浮云,初心是根本

娱乐圈这地方,红了容易,红得难。可刘欢火了30年,愣是没传出过一点“黑料”——没绯闻,没炒作,甚至连综艺都接得慎之又慎,你说图啥?

答案可能藏在1990年的北京亚运会。那会儿他刚唱红世界之外,身价水涨船高,可亚运会组委会找他写会歌,他二话没说就应了,报酬?一分没要。后来有人问他“不亏吗?”他摆摆手:“能为国家唱一次,比赚多少钱都值。”

还有他的“不敬业”传闻——总有人调侃他“胖了这么多年,还怎么当偶像?”可谁又知道,他这体重,是为音乐“熬”出来的?早年为了录好一张专辑,他能连续一个月每天只睡3小时,最后累到晕倒在棚里;后来教学生,更是“掏心掏肺”,有个学生家庭困难,他默默垫了三年学费,直到学生毕业都没提一个字。最绝的是他对外经贸大学老师的身份,明明可以靠演出赚得盆满钵满,可他却宁愿少接几个商演,也要每周给学生上课。有人问他:“刘老师,您这当老师的,是不是太‘亏’了?”他笑着回:“钱能赚,但学生的青春,耽误不起。”

名利场上,他像个局外人;可讲台前,他却像个守护音乐的“传教士”。这大概就是“圣”字的分量——不是高高在上,是把该做的事做到极致,把不该碰的诱惑挡在外头。

三、对行业的“圣”:提携后辈,不藏私的“老顽童”

要说刘欢对乐坛的贡献,不只是唱了那么多经典歌,更重要的是,他像个“点灯人”,总在年轻歌手迷茫时,递上一盏灯。

早几年,那英刚出道时总被质疑“嗓音太粗”,是刘欢在一次节目中给她指点:“你的声音不是缺点,是你的‘武器’,要唱出自己的‘野’!”后来那英的征服,里头那份“横冲直撞”的劲儿,多少有刘欢的点拨。还有华晨宇,当年在歌手里被质疑“太炫技”,刘欢却站出来护他:“年轻人有想法是好事,我们要给时间让他磨。”

不止歌手,连幕后音乐人都受过他的恩惠。有次他碰到个年轻编曲,作品不错但没机会,二话不说就把人推荐给央视,还在自己演唱会时特意让年轻人上台鞠躬。那编曲后来成了业内大咖,提起这事还是红眼圈:“刘老师从没说过他帮过我,可他就是用那种‘润物细无声’的方式,拉了音乐行业一把。”

现在的乐坛,流量当道,什么“唱跳”“人设”满天飞,可刘欢却像个“老顽童”,总在公开场合喊:“少整那些虚的,把歌写好,把歌唱好,比什么都强!”这句话,他说了30年,现在的年轻歌手听着,可能觉得“老掉牙”,可你要是真在音乐里泡过,就会明白——这才是真正的“行业良心”。

所以回到最初的问题:为什么说刘欢配得上“圣”字?

不是因为他拿了多少奖,唱了多少首金曲,而是他用30年的音乐生涯告诉我们:真正的“艺术家”,是把心揉进歌里;真正的“前辈”,是把路留给后辈;真正的“圣人”,是把名利看淡,把初心守牢。

你说现在还有这样的“圣人”吗?也许有,但像刘欢这样,能让几代人都心服口服的,大概,真是独一份了。