当国际歌的前奏响起,总有一种力量能瞬间穿透时间——从1871年的巴黎街垒,到1990年北京亚运会的万人合唱,再到2023年音乐节现场的年轻观众跟着挥手。这首歌像一条河流,流过了百年岁月,却在刘欢的浑厚、孙楠的撕裂、袁娅维的细腻中,始终保持着奔涌向前的生命力。

刘欢:1990年,他用"人声代替了号角"

1990年北京亚运会开幕式上,当28岁的刘欢站在国家体育场中央,唱出"起来,饥寒交迫的奴隶"时,没人想到这首歌会成为一代人记忆里的"声音路标"。当时的他还是中央音乐学院的青年教师,穿着一身朴素的演出服,没有炫技的转音,却用胸腔共鸣里裹着的重量,把"英特纳雄耐尔一定要实现"唱成了时代的呐喊。

后来他在采访里说:"国际歌不是用来展示声音的,是让人想起'人'的价值。"记得有次在后台,遇到一位老观众,红着眼眶说:"那年我下岗,每天蹬三轮送货,就靠你唱的这首歌撑着——觉得不管多难,站起来就有路。"刘欢的版本里,没有刻意的悲情,却让每个听过的人,都能在旋律里找到自己的"饥寒交迫"和"站起来"的理由。

孙楠:2013年,他用"撕裂唱出了灵魂"

2013年我是歌手总决赛,孙楠抱着吉他坐在追光灯下,开口第一句"起来,全世界受苦的人"就让全场汗毛倒竖。不同于刘欢的宏大,他把这首歌拆解成了"生命的碎片"——前半段沙哑的低吟像在压抑情绪,副歌突然拔高的撕裂感,像被生活压垮后最后一次呐喊。

有人说他"太用力",但他后来解释:"国际歌本就不是'温良恭俭让'的歌。当年巴黎公社的年轻人,手里拿的是枪,心里火是烧着的。我唱的时候,总想起我爸年轻时在工厂加班的样子,佝偻着背,却总说'这日子会好的'——那种憋着一股劲的感觉,就该用声音'撕'开。"那期节目播出后,微博上有人说:"原来国际歌不是课本里生硬的文字,是我爸眼里光。"

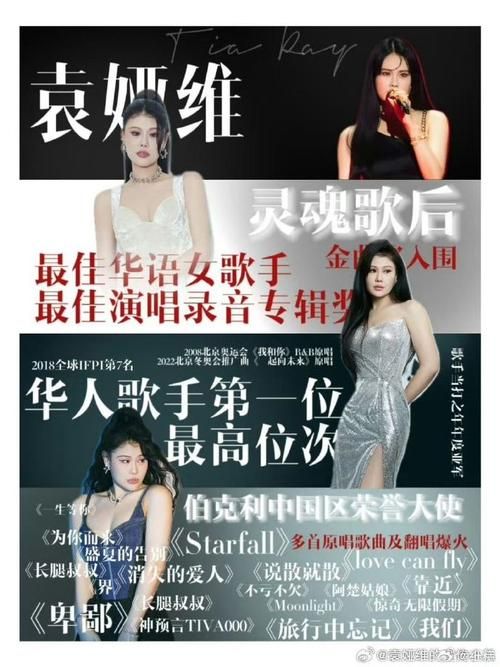

袁娅维:2020年,她用"细腻唤醒了年轻耳朵"

2020年我们的歌舞台上,袁娅维站在乐队中间,穿着荧光绿西装,用近乎呢喃的方式唱"不要说我们一无所有"。没有摇滚的爆发,也没有美声的厚重,她把每个字都揉进了气声里,像在轻轻摇晃一个装着梦想的瓶子。

台下坐着00后观众,有人小声问:"这歌有点老啊?"直到她唱到"英特纳雄耐尔就一定要实现",突然加入转音和即兴的颤音,前排的年轻观众突然跟着点头——原来老歌也可以"酷"。袁娅维说:"我孙女问我这首歌是啥,我告诉她'这是告诉穷人,你有力量'。后来她天天循环,说'奶奶,这歌比说唱带劲'。"对年轻人来说,国际歌不再是历史课本里的符号,而是她嘴里带着"颗粒感"的呼吸。

为什么国际歌总能"活"在每个时代?

有人问:"一首百年老歌,为什么能让不同年龄的歌手都拼尽全力去诠释?"其实答案藏在旋律里——国际歌的调子很简单,却给每个演唱者留下了足够的空间:刘欢往里装了"知识分子的担当",孙楠灌进了"底层人民的血性",袁娅维添了"年轻人的好奇"。它从不是一首固定的歌,而是一面镜子,每个时代的人都能在里面看见自己的影子。

就像刘欢说的:"好的歌,从来不是'唱给过去',是'唱给此刻还在挣扎的人'。"下次再听到国际歌,别急着评判哪个版本更好——你听见的,其实是你自己的心跳。