在很多人心里,刘欢的歌从来不是“背景音”——不是逛街时随便飘过的一段旋律,也不是综艺节目里调剂气氛的工具。他的歌声更像一位老友,在某个深夜突然敲响你的门,不用开口说话,你就能听懂他藏在气息里的故事。从少年壮志不言愁的意气风发,到好汉歌的豪迈苍凉,再到弯弯的月亮的绵长思念,刘欢用四十多年的“咏”,在华语音乐里刻下了谁也模仿不出的印记。可这“咏”到底有什么魔力?为什么三十多年过去,我们听到他的歌,还是会心头一热?

他的“咏”,是能把寻常日子唱成史诗的人间气

第一次听刘欢唱千万次的问,很多人还是学生。那时北京人在纽约正火,王启明那句“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”戳中了很多人的野心与迷茫。而刘欢的歌声里,没有嘶吼,没有刻意煽情,就是那样稳稳地、带着呼吸感地唱:“千万里,千万里,我追寻着你……”你能听出一种扎根大地的力量——不是天上的神仙,而是踩着泥土往前走的普通人,对着命运喊出的倔强。

后来听从头再来,才明白这种“人间气”有多难得。2003年,国企改革下岗潮,这首歌成了无数人的精神“定心丸”。刘欢没有用悲情去渲染艰难,反而用开阔的音域唱出了“心若在,梦就在”的豁达。有老乐迷说:“那会儿晚上走在路上,听见广播里放这首歌,突然就不觉得累了——好像刘欢在前面喊‘兄弟,跟我走!’”他的歌声从不是高高在上的“艺术”,而是蹲下来,帮你拍掉身上的土,告诉你“日子还能这么过”的实在。

他的“咏”,是把“土”和“洋”熬成蜜的融合大师

很多人说刘欢的歌“洋气”,弯弯的月亮里用了转音,千万次的问带着美式叙事摇滚的味道;也有人说他“土”,歌词里总藏着故乡的云式的家国情,好汉歌更是把河北梆子的“大甩腔”直接揉进了流行歌。可很少有人注意到,他唱的不是“土”或“洋”,而是“中国人自己的情绪”。

拿好汉歌举例。1998年水浒传拍时,导演想让歌曲有“江湖气”,又怕太土不像英雄。刘欢没按常规写流行旋律,他跑到河北乡下,跟着老艺人学唱梆子腔,把“大河向东流”的拖拽感和摇滚的鼓点撞在一起。结果呢?这首歌火到什么程度?农村老人哼得,城市白领唱得,连三岁小孩都会扭着身子喊“路见不平一声吼”。刘欢说:“音乐就像熬粥,得把不同的米慢慢熬,熬到看不见米,只有香味。”他的“咏”,从来不是搬国外的技巧,是把中国人的喜怒哀乐、市井烟火,熬成了一碗喝下去就暖心的粥。

他的“咏”,是把嗓子用成“传家宝”的匠人

刘欢的嗓子,在华语乐坛是个“传奇”——高音能穿云裂石,低音能沉入心底,而且几十年来几乎没“塌过”。但你可能不知道,他年轻时为了唱少年壮志不言愁,唱到声带小结,医生让他“禁声三个月”,他偏揣着谱子躲到没人的地方偷偷练;后来体重一度超过200斤,为了保持气息,他用游泳、健身硬生生把体重控制住,直到现在,开演唱会前还会提前一个月进入“封闭训练”。

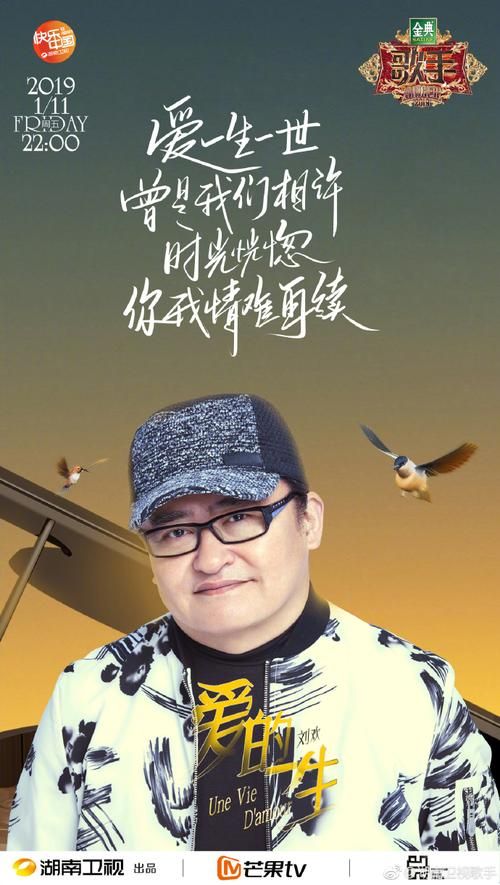

比起技巧,他更在意的是“歌要对得起人”。2018年,他在歌手上唱心中的太阳,很多人等他飙高音,他却把速度放慢,用颤音唱出岁月的重量:“留下你的故事,让我让我听一听。”舞台光暗下来,你能看见他额角的汗,和他眼里那种“这首歌我得唱好,因为有人等着听”的认真。他说过:“嗓子是老天爷赏的饭,但不能只当个‘乐器’,得把故事放进去。”他的“咏”,从来不是炫技,是把一辈子的阅历,揉进每一个字里,让你闭上眼睛,就能看见他想讲的那个世界。

从1987年少年壮志不言愁炸响全国,到2023年声生不息里带着年轻人唱光阴的故事,刘欢的“咏”已经唱了三十多年。有人问他:“什么时候退休?”他笑着说:“只要还有人听,我就接着唱。”这大概就是刘欢最厉害的地方——他从不追潮流,因为他的歌本身就是潮流;他不谈情怀,因为每一首歌都写着中国人的情怀。下次当你觉得生活有点累,不妨打开刘欢的歌,听听那个熟悉的嗓音怎么唱“心若在,梦就在”,怎么唱“弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”……你会发现,好的“咏”,真的能陪着我们,把日子过成歌。