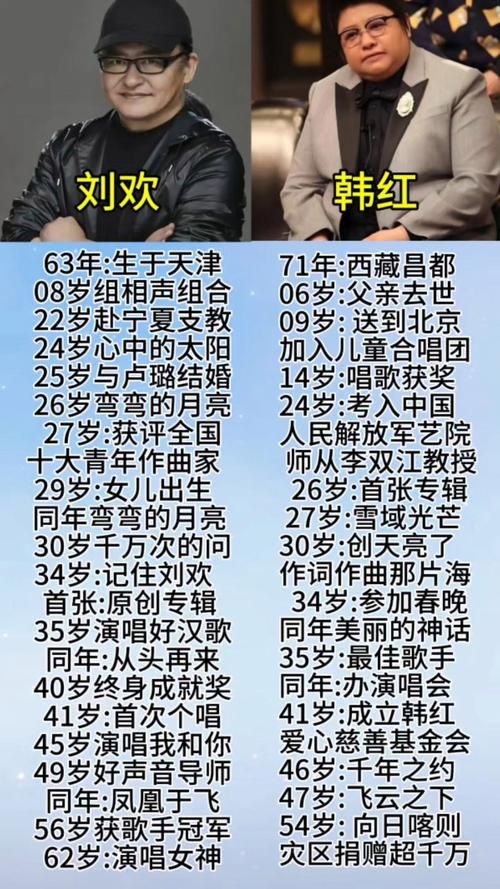

说到华语乐坛的“定海神针”,绕不开刘欢和韩红这两个名字。一个是从80年代唱到现在的“音乐教父”,用醇厚的嗓音刻下了一个时代的旋律;一个是自带“天籁”属性的公益使者,高音能穿透云霄,也能温暖人间。网上总有人争“谁更厉害”,但这个问题,可能就像问“茅台和红酒哪个更好喝”——本就不是一道单选题。咱们不如掰开揉碎了看,这两位大神究竟在各自的赛道上,活成了怎样的传奇。

先看“硬核唱功”:一个是“教科书级”的音域大师,一个是“民族+流行”的跨界之王

刘欢的厉害,在于他太“正”了。科班出身的他,把美声、民族、流行唱法揉成了自己的“独门秘籍”,嗓音自带共鸣腔,厚实得像陈年普洱,低音能沉到心底,高音又亮得像穿云箭。当年弯弯的月亮一响,多少人单曲循环到天亮?那句“今天的岁月所养育的我,亲爱的请你想一想”,没有炫技,却把中国人骨子里的乡愁唱进了DNA。

到了好汉歌,他更是玩儿了票“颠覆”——你以为他只会深情?一句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,硬生生把通俗唱出了大气的“江湖味”,20多年过去,依然是KTV里男人必点“战歌”。更别说千万次的问里层层递进的情感爆发,或是北京故事里英文歌词的浑然天成,刘欢的歌从来不是“耳朵舒服”那么简单,是像听一部声情并茂的音乐剧,每个气口、转音都是精心雕琢的“教科书”。

再瞧韩红。她的嗓子,简直就是“天赋型选手”的代名词。早年唱青藏高原时,那句“是谁带来远古的呼唤”直冲云霄,多少人当时就惊了:人的嗓子怎么能“站”得那么高?可她不止会飙高音,天路里她把民族唱法的细腻和流行唱法的叙事感揉在一起,“那是一条神奇的天路,把人间的温暖送到边疆”,唱得人心里发烫。更难得的是,她能把“大歌”唱得不飘:天亮了里她放低声线,讲那个失去父母的孩子,眼泪跟着声音往下掉;祖国不会忘记里“在攀登的队伍里,在灿烂的群星里”,又是另一种肃穆的力量。

如果说刘欢的唱功是“学院派的大成”,那韩红就是“野路子的巅峰”——一个用专业稳住了音乐的“根”,一个用天赋撑起了歌的“魂”。非要比高低,不如说他们是华语乐坛的“左右护法”,缺了谁,都会少一份色彩。

再看“音乐匠心”:一个是“慢工出细活”的创作者,一个是“为民族发声”的传承者

很多人不知道,刘欢其实是个“宝藏创作人”。当年给北京人在纽约配乐,他琢磨了半年主题曲,旋律改了又改,连歌词里的“千万次的问”都是在和编剧王海鸰争论出来的——“这不是简单的情歌,是人在异乡的叩问”。结果呢?这首歌不仅火了30年,还成了留学一代的“精神BGM”。他给胡雪岩写的去者,钢琴前奏一起,仿佛能看到清末的烟雨,这种“让音乐跟着故事走”的匠心,现在多少歌手能做到?

韩红更像一个“音乐的传道士”。她的眼里总装着那些被忽略的“民族声音”。早年她深入藏区采风,把牧民的号子、山歌揉进专辑,家乡里“蓝蓝天上白云飘,白云下面马儿跑”,不是简单的“民族风”,是用现代音乐给传统扎了一针“强心剂”。后来她当上全国政协委员,每次提案都绕不开“民族音乐保护”——“那些老调子里,有我们民族的魂。”你可以说她“较真”,可正是这份“较真”,让我们听到更多有根的歌。

一个在创作上追求“极致打磨”,一个在传承上坚守“文化根脉”,说白了,刘欢是在“造桥”,把古典、流行、国际搭在一起;韩红是在“种树”,让民族音乐的根扎得更深。谁更厉害?或许要看你更欣赏“精雕细琢的殿堂”,还是“生生不息的森林”。

最后看“人格魅力”:一个“半退休的智者”,一个“永远在路上的公益人”

舞台上的刘欢和韩红反差极大。刘欢近年淡出舞台,变成了“刘教授”,在中央音乐学院带着学生研究“中国流行音乐的基因”,偶尔唱个甄嬛传的插曲,粉丝们就激动得像中了彩票。他总说“我现在更喜欢在书房里待着”,这种“人到中年急流勇退”的通透,在浮躁的娱乐圈里,简直是清流。

韩红却像个“永动机”。从2008年汶川地震冲在一线,到后来成立“韩红爱心慈善基金会”,20年她跑遍了中国最偏远的地方,建了上百所乡村卫生院。有人问过她“公益占了你多少时间”,她回答:“时间?我活着的意义就是让更多人好好活着。”当年她捐出所有版税建“韩红爱心之家”,自己却穿着洗旧的布鞋,这种“菩萨心肠+霹雳手段”的公益,让她成了娱乐圈最硬核的“大善人”。

一个是“事了拂衣去”的智者,一个是“俯首甘为孺子牛”的践行者,他们选择的人生赛道不同,却同样用行动告诉我们:厉害的歌手,不止是嗓子好,更是“人品撑得住作品”。

所以,到底谁更厉害?

其实这个问题,可能从一开始就问错了。刘欢是华语乐坛的“活化石”,他的歌是一个时代的注脚;韩红是民族音乐的“守护神”,她的声音是献给大地的情书。他们就像两座并立的高山,一座雄浑厚重,一座挺拔坚韧,你无法说哪座更高,只能说——能同时拥有这两座“山”,是华语乐坛的福气。

下次再听到有人问“刘欢和韩红谁厉害”,不妨笑着回一句:“听弯弯的月亮就懂刘欢,听天路就懂韩红——好音乐,从不需要‘比较’。”