要说内地歌坛的“活化石”,刘欢和那英的名字绝对排在前头。这两位如今在中国好声音的导师台上侃侃而谈,一开口就是“华语乐坛天花板”级别的存在,但很少有人仔细算过——他们到底是从什么时候走进大众视野的?在那个流行音乐刚刚苏醒的年代,他们的“出道”究竟意味着什么?

先说刘欢。很多人对他最早的印象是1990年北京亚运会上的亚洲雄风,觉得那是他“火遍全国”的开始。其实,真正的起点要更早——1985年,24岁的刘欢还在北京国际关系大学读书,就已经在央视的旋转舞台节目里露了脸。那时候的内地流行乐,还带着计划时代的影子,歌手多是“文工团体制内”的身份,但刘欢不一样,他凭着一副好嗓子,把西方流行唱法和民族音乐糅在一起,愣是在高校圈里成了“传奇”。1987年,他为电视剧便衣警察唱的少年壮志不言愁,磁带卖出了上百万盘,要知道,那会儿连“正版”概念都还没普及,这简直是现象级的爆款。你发现没有?80年代末,当很多人还在听邓丽君的翻唱带时,刘欢已经用“原创+个性”撕开了一条口子。

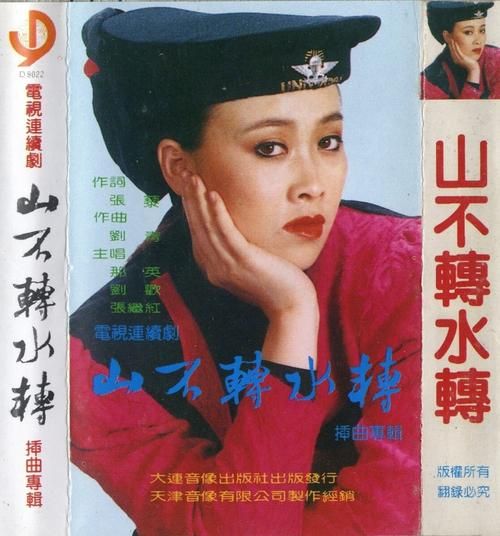

再来看那英。她的“出道时间”可能更让人意外——1988年,19岁的那英就发行了个人首张专辑山不转水转。别看这张专辑封面还是满满的“80年代画风”,里面的曲风却相当超前,主打歌山不转水转带着浓烈的东北味儿,又融合了当时刚刚兴起的“都市流行风”,一下子就让这个高个子的东北姑娘被记住了。更早的时候,1984年,15岁的那英就加入了沈阳歌舞团,跟着全国巡演,唱的却不是传统民歌,而是当时国内少有的“摇滚+流行”混合曲目。那时候的女歌手,要么是“甜歌路线”(比如李谷一早期的风格),要么是“民谣路线”,那英凭着一副略带沙哑的“铁嗓”,硬是杀出了一条与众不同的路,你说,这算不算“出道早”?

可能有年轻粉丝要问:“早又怎样?乐坛前辈多了去了啊!”但问题在于,刘欢和那英的“早”,不是单纯“出道时间早”,而是“在流行乐最懵懂的时候,他们最早扛起了‘原创’和‘个性’的大旗”。80年代末到90年代初,内地乐坛刚从“港台歌曲轰炸”中缓过劲来,急需真正属于自己的声音。刘欢用千万次的问告诉大家“中文歌也能唱出史诗感”,那英用山不转水转证明了“方言也能流行成经典”——他们不是被动地“等红”,而是主动地“定义什么是红”。

现在回头看,刘欢1985年开始活跃,那英1988年发专辑,比很多后来被称为“90年代天王天后”的歌手(比如1994年出道的张学友、1996年走红的王菲)早了将近十年。那时候的他们,没有社交媒体炒作,没有综艺曝光,就靠着一首首能传遍大街小巷的歌,成了几代人的“青春BGM”。所以再问一遍:刘欢和那英,出道真的很早吗?不是“早”,是“早到他们亲手给后来的乐坛铺了条路”。