你有没有过这样的时刻?深夜刷手机,偶然点开一段几年前的综艺片段,前奏一起,眼泪毫无预兆地掉下来。对我而言,那段“封神”现场,就是刘欢和费玉清合唱往后余生的时刻——两个殿堂级歌手,两种截然不同的声线,一首本该是小情小调的民谣,愣是被他们唱成了时光里最厚重也最温柔的注脚。

从“天神嗓音”到“小哥”: 两种巅峰的意外碰撞

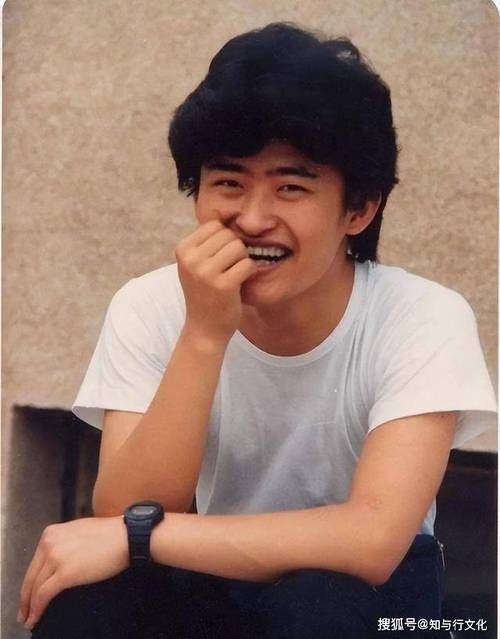

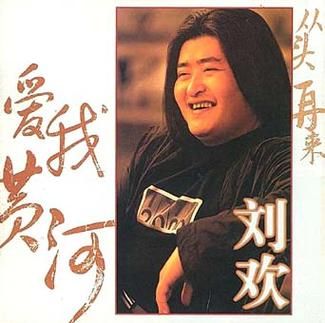

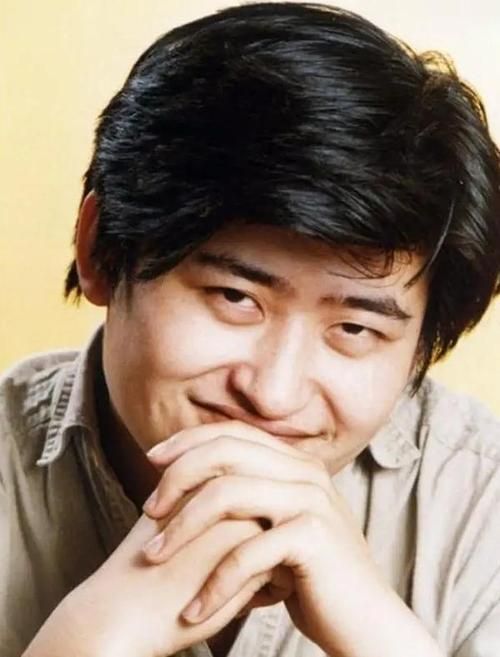

提到刘欢,人们想到的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里穿越时光的深情。他的声音像陈年的老酒,低音区厚重如大地,高音区通透似云霄,自带一种“人歌合一”的权威感,仿佛任何歌到他手里,都能被赋予史诗般的质感。

而费玉清,是华语乐坛永远的“小哥”。他的嗓子像山涧清泉,吐字如珠落玉盘,唱情歌时总带着一丝若有若无的忧愁,转音处又藏着恰到好处的俏皮。从一剪梅到千里之外”,他用四十多年的时间,把“清亮”二字刻进了华语歌坛的DNA里。

这样两位歌手,按理说应该是“两条永不相交的平行线”——一个如高山巍峨,一个似流水婉约。可偏偏在某次音乐综艺的舞台上,他们站在了同一支话筒前,选了一首当时正火、却被不少歌手唱得“甜腻发齁”的往后余生。

钢琴一起,全场寂静: 当“岁月”落进歌词里

现在回头看那段现场,最动人的不是开场的惊艳,而是细节里的“克制”。钢琴前奏响起时,刘欢微微闭着眼,手指在膝盖上轻轻打着节拍,像是在酝酿一场穿越时光的对话;费玉清则整理了一下衣领,嘴角带着标志性的温柔笑意,眼神里藏着一丝期待——两个经验丰富的歌手,心里都清楚:这首歌,不能“飙”,只能“揉”。

第一段主歌,是费玉清先开的口。“我向神明借了五百年”,他的声音像薄雾里的晨光,清亮却不刺眼,每个字都带着岁月沉淀的颗粒感,把“借五百年”的执着唱得举重若轻。刘欢在后面轻轻和了一声“只为与你厮守”,低音区像温厚的毯子,瞬间把费玉清的“清亮”包裹进去,不抢戏,却让整个句子的厚重感直接拉满。

到副歌“往后余生,风雪是你,平淡是你”时,两人开始了精妙的声线交织。费玉清负责“扬”,把“你”字拖得绵长,带着一点点撒娇般的依赖;刘欢负责“沉”,把“余生”两个字唱得像磐石,让“平淡是你”有了“风雨同舟”的分量。我至今记得镜头扫过观众席,有白发老人跟着轻轻哼唱,眼眶泛红;也有年轻情侣手牵着手,嘴角不自觉上扬——这首歌里,藏着所有人的爱情期待,也藏着时光给我们的温柔答案。

为何“开口跪”?因为唱出了“普通人的英雄主义”

很多人说,刘欢和费玉清的版本,比原唱更“戳心”。其实原因很简单:他们唱的不是“爱情”,是“岁月”。

刘欢的醇厚,是时光沉淀后的笃定。他唱“平淡是你”,不是没有波澜的将就,而是历尽千帆后,“千万人中遇见你,从此万事皆不如你”的坦然。费玉清的清亮,是岁月打磨后的温柔。他唱“风雪是你”,不是刻意煽情,而是“就算人生有再多风雨,有你在,便无所畏惧”的坚定。

更重要的是,两个殿堂级歌手没有“端着”。没有炫技,没有飙高音,甚至没有多余的修饰。就像两位老友坐在你家客厅的沙发上,用最舒服的嗓音,讲着一个关于“一辈子”的故事。这种“去表演化”的真实,反而让歌曲有了直抵人心的力量——毕竟,普通人的爱情,哪有那么多轰轰烈烈?不过是“三餐四季,陪你一起,慢慢老去”罢了。

十年过去,为什么我们还在循环这首现场?

如今距离那个综艺现场已经过去十年,往后余生也成了短视频平台里的“BGM常客”。但每次翻翻评论,总有网友说:“还是刘欢+费玉清的版本最耐听,听不腻。”

为什么?因为经典从来不是“一蹴而就”的惊艳,而是“经得起反复推敲”的真诚。刘欢的“稳”,费玉清“巧”,两人像太极里的阴阳两极,看似对立,实则互补。他们的合唱,不是1+1=2的简单叠加,而是两种人生智慧的碰撞——“中年人的浪漫,是把平淡唱出诗意的力量”。

或许,多年以后我们还会记得:某个夜晚,两个头发花白的老男人,用声音告诉我们:往后余生,最好的爱情,是陪你把思念慢慢熬成习惯,把平淡日子唱成最美的情歌。

而这样的经典,又怎能被时光遗忘?