在流量翻涌的娱乐圈里,总有些名字像陈年的酒,初闻或许不算惊艳,但时间越久,越能咂摸出醇厚的滋味。刘欢算一个,董明珠算一个——等等,董明珠不是商界的“铁娘子”吗?怎么和歌手刘欢扯到一起了?你还别说,这俩看似八竿子打不着的人,偏偏在“做事”这件事上,藏着惊人的相似。

歌声里的“死磕”:刘欢的“不完美,不撒手”

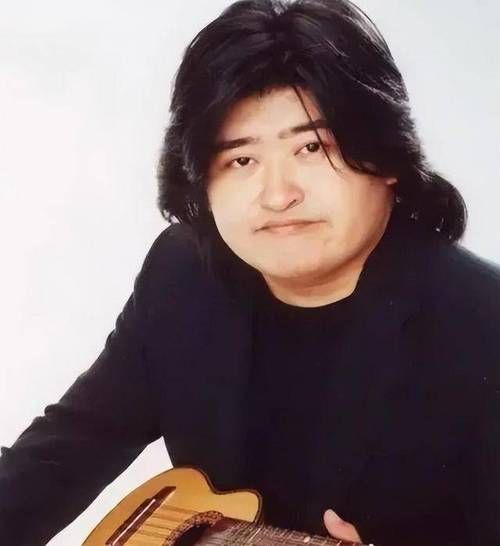

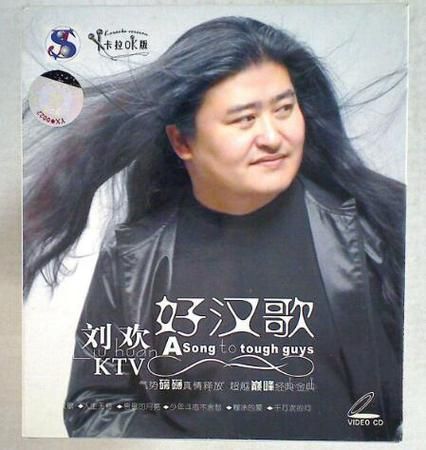

提起刘欢,很多人脑子里第一个冒出来的是好汉歌“大河向东流啊”的豪迈,或是弯弯的月亮里那份温柔的乡土情。但少有人知道,那些我们耳熟能详的旋律背后,藏着他对音乐近乎“偏执”的较真。

有一年,刘欢录制千万次的问,为了那句“在不必扬鞭自奋蹄”的节奏,他和编曲磨了整整三天。原版节奏偏快,刘欢觉得“劲儿不对”,少了份游子归乡的挣扎感。于是他一遍遍改,从鼓点镲片到弦乐编排,甚至自己跑到北京胡同里找老艺人吹笛子,就为那股子“炊烟袅袅的人间气”。后来有人问他:“一首歌至于吗?”他摆摆手,眼睛发亮:“音乐是活的,差一个音符,味道就散了。”

这种“死磕”不光在录音棚里。2018年,刘欢参加歌手,为了唱好从前慢,他提前三个月开始练书法——不是为了炫技,而是想通过握笔的力道,理解“一生只够爱一人”的缓慢与郑重。表演那天,他穿着布衣,字正腔圆地念着木心先生的诗,台下观众有人抹泪,说他“不是在唱歌,是在讲人生”。

可就是这么个“较真”的人,平时却比谁都“随和”。有次综艺节目里,年轻歌手跑调忘词,台下一片尴尬,他却笑着拍拍对方的肩:“没事,我年轻时也曾在台上唱着唱着忘了词,假装扶话筒偷偷看歌词卡。”你看,真正的专业,从来不是端着架子挑错,而是把自己摔碎在作品里,再笑着拉新人一把。

商海中的“轴”:董明珠的“一步不让,一分不赚”

如果说刘欢的“执拗”藏在旋律里,那董明珠的“较真”就刻在格力的每一颗螺丝钉上。这位被称作“铁娘子”的企业家,江湖上流传着太多关于她“轴”的故事:为了追回一笔欠款,她一个人坐硬座火车跑到安徽,对方派了两个壮汉“招待”,她梗着脖子说:“钱是企业的命,今天要不回来,我就在这儿等。”最后钱真追回来了,对方感叹:“这女的,比爷们儿还爷们儿。”

但对董明珠来说,“较真”从不是为了显示威风,而是对“中国造”的信仰。早年格力做空调,核心压缩机依赖进口,日本厂商坐地起价,她拍着桌子说:“我们自己造!”多少人劝她“别折腾,进口的又快又好”,她反驳:“脖子卡在别人手里,睡得着觉?”于是带着团队扎进实验室,熬了三年,硬是造出和日本不相上下的压缩机,到现在格力空调的国产化率超过90%。

更绝的是她对产品细节的“吹毛求疵”。有次发现空调外壳有0.2毫米的划痕,她当场让生产线停工,召集所有人开会:“用户买了空调,看到的是整体,不是0.2毫米,但0.2毫米背后,是我们对‘好’的定义。”有人说“差不多就行”,她火了:“‘差不多’是中国制造业的病,得治!”

就是这么“轴”的一个人,面对工人却暖得像团火。疫情期间格力口罩机缺人手,她亲自上阵和工人一起组装手;员工子女上学困难,她协调资源解决;连保洁阿姨过生日,她都能记住,并准备蛋糕和礼物。你看,真正的严格,从不是对下属苛责,而是把“做好产品、带好团队”当成了自己的命。

跨界的“共鸣”:把“一件事”做到骨子里的傻人

说回最初的问题:刘欢和董明珠,为何总能让人记住?因为他们身上有种共同的“傻气”——不追风口,不炒人设,就认准一件事,死磕到底。

刘欢火了三十多年,没接过综艺常驻,没发过“神曲”,每年就开几场演唱会,剩下的时间要么在写歌,要么在教书带学生。有人说他“不识时务”,他笑着回应:“唱歌是我喜欢的事,不是赚钱的工具,急什么?”董明珠执掌格力二十多年,拒绝资本收购,不搞房地产副业,就死磕空调和高端制造。有人骂她“守旧”,她说:“做好空调,让每个家庭用得放心,这就是我的初心。”

在这个“聪明人”太多的时代,他们反而像一股清流:不焦虑、不内卷,只在自己的领域里慢慢磨。刘欢磨出了几十首经典,董明珠磨出了一个世界500强企业。他们教会我们的不是“如何快速成功”,而是“如何把一件事做成艺术”——毕竟,能穿越时间的东西,从来不是流量的泡沫,而是“傻乎乎”的坚持。

所以下次再听到刘欢的歌,或是看到董明珠的新闻,不妨多想一层:这世上哪有什么“天生厉害”的人?不过是把“喜欢”和“责任”扛在肩上,一步一个脚印走出来的“执拗”之人罢了。而这份“执拗”,恰恰是浮躁时代里,最珍贵的东西。