提到华语乐坛的“大哥级”人物,刘欢和王力宏的名字总会跳进很多人的脑海。一个像扎根岩缝的老松,声音里裹着岁月的分量;一个像浴火淬火的凤凰,旋律里透着创新的锐气。这两位看似路线迥异的天王,居然有过多次合唱,而其中一首歌,不仅让现场观众沸腾了十几年,至今还能在短视频平台掀起弹幕海啸——究竟是什么曲子,能让他们放下“天王光环”,把嗓子交给对方,也让听众记住“合唱比独唱更惊艳”的滋味?

从殿堂偶像到流行标杆:两人的“合唱缘分”早有伏笔

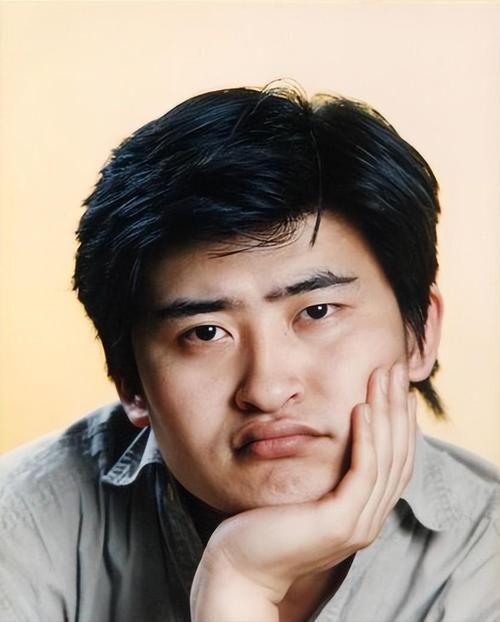

很多人第一次知道刘欢和王力宏能合唱,可能是2008年北京奥运会的相关活动。但其实早在更早的晚会后台,两人就因为对音乐的较劲而有了交集。刘欢曾在一档节目中开玩笑:“王力宏那会儿总说想试试我那种‘憋着劲儿唱’的感觉,我就说‘有本事咱俩整一首,看看你能憋几拍’。”结果这“较劲”没变成隔阂,反而成了合作的引子。

真正让两人“同框”的名场面,是2008年奥运会期间的为明天。这首歌由刘欢担纲制作人,王力宏参与作曲,两人对唱时,一个用胸腔共鸣的低音铺底,像巨轮压过海面;一个用头腔共鸣的高音攀升,像海鸥冲破云层。有乐评人说:“刘欢的声音是‘根基’,王力宏是‘枝叶’,根基稳了,枝叶才能长得那么张扬。”现场直播时,镜头扫过观众席,连坐在后排的外国记者都跟着打拍子,估计他们听不懂词,但能听出“这是两个超级嗓子在较劲,却又不抢戏”。

一首歌藏了两位音乐人的“江湖”:嗓音的碰撞不如说理念的共鸣

要说最让乐迷津津乐道的,还是他们合唱的爱因为在心中。这首歌本是王力宏为慈善活动写的旋律,后来刘欢听Demo时,直接拨了电话:“这歌得我来唱,但得有个伴儿,你那个‘转音’太跳脱,我得给你兜底。”录音室里,两人磨合了整整三天:刘欢觉得副歌太高亢,容易“炸嗓子”,王力宏就改成先以轻声念白铺垫;王力宏觉得主歌太沉闷,刘欢就加了点京剧的“小拐弯”当点缀。

成品出来后,网上有人说“刘欢带着王力宏‘端着’了”,更多人却反问:“你没发现吗?刘欢松下来了,王力宏收住了——这才是真正的‘融合’啊。”确实,这首歌里,刘欢没了好汉歌的粗犷,多了份温柔;王力宏也没了唯一的飙高音,添了几丝沉稳。就像两个武林高手过招,不用刀光剑影,光气息的流转就能看出功力。难怪有老乐迷留言:“当年听CD觉得两人‘合不来’,后来现场听了才发现,他们的声音‘贴’得像天生一对。”

为什么十几年过去,他们的合唱依然能“破圈”?

如今翻看当时的视频,弹幕里总飘着一句:“现在的合唱怎么没这么有劲儿了?”其实答案很简单:刘欢和王力宏的合唱,从来不是“拼技巧”,而是“拼真心”。刘欢唱的歌里有他对华语乐坛的敬畏,王力宏的旋律里有他对创新的执着——当他们站在同一个舞台上,最打动人的不是“谁的声音更好听”,而是“他们都在为华语音乐的明天使劲儿”。

就像那首为明天里唱的“推开夜的心愿,点燃梦的光点”,刘欢的“沉稳”是夜里的灯塔,王力宏的“明亮”是梦里的火花。这或许就是合唱的真谛:不用争谁主谁次,把彼此的优点揉成一团,才能让听众记住“原来声音可以这么有力量”。

下次再刷到他们的合唱视频,不妨停下来听听:那不是两个天王的“炫技秀”,而是一个时代对华语音乐最好的注解——既有仰望星空的勇气,也有脚踏实地的底气。