你敢信吗?一首30多年前的“运动会标配”,愣是成了跨越两代人的“时光机”——1990年北京亚运会开幕式上,当刘欢和韦唯并肩站在舞台上,随着“我们亚洲,山是高昂的头”的旋律响起,电视机前的多少人跟着哼起来,连手里攥着的冰棍都忘了咬?但你知道吗?这首歌从创作到爆红,背后藏着许多你不知道的“反套路”故事,甚至有人调侃它“借壳上市”,可为什么今天听来,它依然能让人眼眶发热?

01 从“申奥主题曲”到“亚洲雄风”:一场“意外”的诞生

1988年,北京刚申奥失利,整个体育界都在憋着一股劲儿——1990年亚运会,必须让世界看到中国的大国气象!当时组委会找到著名作曲家徐沛东,交给他一个“硬任务”:写一首能代表亚洲精神的主题曲。可徐沛东犯了难:“‘亚洲’这么大,从哪个角度写?写文化太深,写运动又怕空。”

转机出现在一次研讨会上,有人说:“不如用‘雄风’?既有力量感,又能体现亚洲崛起的气势。”徐沛东眼睛一亮:雄风,既要有山的巍峨,也要有海的澎湃,还得有人文的温度。他把歌词初稿拿给词作家张藜,张藜改了十几版,最后敲定的“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流”,直接把地理特征和民族精神拧成了麻绳——你看,没有空喊“团结”,却用“山”“河”“土地”“天空”这些亚洲人共有的符号,让人一听就“对味儿”。

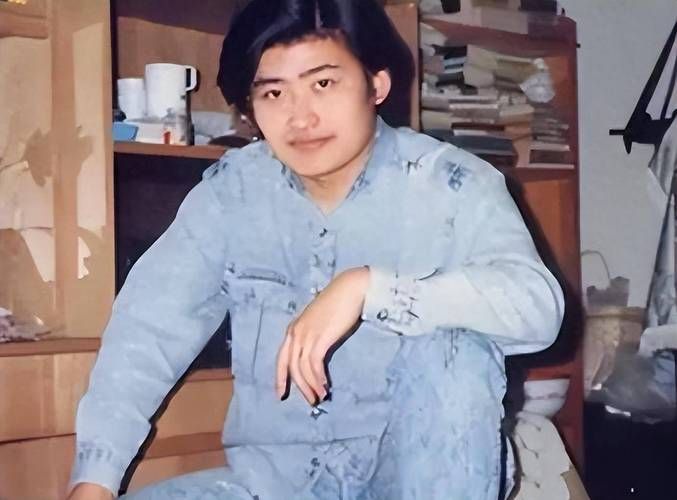

但光有歌词还不行,选谁唱成了难题?组委会最初想找当时正当红的毛阿敏,可她档期太紧;又考虑用“双子星”组合,可一男一女的搭配,当时还没人试过。直到徐沛东想到刘欢和韦唯:刘欢那时刚因少年壮志不言愁走红,声音浑厚如钟,有“中国帕瓦罗蒂”之称;韦唯则在1988年春晚唱出了爱的奉献,温柔中带着力量,两人嗓音“一刚一柔”,正好能撑起“雄风”的层次。

02 录音棚里的“小插曲”:刘欢的“小情绪”和韦唯的“大心脏”

1990年4月,录音棚里,刘欢和韦唯第一次合这首歌。刘欢看着乐谱,突然皱起了眉头:“徐老师,这副歌部分,是不是太‘直’了?亚洲雄风,不该是吼出来的,得有‘藏在心里的火’。”徐沛东说:“那你试试,加个渐强,让情绪慢慢起来。”刘欢清了清嗓子,从“我们亚洲”开始,声音像山泉一样慢慢汇聚,到“山是高昂的头”时,突然拔高,像穿透云层的光,旁边录音的工程师都忘了鼓掌。

轮到韦唯唱第二段“我们亚洲,树都擞擞的”,她却有点犹豫:“我怕自己唱不够‘大气’。”刘欢拍拍她肩膀:“别想‘大气’,就当是对家乡的喊话,咱东北人说的‘敞亮’,就是你唱这个味儿的。”韦唯笑了,她想起小时候在广西老家对着群山唱歌的样子,那一刻,声音里有了泥土的味道。有工作人员后来回忆:“那天录到凌晨三点,两人嗓子都哑了,却在休息室里抢着吃西瓜,说‘这首歌得让咱们亚洲人听了,腰杆都挺直’。”

03 “换装争议”与“爆红密码”:为什么它能成为“时代BGM”?

亚洲雄风发行后,火遍大江南北,连小学生都能哼两句。但也有人质疑:“这歌词‘山啊河啊’的,是不是太‘泛’了?是不是把‘中国雄风’包装成了‘亚洲雄风’?”其实,这是当时中国外交策略的微妙体现——1990年亚运会,中国想通过体育展示“与邻为善”的大国形象,所以歌词刻意避开了“中国”,强调“亚洲共有”。就像徐沛东后来说的:“雄风不是哪个国家的专利,是亚洲人一起‘吹’出来的风。”

更绝的是旋律,前奏一响,就有种“雄赳赳气昂昂”的感觉,但又不会太生硬。为什么?因为徐沛东在编曲时加入了亚洲传统乐器的元素:开头用琵琶轮指模仿“山的高昂”,中间用竹笛吹出“河的流动”,既有中国味,又能让亚洲各国听众产生共鸣。当时,日本、韩国的媒体都报道:“这首歌把亚洲的音乐融合得像一杯浓茶,苦涩回甘里全是力量。”

30年后再听:雄风未息,青春不老

如今,刘欢成了“综艺老司机”,韦唯带着孩子定居国外,可亚洲雄风依然在运动会上、短视频里频繁出现。去年杭州亚运会开幕式,一群00后穿着汉服合唱这首歌,弹幕里全是:“爷青回!原来我妈当年谈恋爱时听的歌,我还在听”“这旋律刻在DNA里了,一响就起鸡皮疙瘩”。

为什么它能火30年?有人说是因为“经典永流传”,可真正的原因,是它藏了一代人的青春。1990年,看亚运会的孩子如今已是中年人,他们记得1990年亚运会时,爸爸举着黑白电视机欢呼的样子;记得2008年奥运会时,用这首歌给女儿当儿歌的样子;记得2022年冬奥会时,跟着孙子哼“我们亚洲”的样子。刘欢曾在采访中说:“唱歌时,我没想过要‘火’,只想着让听众听完后,能挺起胸膛说‘我是亚洲人’,这就够了。”

是啊,真正的“雄风”,从来不是喊出来的口号,是刻在骨子里的骄傲,是藏在歌里的青春。下次再听到“我们亚洲,山是高昂的头”,不妨停下来,问问自己:你的“雄风”,还在吗?