说起来,娱乐圈里的师徒关系,总容易让人想到“捧红”“提携”这些带着点功利味的词。但刘欢和尚雯婕,偏偏把“师徒”二字过成了另一种模样——没有刻意的炒作,没有尴尬的“报恩”,只有音乐里心照不宣的共鸣,和彼此成就的松弛感。

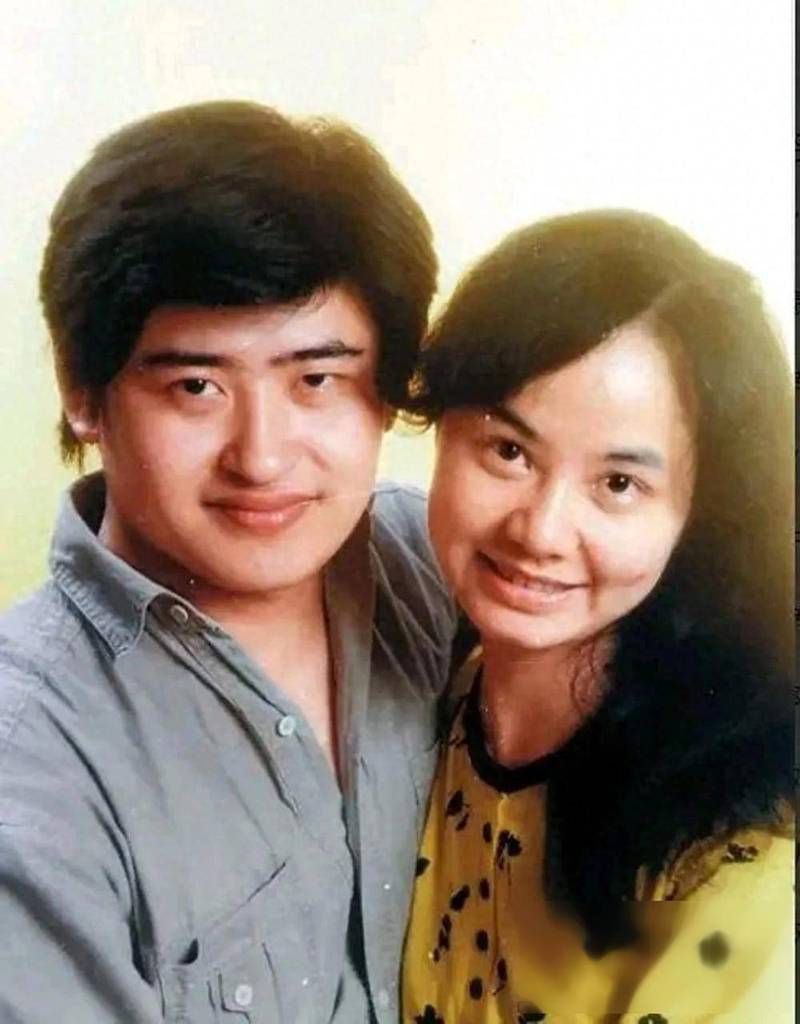

时间拨回到2006年。那时候的尚雯婕,刚拿到我型我秀冠军,顶着“中性”“先锋”的标签,站上快乐女声的舞台时,其实争议不小。有人夸她“敢闯”,也有人骂她“怪异”。就在那年的名声大震舞台上,她和刘欢第一次有了交集——合唱弯弯的月亮。后台休息时,刘欢看着这个扎着短辫、眼神倔强的女孩,忽然说:“你这孩子,脑子里装的东西跟别人不一样。”

这句话后来成了两人关系的“钥匙”。刘欢是公认的音乐“活字典”,从古典到电子,从民谣到摇滚,他总能一针见血地点出音乐里的精髓;尚雯婕则像块海绵,对新鲜音乐有着近乎偏执的热爱,早期电音风格的快乐崇拜Pink Revolution,敢在当时的市场里“铤而走险”。但刘欢从没让她“按规矩来”,反而总在说:“你想怎么玩就怎么玩,音乐最重要的是‘自己的声音’。”

后来尚雯婕转型当导师,在中国好歌曲里遇到一个执着于“实验音乐”的选手,其他导师都直摇头,说她“太小众,没市场”。她忽然想起2009年自己发第一张电子专辑时,刘欢在后台拍着她的肩膀说:“别管别人怎么说,音乐这条路,走自己的路才有意思。” 那天她力排众议留下了那个选手,后来那首歌在音乐平台拿下了百万播放——她忽然懂了,当年刘欢对她的“放任”,不是不管,是信她。

真正让人动容的,是那些没在镜头前的事。2018年尚雯婕在演唱会上突然失声,后台急得掉眼泪,刘欢连夜从北京飞过去,带着她去见自己的声乐老师,没说什么“大道理”,只是陪着她一遍遍练气息,临走时塞给她一张纸,上面写着:“嗓子坏了可以养,但心里的音乐别丢了。” 还有一次,尚雯婕做音乐做得太拼,累到住院,刘欢去探望时,带了她小时候最爱吃的稻香村,坐下来就跟她聊:“我当年做专辑,也这样过,后来发现,音乐是修行,不是拼命。”

有人说“师傅领进门,修行在个人”,但刘欢和尚雯婕偏要把“修行”变成“同行”。他会在尚雯婕搞电子音乐时,推给她一摞上世纪80年代的电子乐专辑;她也会在他研究世界音乐时,分享自己刚接触的非洲鼓节奏。前两年尚雯婕做沉浸式音乐剧,刘欢不仅去看,还私下里给她提建议:“灯光和音乐的配合,得让观众‘掉进’你的故事里,不是‘看’你的故事。”

现在的娱乐圈,太多“塑料师徒情”——台上勾肩搭背,台下老死不相往来。但刘欢和尚雯婕,会在跨年晚后台遇见,只是笑着点点头,说一句“你那首歌的编曲有意思”;会在微博里互相转发作品,配文简单,却透着“我懂你”的默契。有记者问过尚雯婕:“刘欢老师对你来说,更像师傅还是朋友?”她想了想,笑着说:“他是那个,在我狂得找不着北时敲我一下,在我怀疑人生时拍我一下的人——既是师傅,也是‘音乐里的家人’。”

说到底,娱乐圈的关系那么多,但像刘欢和尚雯婕这样,把师徒情过成“音乐知己”的,真的太少了。没有利用,没有算计,只有“因为我懂你的热爱,所以想为你撑把伞”的真心。或许这就是他们关系的最大魅力:不是“谁成就了谁”,而是“我们,都在成为更好的音乐人”。

所以下次再看到他们同框,别急着问“是不是师徒”——你看,他们连对视时眼里的光,都像是写着:“谢谢你,听懂了我的音乐。”