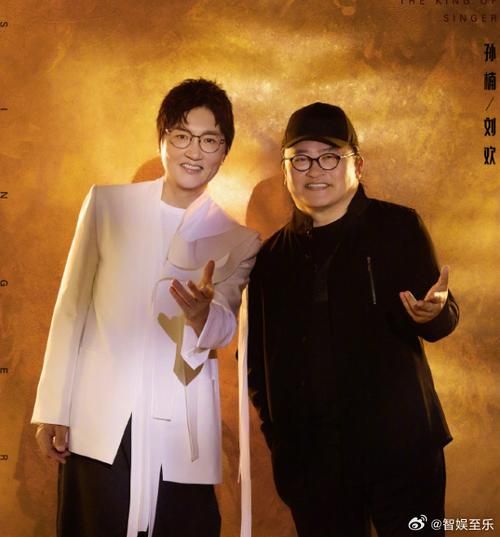

提起华语乐坛的顶级男声,绕不开刘欢和孙楠这两个名字。一个像醇厚的陈年佳酿,越品越有韵味;一个像出鞘的利刃,开口便能震撼全场。十年前,我是歌手的舞台上,两人首次正面交锋,让无数观众直呼“耳朵怀孕”;十年后,依旧有人争论:论唱功,到底谁更胜一筹?其实,“厉害”二字从不是非黑即白的标签。今天咱不搞数据堆砌,就聊聊他们各自怎么把歌唱进了人的心坎里。

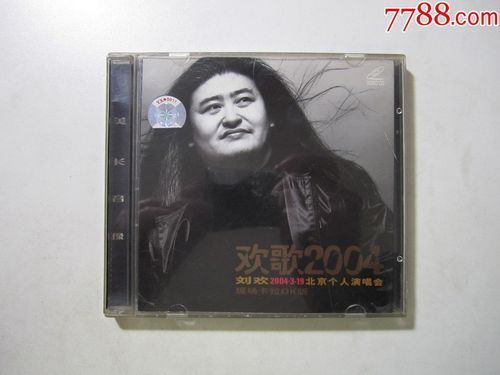

刘欢:华语乐坛的“活教材”,唱功里的“大学问”

要说刘欢的厉害,首先得提他的“稳”。上世纪90年代,千万次的问一响,全国都知道了这号人物——那声音里没有一丝刻意炫技,却把叶童和吴倩莲那段跨越时空的无奈唱得让人心头发紧。后来唱好汉歌,高音部分像黄河水奔腾而下,既有北方汉子的粗犷,又带着文人的叙事感,你甚至能从他的歌声里听到“大河向东流”的画面感。

这种“稳”可不是天生的。圈内人都说,刘欢是“用脑子唱歌”的典范。他懂乐理,更懂歌曲背后的情绪。唱弯弯的月亮时,他会把尾音处理得像江南的细雨,轻轻落在听众心上;唱从头再来时,又把中年男人的韧劲揉进每个字节,不像嘶吼,却比嘶吼更有力量。记得有次采访,他说“唱歌不是为了炫技,是为了把故事讲清楚”,这话乍听平常,可多少人为了飙高音丢了歌词?他能在技术流和情感流之间找到完美平衡,这才是真正的“人歌合一”。

更重要的是,刘欢的“厉害”在“传道”。从好声音当导师起,他从不藏着掖着,学员唱跑调,他会说“音准是骨架,感情是血肉”;有人飙高音用力过猛,他会示范“好的高音是飘上去的,不是吼上去的”。这些话被反复剪辑成短视频,多少学唱歌的人反复琢磨。他不是在教技巧,是在教“如何敬畏音乐”。这种对行业的推动,比单个人的奖项更“厉害”。

孙楠:现场的“炸场王”,高音里的“天花板”

如果说刘欢是“温润如玉”,那孙楠就是“锋芒毕露”。他的厉害,在能把现场变成“演唱会版动物世界”——开口就是咆哮,闭口就是余震。2008年北京奥运会主题曲我和你,他和莎拉·布莱曼合唱时,那段高音像一道光刺破夜空,全世界都记住了这“中国嗓”。

孙楠的高音,是天生的“武器”。他的声带天赋绝了,普通人唱到换声区就破音,他能像坐电梯一样轻松冲上C5,而且稳得像焊住了。当年在我是歌手唱拯救,从低声的诉说一句高过一句,到最后“拯救——”那个长音,把现场观众都听得起了一身鸡皮疙瘩。韩红曾评价“孙楠的高音是老天爷赏饭吃”,可光有天分哪够?他练声时能对着墙吼两小时,为了保护嗓子,连火锅都不敢多吃。这种“拼命三郎”的劲儿,让他的现场从来不会“糊”——无论音响多差,他一开口,全场都知道“孙楠来了”。

不止于高音,孙楠的厉害还在于“变”。你听不见不散,他是温柔的暖男;红旗飘飘里,他又成了热血的爱国青年;燃烧里,他又能把摇滚的张力拉满。很多人说他“飙高音靠吼”,可细听他的歌,每个转音、每个气口都带着设计感,不是无脑的“用力”,是把情绪揉进技术里。这种“能刚能柔”的本事,才是顶级唱功的证明。

他们的“厉害”,从来不是“谁更好”,而是“不可替代”

其实,刘欢和孙楠的较量,从来不是“你死我活”。刘欢像一座行走的音乐图书馆,他的歌里藏着半部华语乐史;孙楠像一把锋利的手术刀,能在最短时间内剖开听众的情绪内核。一个让你“静下来听”,一个让你“站起来吼”。

有人喜欢刘欢的“润物细无声”,说“听他的歌像读一本好书”;有人偏爱孙楠的“直击人心”,说“他的声音能把我从低谷拉出来”。这两种喜欢,没有对错,只有共鸣。就像咱们吃饭,有人爱浓油赤酱,有人爱清蒸原味,都是好味道,非要争个高低,反而没意思了。

说到底,华语乐坛需要刘欢这样“传道授业”的大家,也需要孙楠这样“炸翻现场”的王者。他们的“厉害”,不在于把对方比下去,而在于彼此成就,让华语音乐的天空多了两抹不同颜色的亮色。

那么回到开头的问题:刘欢和孙楠,到底谁更厉害?或许答案就在你的歌单里——深夜emo时循环的是刘欢的从头再来,运动出汗时听的是孙楠的拯救”,谁的歌陪你度过了更多时刻,谁就是你心里的“更厉害”那个。