你还记得2012年的夏天吗?那会儿智能手机刚普及,朋友圈还在刷“拼人品”,微博话题动不动就“爆”,而北京工人体育场的一晚,被一个男人和一把嗓子,改写了很多人的“年度best live”榜单。他是刘欢,那场演唱会,后来被乐迷偷偷叫作“消失的演唱会”——没有官方高清版流传,却靠零星的观众录像和口耳相传,成了华语乐坛一个“传说”。

五十岁的“不老传说”:为什么是2012年?

2012年的刘欢,刚满50岁。对歌手来说,这个年纪要么“功成身退”巡演捞钱,要么“情怀变现”翻唱老歌,可他却偏偏选了一条最难的路:开一场“纯音乐”演唱会——没有伴舞,没有华丽服装,甚至没有多余的串场,就他一个人,一架钢琴,一支乐队,在两小时里把三十年音乐生涯压箱底的歌,唱成一场“音乐史诗”。

有人问:“刘欢不缺钱不缺名,为什么非要做这么‘冒险’的事?”其实答案藏在他自己的话里:“唱歌不是为了证明自己唱得多好,是想让歌活下来。”那两年,选秀节目正火,选手们拼技巧、拼眼泪、拼话题,却渐渐没人提“音乐本身”了。刘欢看不下去,索性用一场演唱会告诉所有人:好音乐不需要滤镜,真正的好嗓子,连岁月都是“助攻”。

两小时“沉浸式课堂”:那些年我们错过的细节

现在回头看2012年的演唱会录像,最让人惊掉下巴的不是高音——虽然他唱千万次的问时,高音C还是稳得像焊死在谱子上——而是“反差感”。

比如唱弯弯的月亮,没人能想到,这个唱了二十年的“国民金曲”,会被他拆得“七零八落”:前奏用口琴吹出月亮的“弧度”,主歌时他闭着眼轻轻晃身体,像是在给台下的观众讲故事,到了副歌突然收住声,只留钢琴伴奏,让观众自己接下一句“我的心充满惆怅”。后来有人复盘说:“刘欢不是在唱歌,是在‘拆解’音乐,让你听懂每个音符背后的情绪。”

再比如好汉歌,原版是电视剧里的豪迈劲儿,到了现场却被他唱出了“江湖味儿”。编曲加入唢呐,一开口就不是“大河向东流”的口号感,而是“好汉提着酒,站在船头看浪”的画面感。当时台下有六岁的孩子跟着打拍子,有七十岁的老人偷偷抹眼泪——原来好歌真的能“跨年龄”,就像刘欢常说的:“音乐的语言,是人心最直接的表达。”

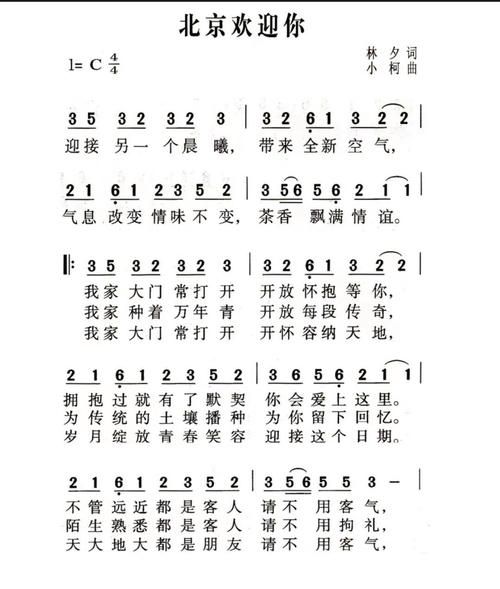

最绝的是他的“即兴改编”。唱橄榄树时,突然加了段英文歌词,说“三毛的文字该有更广阔的天地”;唱我和你时,故意把“我和你,心连心”放慢,像在问每个人“你有多久没好好和自己对话了”。这些“不在歌单上的设计”,恰恰让整场演唱会有了“呼吸感”——不是机械的表演,是一次和观众的“音乐对谈”。

十年后为什么还在“考古”?

2022年,有人在B站上传了2012年演唱会的“观众修复版”,一夜之间播放量破千万,评论区里全是“穿越了”的感慨:“2012年我还在高考,现在带孩子听这首歌,突然懂了妈妈的眼泪。”“刘欢的声音真的会‘暖’,冬天听像捧着一杯热茶。”

为什么十年过去,我们还在反复“考古”这场演唱会?或许因为它是这个时代“稀缺的样本”。当演唱会成了“秀场”,歌手忙着换装、炸灯、和粉丝互动时,刘欢用两小时证明:真正的好音乐,靠的是“真功夫”和“真感情”。他不制造话题,却成了话题;不讨好市场,却赢了市场——因为观众的眼睛是雪亮的,耳朵更骗不了人。

说到底,2012年的刘欢演唱会,哪是一场“演出”?分明是一场“音乐课”。他教会我们:好歌手不是“唱得多高”,而是“唱得多懂”;好音乐不是“多炫酷”,而是“多能打动人”。十年后的今天,当我们在短视频里刷到“三秒高音”“惊为天人”的片段时,才突然想起:原来真正的“神级现场”,从来不需要“切片”。

下次再听刘欢唱少年壮志不言愁,或许你会明白:为什么有人说,他的声音里藏着一个中国人的“音乐DNA”?