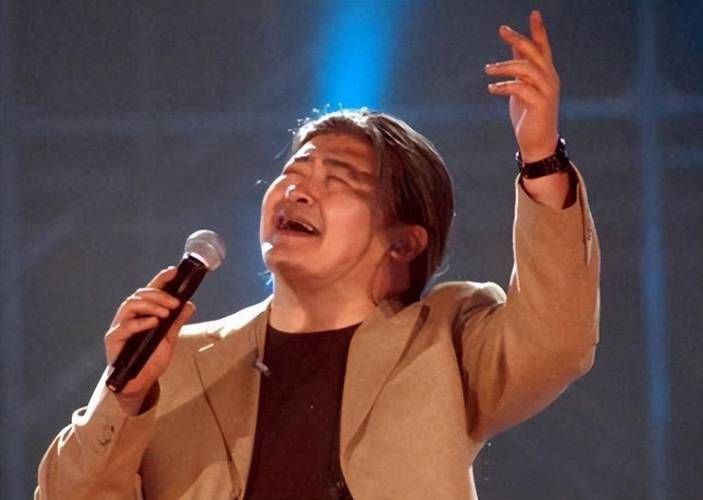

提到刘欢,大众脑海里蹦出的关键词或许是“实力派唱将”“音乐教头”,甚至是好声音里戴着黑框眼镜、温柔说“我选刘欢”的导师形象。但很少有人仔细打听过:2012年龙年春晚上,当好声音尚未开播、刘欢的导师光环还没点亮时,他其实推掉了一份当时看来“更吸睛”的工作邀约,站在央视一号演播厅的舞台上,唱了一首几乎没上过热搜、却藏满故事的歌——我要唱歌。

2012年春晚:被“限娱令”裹挟的舞台,刘欢的“逆行”

2012年的春晚,特殊得有点“拧巴”。前一年,“限娱令”刚出台,要求晚会“减少娱乐化、增加文化内涵”,于是舞台上少了些劲歌热舞,多了些“红歌串烧”“主旋律小品”。那一年,陈奕迅、那英合唱因为爱情成了爆款,李咏、哈文团队的小品今天的幸福刷屏朋友圈,而刘欢的名字,出现在了“第三篇章中国年”的节目单里——不是压轴,不是开场,甚至不是最被期待的歌手组。

很多人不解:以刘欢的地位,完全能争取到更“黄金”的时段,或者唱一首更朗朗上口的歌。但当时的他,似乎有点“反常”。刚回国不久的他,接手了浙江卫视中国好声音(后改名中国好声音)的导师邀约,那是第一次把“素人选秀”+“导师转身”的模式带到国内,整个团队都铆足了劲想在夏天“一炮而红”。按理说,刘欢该为好声音预热才对,怎么反而跑去唱了首“冷门”春晚歌?

“当时有人劝我,‘春晚太老套了,不如留着精力给新节目打call’。”刘欢后来在一次采访中提到,他笑了笑回答:“唱歌嘛,不就是个场合的事儿。”这话听着云淡风轻,其实藏着他对舞台的理解——不是所有表演都要算计“流量”和“回报”,有些歌,就该在“该唱的时候,唱给该听的人”。

我要唱歌:写给普通人的“破圈”之作

刘欢选的那首歌,叫我要唱歌。歌单出来时,不少网友皱眉:“这什么歌?没听过啊!”确实,它不是当时流行的情歌,也不是气势磅礴的颂歌,歌词简单得像个孩子的心声:“我要唱歌,唱给蓝天白云听,唱给爸爸妈妈听,唱给每一条小路、每一棵小草听……”

这首歌的作者,是作曲家徐沛东。上世纪90年代,徐沛东去基层采风,看到田埂上干活的老农、工厂里加班的工人,累了就扯开嗓子吼几句,喊的不是调子,是心里的“痛快”。他写了我要唱歌,想表达的就是“人人都有歌唱的权利,不是明星才配站在麦克风前”。刘欢第一次听到这首歌就动了心:“你说它难听吧,旋律挺朴素;你说它简单吧,可哪个普通人不想这么自在地唱几句?”

为了唱好这首歌,刘欢的“功课”做得有点“笨”。他特意要求导演组把舞台背景换成“田间小路”:一边是摇曳的麦浪,一边是蜿蜒的土路,他穿着深灰色西装站在中央,没有伴舞,只有一把吉他伴奏。开场时,他微微低头,手指无意识地在话筒上轻轻敲着节拍,像是在跟老朋友打招呼。唱到“我要唱歌,唱给每一个善良的人”时,他的声音没有刻意拔高,反而带着点沙哑的温柔,像在深夜的胡同口,跟邻居聊家常。

那个晚上,坐在电视机前的很多人,可能没记住刘欢的西装颜色,没记住乐队有几个吉他手,但有人后来在社交平台上写:“我妈听到那首歌,突然切了西瓜,说‘这歌得配着家常菜听’,然后跟着哼了半宿。”

放弃“光环”的人,其实最懂“舞台”

2012年的春晚结束后,我要唱歌没有像时间都去哪儿了那样成为“年年必播的经典”,甚至很多人过完年就忘了这首歌的名字。但奇怪的是,每隔几年,总有人翻出那个旧视频,配文写“现在听才发现,刘欢当年有多敢唱”。

敢在“娱乐至死”的春晚舞台,选一首“不讨好观众”的歌;敢在“流量为王”的年代,放弃“蹭热度”的机会,只为唱一首给普通人听的歌——刘欢的“执拗”,其实藏着一个音乐人的底线:舞台不是追名的阶梯,而是传声的筒。

后来有记者问刘欢,后悔过吗?他正了正眼镜,笑着说:“后悔什么?唱歌嘛,有人听,就够了。”就像他在我要唱歌里唱的那样:“我要唱歌,唱给每一个听见声音的心。”或许,这才是2012年春晚,刘欢留给观众最珍贵的礼物——不是技巧,不是光环,是那颗“只想好好唱歌”的真心。

当我们在怀念“有年味的春晚”时,或许不该只怀念那些小品和歌舞,更该记住那些愿意为“内容”站上舞台的人——就像2012年的刘欢,放弃了一时的光环,却用一首朴素的歌,唱出了舞台该有的温度。