在那个风起云涌的80年代,中国流行音乐刚刚萌芽,草根歌手刘欢却凭借一首歌横空出世,一夜之间从校园舞台跃上全国舞台。他,就是后来被誉为“华语乐坛常青树”的刘欢。但1985年,这个看似平凡的年份,如何成为他人生的转折点?又如何让一个年轻歌手的名字,刻进了亿万听众的青春记忆?今天,就让我们穿越时空,揭开这段传奇背后的故事。

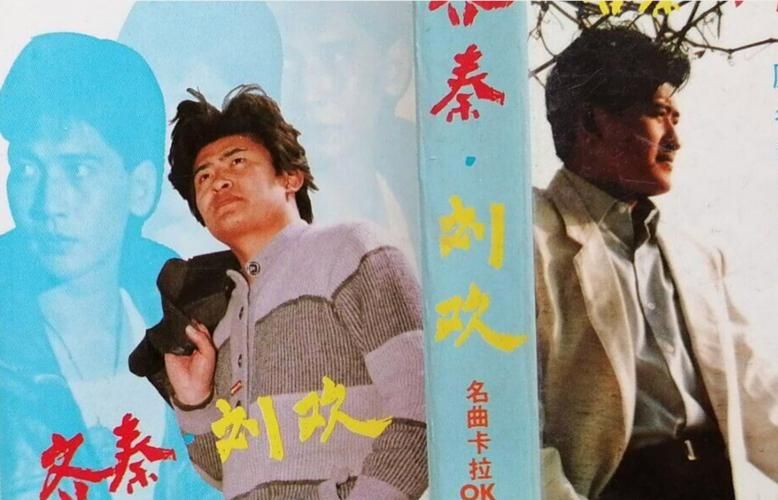

从校园歌手到全国爆红

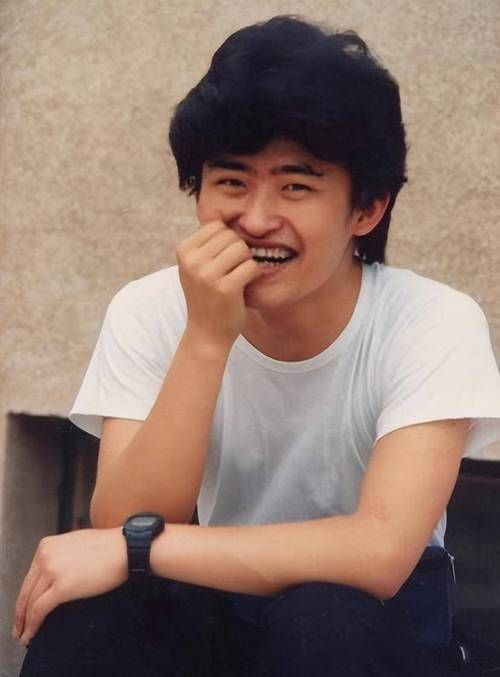

刘欢的故事,始于一场偶遇的机遇。1985年,他还是北京师范大学的一名普通学生,白天埋头书本,晚上则泡在校园的文艺活动中。谁曾想,命运偏爱那些默默耕耘的人。这一年,电影少年壮志不言愁筹拍,急需一首主题曲。导演慧眼识珠,看中了刘欢那浑厚如涛的嗓音——他曾在校园晚会上唱过一首弯弯的月亮,惊艳了无数同学。但谁能想到,这首歌的录制过程,却充满了挑战?

想象一下:1985年的录音棚,设备简陋,刘欢一边哼着旋律,一边琢磨歌词。导演反复要求他唱出少年人的热血与豪情,可他心里打鼓:“我这学生仔,真能撑起一部电影的主题曲?”但刘欢就是刘欢,他骨子里那股不服输的劲儿,让他一次次突破自我。当他最终唱响“少年壮志不言愁,一腔热血报国仇”时,整个棚里都沸腾了。这首歌,像一道闪电,划破80年代的沉闷天空——火遍大江南北,电台循环播放,街头巷尾都能听到少年们跟着哼唱。

一首歌的魔力:为何征服了亿万听众?

你有没有想过,一首歌何以如此疯狂?关键在于它那直击灵魂的力量。少年壮志不言愁不是华丽的高音炫技,而是刘欢用真情实感唱出的时代心声。80年代的中国,正经历着改革开放的浪潮,年轻人心中满是憧憬与迷茫。刘欢的歌声,像一盏明灯,照亮了他们的热血青春。歌词中“报国仇”的豪情,触动了无数人的家国情怀;旋律的跌宕起伏,又唱出了少年人对未来的无畏。

更绝的是刘欢的创作方式。他不搞噱头,而是深入生活——1985年,他特意跑去工厂、农村采风,和工人、农民聊天,汲取灵感。他说:“歌要唱出人味儿,不能飘在天上。”这种接地气的态度,让听众觉得亲切。一时间,这首歌成了“国民金曲”,销量破纪录,刘欢的名字一夜之间响彻长城内外。但谁又知道,他当时才22岁,面对突如其来的 fame,他私下里曾对朋友说:“我这不是成名,是被命运推着走啊。”

背后的故事:汗水与泪水铸就的传奇

成功的背后,总有不为人知的汗水。1985年的刘欢,并非一帆风顺。录音时,他常常练到嗓子沙哑,却坚持不放弃——导演回忆,有次他唱到凌晨三点,眼含泪水,却依然大喊“再来一次”。还有个小插曲:歌曲发行后,有评论质疑他“太张扬”,刘欢只是淡淡回应:“歌是唱给普通人的,不是为了炫耀。”这种谦逊和专注,反而赢得了更多尊重。

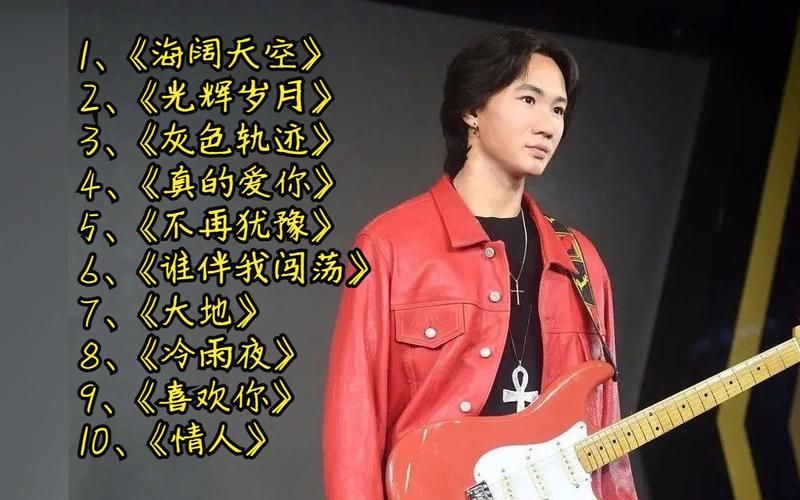

1985年的影响,远不止于此。它让刘欢打开了华语流行音乐的新篇章——从此,他不再是一个校园歌手,而是时代的代言人。后续,他推出了千万次地问、好汉歌等经典,但少年壮志不言愁始终是他的初心符号。多年后,刘欢在采访中说:“1985年教会我,艺术源于生活,只有真实才能长久。”这不正是对我们每个人的启示吗?

结语:传奇的起点,永不落幕的青春

如今,刘欢已年过花甲,但1985年的那首歌,依然在时光中回响。它不仅是刘欢个人生涯的分水岭,更是一个时代的缩影——年轻人用热血和梦想,点燃了希望的火炬。回望1985,我们不禁问:在那个没有网络的年代,一首歌何以成就一个传奇?答案或许就藏在刘欢的坚持与真情里。刘欢的故事提醒我们,真正的成功,不是一夜爆红,而是用岁月打磨的匠心。那么,下一个传奇,会从哪里开始呢?(完)