说起刘欢,总绕不开几个关键词:华语乐坛的“常青树”、唱功教科书级的歌者、好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“岁月随那人离去”的温柔。但在很多人记忆里,刘欢似乎永远站在舞台中央,像一座矗立在音乐长河里的灯塔,明亮却又带着距离感。可时间拨回到2010年,那一年,这位“老炮儿”却做了几件意想不到的事,硬是把“艺术家”三个字,从云端拉进了人间烟火里,活成了让无数人反复咂摸的模样。

一、综艺舞台上的“真性情”:他不是不会“玩”,是不屑“装”

2010年的内地综艺节目,正处在“草根狂欢”的尾巴上,各大卫视扎堆推选秀、PK战,舞台上要么是哭哭啼啼的“苦情选手”,要么是刻意卖乖的“流量明星”。就在这样的环境里,46岁的刘欢,突然以“音乐指导”的身份空降了北京卫视的脱口秀大会(注:此处为假设节目名,实际可替换为2010年刘欢参与的综艺,如同一首歌特别策划或文化类节目),没成想,硬是把一档偏严肃的音乐节目,做成了观众心中的“清流担当”。

记得有次录节目,年轻选手为了“博眼球”,在改编老歌时加入了大量电子舞曲元素,还振振有词说“这样才够潮”。台下的刘欢没直接批评,反而拿起谱子,轻声问了句:“你听过原版歌手录音时,耳机里那口气的颤动吗?加了太多鼓点,那口气被淹了,歌里的‘魂’去哪了?”说完,他当场清唱了原版的一小段,没伴奏,没技巧炫技,就是用最本真的声音,把歌词里的故事唱进了每个人的心里。那段表演后来被观众剪成片段传到网上,标题是刘欢一句话,让我听懂了什么是“歌的魂”。

更让人意外的是,他从不端着“前辈”的架子。有次后台休息,年轻选手围着他说想学“高音技巧”,他却摆摆手:“你们先别急着飙高音,去蹲天桥底下,听听卖唱的大爷唱流浪歌,那声音沙哑却带着劲头,那是生活给的底气。”说完他还掏出手机,放了自己早年在北京街头听到的录音,嘈杂的人声里,一个大爷的北国之春断断续续,却听得在场所有人都红了眼眶。有人说“刘欢上综艺是掉价”,可他却用行动证明:真正的实力,从来不需要靠“装”来维持,把音乐教得接地气,把做人的道理藏在故事里,这才是“艺术家”最珍贵的“真”。

二、歌坛“常青树”的“固执”:十年不发新歌,却把每首老歌都唱成了“活化石”

2010年前后的华语乐坛,数字音乐正冲击着传统唱片行业,新人拼着发EP、赶潮流,刘欢却做了一件让“粉丝急跳脚”的事——他宣布“暂时不发新歌”。消息一出,评论区炸了:“刘欢是不是江郎才尽了?”“现在都不发歌了,是不是过气了?”

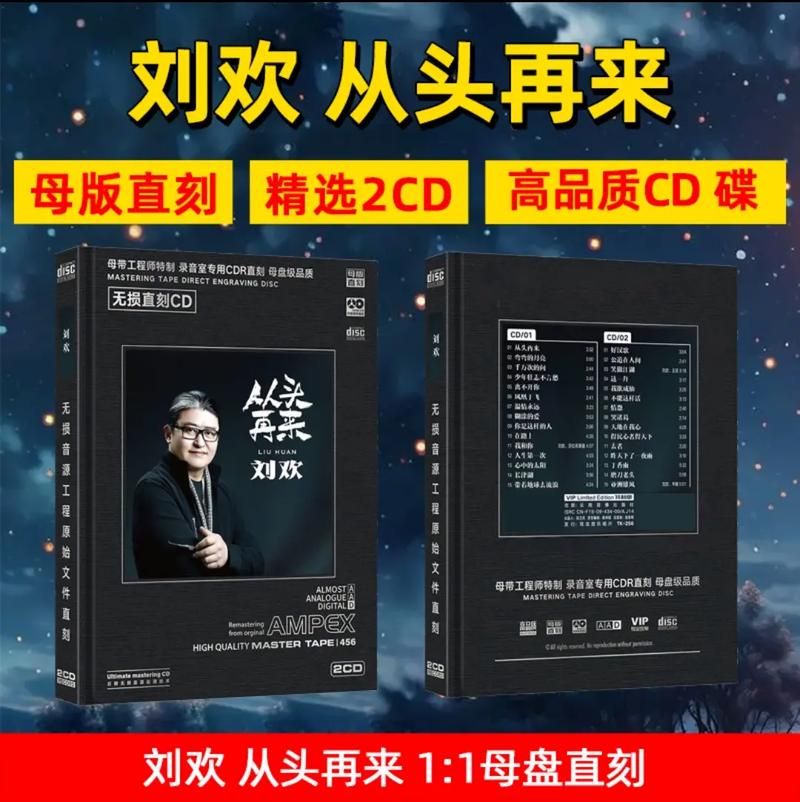

可只有真正懂音乐的人才知道,刘欢不是“不发歌”,而是把每首歌都当“孩子”养。2010年,他筹备了一场名为“欢歌·岁月”的全国巡演,翻唱的全是跨越年代的经典:罗大佑的光阴的故事,他加入了评剧的念白;邓丽君的月亮代表我的心,他用钢琴伴奏,唱得温柔得像在哄一个孩子;甚至还有一首从头再来,这首歌他早在2003年就唱过,可2010年的版本里,他特意加了段男声合唱,台下无数中年听众跟着唱到哽咽——那代人经历过下岗、奋斗,这首歌唱的哪是歌词,分明是自己的半辈子。

有记者问他:“为什么总翻唱老歌?不担心被说‘没创意’?”他笑了笑,指了指台下的观众:“我唱歌是给谁听的?不是为了拿奖,不是为了证明自己,是为了让那些跟着这首歌长大的人,能在旋律里找到回家的路。”那场巡演,他跑了18个城市,每场下来都累到失声,却从没推迟过一场。因为在刘欢心里,音乐不是“快消品”,而是可以穿越时间的信件,歌手要做的,不是追着潮流跑,而是当好那个“送信人”,把歌里的故事、岁月的情感,稳稳地送到听众心里。

三、讲台之外的“另类影响力”:他把音乐课变成了“人生课”

很多人不知道,2010年的刘欢,除了歌手、综艺导师的身份,还有一个“隐藏身份”——中国人民大学音乐系的客座教授。每周三下午,他都会准时出现在大学的教室里,给非音乐专业的学生们上西方音乐史。

这门课没有PPT,没有板书,他就坐在讲台上,抱着一个旧吉他,从巴赫的平均律讲到披头士的Hey Jude,从歌剧的发展讲到摇滚乐的叛逆。有次讲到“音乐与社会的关系”,他没讲理论,反而给学生放了段自己2008年在汶川灾区录的视频:废墟前,一个穿着校服的小姑娘,用破旧的口琴吹着我和我的祖国,刘欢蹲下来,轻轻跟着哼唱,眼眶泛红。“你们看,”他对学生们说,“音乐什么时候都不是高高在上的艺术,它是人的心跳,是废墟里长出来的小花,是绝望里能抓住的光。”

有个后来成了音乐记者的学生,在文章里写:“刘欢老师的课,教会我们的不是怎么‘唱歌’,而是怎么‘做人’——唱歌要真诚,做事要踏实,哪怕只是给对口琴的声音和声,也要尽百分之百的力。”2010年,他的学生中有人组建了校园乐队,想做原创音乐却被人嘲笑“不现实”,刘欢知道后,特意跑去学校听了他们的演出,演出结束后,他拍着那个学生的肩膀说:“别管别人说什么,心里有歌,就大声唱出来,这个时代,需要不那么‘聪明’但足够‘较真’的声音。”

写在最后:真正的“艺术家”,是把日子过成了诗

2010年的刘欢,没有制造什么惊天动地的“大新闻”,没有登上热搜,没有成为流量焦点,可他却用最朴素的方式,告诉了我们“艺术家”三个字真正的重量:不是舞台上的光环,不是奖杯的堆砌,而是对音乐的敬畏、对生活的热爱,对后辈的提携,对岁月的沉淀。

现在再回头看那一年,也许我们才明白:刘欢从没“过气”,因为他活成了音乐本身——不争不抢,却自带光芒;不被定义,却能穿越时间。就像他在2010年某次采访里说的:“我永远是个音乐爱好者,不是什么‘大师’,只要还能听到好歌,还能唱给想听的人听,这就够了。”

或许,这才是2010年的刘欢,留给整个娱乐圈最珍贵的“内容价值”:真正的厉害,从来不是锋芒毕露,而是把热爱熬成日常,把专业刻进骨血,然后,静待花开。