提到刘欢,你脑子里第一个跳出来的是什么?是好汉歌里"大河向东流"的豪迈嘶吼,是爱的奉献中"只要人人都献出一点爱"的温暖旋律,还是春晚舞台上那个永远戴着黑框眼镜、穿着朴素T恤的音乐教父?

但你有没有想过,如果去掉所有音乐标签,他其实是个在镜头前藏了十几年的"戏痴"?从配角到主角,从文艺片到现实题材,他演的角色或许没有爆款光环,却像暗处的火种,总在你不经意间烧出一个让人心头一震的瞬间。

从"歌神"到"戏痴":他到底藏了多少年?

很多人不知道,刘欢的演员生涯,几乎和他的音乐高峰期同步。

1996年,当他凭借弯弯的月亮火遍大江南北时,他接了人生第一个影视角色——电影北京深秋的故事里的小学音乐老师。戏份不多,只有三场戏:在教室里教孩子唱送别,在走廊里低头改作业,在暴雨里护着一个迷路的学生回家。没有台词的惊艳,没有刻意的煽情,可很多年后,看过电影的观众还记得,他改作业时钢笔在纸上划出的沙沙声,比当时流行的一半情歌都让人动容。

那时候有人劝他:"刘老师,您这嗓子演什么戏啊,多费劲。"他却笑着说:"唱歌是让耳朵舒服,演戏是让心里舒服。"

这一藏,就是二十几年。

后来他陆续在人间正道是沧桑里演共产党人瞿恩,在甄嬛传里给果郡王做配音(虽然不算表演,但角色塑造深入人心),在老炮儿里演医院里的老专家,连台词都没几句,可冯小刚导演拍完拍他的肩膀:"你懂,这角色就该是你这样,像块温吞的玉,看着普通,摸着才知分量。"

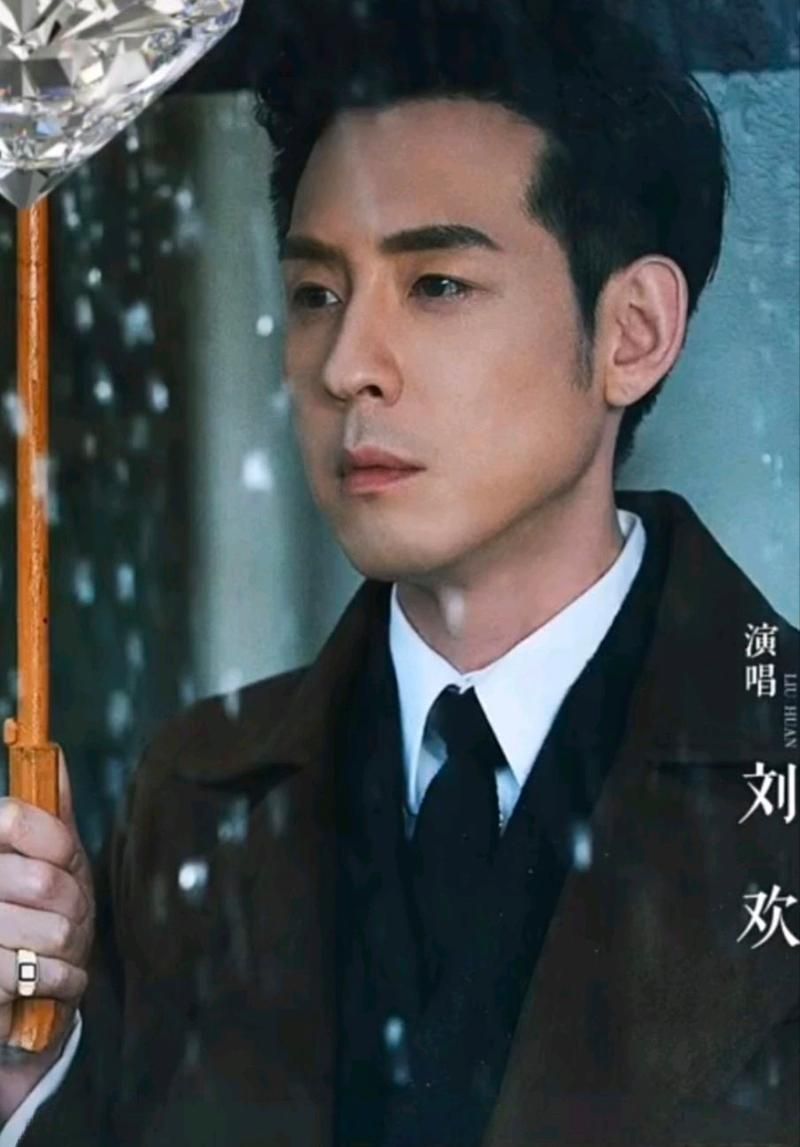

直到悬崖之上的东野圭吾原著改编,他演地下党负责人"老周",那个在雪地里和子对暗号、为了保护同志甘愿牺牲的中年男人,才让观众第一次惊呼:"原来刘欢能演戏!还是演这么带劲的!"

他演老周时已经55岁,为了符合角色吃不饱饭的憔悴感,硬生生瘦了15斤。最绝的是一场雪夜戏,他倒在雪地里,嘴角带着血沫,眼睛却望着天,嘴里含混地哼着国际歌的调子——那是导演张艺谋特意加的戏,因为他知道刘欢年轻时就爱唱这首,演起来带着本能的虔诚。

他演的角色,从"不抢戏"到"不演人"

刘欢选角色有个怪癖:绝不演"完美人设"。

在知否知否应是绿肥红瘦里,他演盛家的"老爷"盛纮,不是传统大男主的强势或深情,就是个有点怕老婆、疼闺女、为家族生计发愁的"中年人"。朝堂上他要谋生存,家里他要平衡妻妾矛盾,对女儿明兰表面严厉其实掏心掏肺,有场戏他给明兰讲"一个人要藏得住事",说着说着突然红了眼眶——那是盛纮想起自己在官场上吃的亏,却舍不得女儿重蹈覆辙,刘欢没哭,可眼里的心疼比哭还戳人。

很多观众说:"我讨厌盛纮的和稀泥,可刘欢演出来,我突然就懂他了。"

这大概就是他作为演员的本事:不演"好人坏人",只演"活人"。

去年拍县委大院的梅晓歌,演个即将退休的县委书记,整天在村里跑项目、劝农民拆迁、跟班子吵架,脸上永远带着疲惫,说话时总不自觉地挠头发——那是刘欢自己的习惯,他说梅晓歌这个角色就是"把心掏出来干活的人",所以他不用刻意设计动作,骨子里的轴和韧,比任何表演都有说服力。

导演孔笙评价他:"刘欢演戏,就像泡茶,初看不起眼,越品越有味。他不会用技巧讨巧,但他会在每个细节里塞进'人味',那是演不出来的。"

为什么"歌手刘欢"总盖过"演员刘欢"?

其实刘欢从来不在乎谁记得他是演员。

有次采访,记者问他:"您觉得唱歌和演戏,哪个更能代表您?"他想了想,笑着说:"都不代表,我代表我。"

是啊,他可以是舞台上的歌者,用声音唱尽人间百态;也可以是镜头前的演员,用眼神和动作藏起千万种人生。他从来不是靠"流量"吃饭的艺人,而是凭"喜欢"做事的"乐子人"——喜欢唱歌,就唱到老;喜欢演戏,就接个让自己琢磨的角色;喜欢什么,就折腾什么,不问结果。

所以下次当你听到好汉歌,别只记得"大河向东流",想想那个在北京深秋的故事里改作业的音乐老师;当你看到县委大院里的梅晓歌,也别觉得这只是个"老干部",那是刘欢用十几年时间,在镜头前悄悄"长出来"的角色。

毕竟,能把自己活得像戏的人,演什么都是真的。

只是不知道,下次当他站在镜头前,会不会又有观众惊呼:"原来刘欢还会演戏?"

而他会笑着说:"我一直都在啊,只是你没注意。"