1994年的香港红磡体育馆,人声鼎沸的演唱会间隙,后台的电视机里正循环播放着北京人在纽约的主题曲千万次的问。磁带机是香港本地监制特意准备的,说是“想听听内地的‘大哥大’怎么唱这种带着悲怆的大气”。屏幕里,刘欢抱着吉他,头发有些凌乱,声音却像蓄满洪水的闸门,每一个字都砸在人心上。刚好走过后台的罗大佑停下脚步,靠在门边听完整首歌,后来跟媒体说:“那声音,不是唱出来的,是‘扛’出来的——香港乐坛缺这种‘扛得住’的力量。”

一、初相遇:当“内地教父”遇上“东方之珠”

很多人不知道,刘欢和香港的缘分,比千万次的问更早。1988年,央视同一首歌的前身新星音乐会在北京录制,26岁的刘欢刚凭少年壮志不言愁火遍大江南北。其中一期的合作方,是香港著名音乐人顾嘉辉。那天后台,顾嘉辉听完刘清唱的重整河山待后生,特意走到他面前,用带着粤语口音的普通话说:“你的声音,有内地音乐里少有的‘根’——不是西洋的根,是我们中国自己的根,但又能让香港人听出‘共鸣’。”

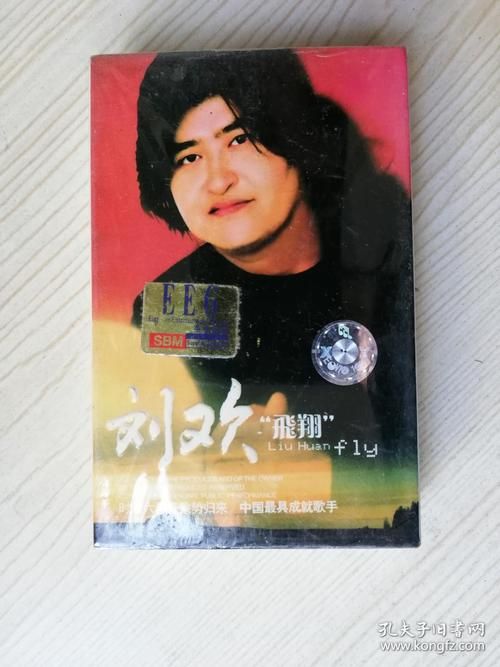

这句话成了刘欢日后和香港音乐圈合作的“暗号”。90年代的香港乐坛,正是“天王天后”的黄金年代,张学友、张国荣、王菲们的歌像台风一样刮遍亚洲。但香港的音乐人心里清楚,他们的市场终究太小,华语音乐的“大格局”在内地。而刘欢,正是内地音乐与香港市场之间的那座桥。

1992年,香港导演严浩筹拍股疯,想找一位既有市场号召力又能驾驭市井气的歌手唱主题曲。选来选去,想到了刘欢——彼时他的好家伙心中的太阳已经成了内地KTV的必点曲目,更重要的是,他的声音里没有偶像派的“脂粉气”,反而带着一股让港人觉得“实在”的浑厚。于是,刘欢为股疯献唱了上海滩之后的又一首“城市之歌”奢求得太多。歌里那句“就算输得精光也不哭,只怕真心辜负”,后来成了香港股市崩盘那年,许多散户嘴里的“口头禅”。

二、“未竟的合作”:为什么刘欢没在香港开个唱?

翻看香港媒体的娱乐版,总能看到对刘欢的“惦记”。1995年,东方日报曾做过个专题刘欢为何不来红磡?,里面列了三大猜测:一是档期太满,他在央视综艺大观的录制脱不开身;二是“性格使然”,香港记者说他“低调到不像大明星”;三是“路线不合”,香港乐坛讲求“快消”,刘欢却总在做“慢工出细活”的专辑。

但真相或许更简单。刘欢后来在一次采访里提过:“香港的歌迷很热情,但我总觉得,我的歌还没准备好‘征服’他们。”那时候的他,正沉迷于中国传统音乐的融合实验——跟古籍专家研究诗经的吟唱,跟中央音乐学院的教授探讨西方美声与民谣的嫁接。1997年,他推出专辑记住,里面有一首去日苦多,用京剧念白打底,搭配苏格兰风笛编曲,香港电台的DJ听了直摇头:“这歌能听懂的人,恐怕比能听懂粤语歌词的人还少。”

倒不是香港乐坛不接受“实验”,而是刘欢的“实验”太超前。香港音乐人黄霑当年评价他:“刘欢的厉害在于,他唱流行歌,却不让流行歌‘俗’;你听他的弯弯的月亮,以为是抒情,其实是用民谣讲市井人情;听好汉歌,以为是山歌,其实是把戏曲的‘韵’藏进了旋律里——香港不是不想听,是怕‘跟不上’。”

三、香港乐迷的“白月光”:为什么他从未“过时”?

时间拉到2023年,香港音乐人赵增熹在一场内地音乐论坛上放了一段旧视频:是1998年刘欢在香港参加公益金百万行的画面,他穿着简单的白衬衫,唱从头再来时,台下有位头发花白的老阿姨跟着唱,唱到一半抹眼泪。“你看,”赵增熹指着视频说,“过了25年,为什么还有人记得这个画面?因为刘欢的歌声里,没有‘明星’的距离,只有‘人’的温度。”

香港乐迷对刘欢的偏爱,从没因为他“常驻内地”而减少。2010年,上海世博会香港馆邀请刘欢压轴表演,结果有上千位香港歌迷凌晨5点就排队等入场,有人举着“刘欢,香港人等你好久”的牌子。那天他唱了香港,我的爱人(香港作曲家罗大佑为回归创作的作品,但从未公开演唱过),唱到最后一句时,台下突然有人用粤语喊“刘欢,我爱你”,他愣了一下,然后笑着说:“谢谢你们的厚爱,其实我一直觉得,香港是我的‘半个家’。”

如今,香港乐坛早已不是当年的“黄金时代”,但只要提到“华语音乐殿堂级的声音”,刘欢的名字总会和罗大佑、林子祥、许冠杰并列在一起。香港音乐评论人冯礼慈说得对:“香港人喜欢刘欢,不是因为他唱了多少首‘金曲’,而是因为他让我们知道,华语音乐可以有这样的‘厚度’——不是跟着西方跑,也不是守着旧,是扎在泥土里,又能长出参天大树。”

四、跨越三十年的回响:当“白月光”照进现实

2024年,刘欢在综艺歌手里重唱了千万次的问。镜头扫过台下,有位来自香港的观众举着牌子,上面写着:“三十年前我在红磡等你,三十年后我在电视前看你。”那一刻,刘欢的声音突然有些哽咽:“其实我一直没敢忘记,香港的音乐人们跟我说过,华语音乐的根,在海峡两岸,也在东方之珠。”

或许,当年刘欢和香港的“合作未竟”,本身就是一种“圆满”。他没有在香港开个唱,却用一首首歌在香港乐迷心里建了座“永久博物馆”;他没有刻意融入香港市场,却让香港音乐人从他的声音里,看到了华语音乐的另一种可能。

就像北京人在纽约里那句经典台词:“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱。”而对刘欢和香港而言,他们从未“抵达”过彼此的核心市场,却用音乐,把对方变成了自己心底的“白月光”——遥远、明亮,足以照亮前行的路。

这,或许就是最好的“相遇”。不是轰轰烈烈的“绑定”,而是各自精彩,却永远记得,曾有人在东方之珠的灯火下,为你的声音驻足。