不知道你有没有发现一个奇怪的现象:同样是选秀节目里走出来的音乐天才,同样是能把中国风唱出惊艳感的嗓音,有人能像陈年佳酿,越老越有味;有人却像夏日雷雨,轰轰烈烈一场,就再无声息。比如刘欢和霍尊。

你可能会说:“这俩人怎么能比?刘欢是乐坛大神,霍尊只是选秀选手啊。”可你细想:霍尊2014年凭卷珠帘一战成名,那会儿多少人惊呼“千年等一嗓”,说他会是下一个刘欢;但10年过去,刘欢还在歌手舞台上用实力惊掉下巴,霍尊却早已消失在大众视野,甚至有些作品都被人遗忘了。这中间,到底差了什么?

刘欢的“轴”:把音乐当成信仰,而不是流量

先说刘欢。你想想,从1987年少年壮志不言愁火遍大运河两岸,到现在2024年还在做音乐、教学生,他火了快40年,却从来没什么“人设崩塌”的八卦。为什么?因为他骨子里就透着一股“轴”——对音乐的轴。

记得歌手2020吗?60岁的他唱连环套,从高音到低音无缝切换,表情 management 堪比教科书,可谁又知道他当时因为肥胖,膝盖已经疼到需要打针?可他说:“音乐面前,没什么借口。”早年拍北京人在纽约,主题曲千万次的问录了27遍,导演都劝“差不多得了”,他偏不:“这句情绪不对,重来!”

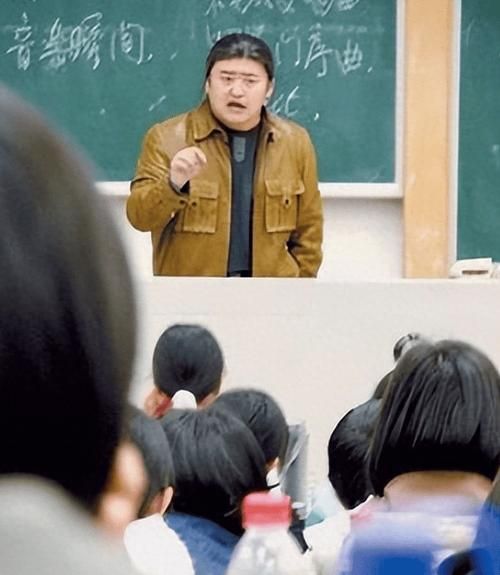

这种“轴”,让他把音乐当成了信仰,而不是赚钱的工具。你看他做中国好声音导师,别的导师纠结选手的“话题性”,他只琢磨“这首歌唱得有没有灵魂”;他给学生上课,讲乐理能从讲台唱到讲台,嗓子哑了都不歇,他说:“你们别觉得老古板,音乐这东西,基本功差一点,上台就现原形。”

更难得的是,他从不迎合市场。早年间有人劝他:“你能不能写点口水歌?好赚钱。”他直接怼:“音乐人要是只想着赚钱,那不如去卖酱油。”所以,无论是弯弯的月亮的温润,好汉歌的豪迈,还是从头再来的厚重,他唱的都是自己想唱的,是能让人记住一辈子的东西。这种人,在娱乐圈活成“不老神话”,不是没道理的。

霍尊的“飘”:把天赋当成资本,而不是起点

再说霍尊。2014年,中国好歌曲舞台,他一开口唱卷珠帘——“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”,整个世界都静了。那嗓音,空灵得像从水墨画里飘出来,连刘欢都当场拍板:“这首歌,我帮你!”

那时候的霍尊,简直是“天选之子”:出身音乐世家(爸爸是上海沪剧团演员),从小学京剧,嗓音条件绝佳,还写得一手好歌。卷珠帘拿下了年度金曲,他一夜之间从“音乐少年”变成“霍尊”,代言、综艺、影视剧邀约纷至沓来,连春晚都请他登台。

可你看他后来的路,却越走越窄。从卷珠帘到天行九歌,他一直在唱中国风,却总觉得少了点什么——是卷珠帘惊艳世间的灵气,还是那股“要么不做,要么做到极致”的劲儿?好像都没有了。

有人说,是因为他太“轴”,非要坚持“小众审美”,不迎合市场。可真的是这样吗?你去翻翻他后来的采访,总透着一股“我天赋异禀,你们凡人不懂”的傲气。有一次有评委点评他“编曲有点复杂”,他直接回:“这是我的风格,你们不懂。”

说白了,他不是坚守初心,是把天赋当成了“免死金牌”。有了卷珠帘的成功,他就觉得自己可以“躺赢”,没必要像刘欢那样“台下死磕”;有了粉丝的追捧,就觉得可以脱离市场,活在自己的“小世界”里。可娱乐圈哪有什么“躺赢”?今天你靠着天赋惊艳,明天就有新人用实力把你挤下去。可惜霍尊到明白的时候,已经太晚了——后来因为一些争议事件沉寂,复出后再也没有当年的热度,那些曾经为他疯狂的粉丝,也逐渐散了。

巅峰与低谷之间,差的从来不只是天赋

可能有人会说:“刘欢赶对了好时候,霍尊生错了年代。”可你仔细想想,同样在流量时代走红的人,为什么有人能像周杰伦、孙燕姿一样,红了20年依然有人爱?有人却像流星,一闪就没了?

答案其实很简单:巅峰与低谷之间,差的从来不只是天赋,而是对“音乐”这两个字的敬畏心。

刘欢有天赋,但他更知道“天赋是用来扎根的”——所以他会花十几年打磨专辑,为了一首歌查遍古诗;霍尊有天赋,但他却觉得“天赋是用来炫耀的”——所以他会沉浸在“天才”的标签里,忘了音乐的本质是“打动人”。

刘欢面对诱惑时,会问自己:“这能让我离音乐更近吗?”霍尊面对诱惑时,会想:“这能让我更红吗?”前者成就了“歌者”,后者困住了“偶像”。

说到底,娱乐圈从来不缺“天才”,缺的是“愿意把天才熬成经典”的人。刘欢用40年告诉我们:真正的强大,不是一鸣惊人,而是始终如一的热爱和脚踏实地的坚持;而霍尊的遗憾,则像一面镜子,照出了所有“一夜成名”者最需要警惕的事——别让天赋,毁了你本该更远的路。

所以你看,同样是站在人生岔路口的天才,为什么有人能走出星光大道,有人却走进了死胡同?答案,或许就藏在他们对待音乐、对待自己的那颗心里吧。