说起刘欢,大多数人脑子里第一个跳出来的词可能是“歌王”——不是那种舞台上耍帅的“王”,是真正用嗓子、用情怀、用音乐征服了几代人的“殿堂级”人物。他的好汉歌弯弯的月亮千万次的问,几乎刻在80后、90后的DNA里。但要是有人问你:“你见过刘欢聊天是什么样吗?”估计不少人得愣一下:舞台上那么稳重的一个人,说起话来也那么“端着”?

直到打开锵锵三人行一期期旧节目,你才会发现:原来那个在音乐世界里“指点江山”的刘欢,到了谈话桌前,不仅不“端着”,反而像个“话痨”兼“段子手”,跟窦文涛、许子东他们你一言我一语,聊起音乐、人生、社会,既风趣又通透,藏着太多被舞台光环遮住的“真东西”。

一、锵锵里的刘欢:不是“嘉宾”,是“老友”拼图里的那块“活化石”

锵锵三人行这档节目,骨子里就是“围炉夜话”的调性:窦文涛是“话题串子”,许子东是“理性担当”,梁文道是“文化视角”,嘉宾来来去去,但最有意思的,往往是那些“跨界”来的——刘欢就是典型。

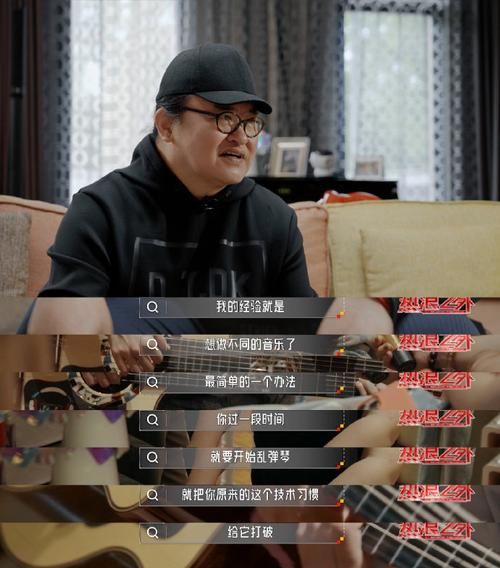

记得有期节目聊“音乐产业的没落”,窦文涛抛出问题:“现在年轻人都不买唱片了,是不是音乐不行了?”换成别人,可能开始分析大数据、讲商业模式,刘欢倒好,先摆了摆手:“你们这说法就不对,音乐什么时候‘行’过?我小时候学音乐,老师都说‘搞音乐得准备饿死’,现在至少能吃饱了,这算不算进步?”

一句话把全场逗乐,也不是故意搞笑,是他骨子里那种“实在”——对音乐的了解,不是查资料来的,是从小在琴房摸爬滚打、在录音棚熬夜熬出来的。他聊起当年录制好汉歌,为了找“江湖气”,特意跑到乡下听老艺人吼山歌,“那声音糙得很,但里面有股劲儿,现在的录音棚里做不出来”。说到兴起,还顺手哼了两句,没伴奏,清唱,却比CD还抓人,许子东在旁边感慨:“刘欢你这不是‘聊音乐’,这是‘活教材’啊。”

他聊自己更绝。有次被问“为什么不上综艺”,他挠头挠得像只“金毛”:“我上台就紧张,综艺节目动不动要‘表现’,我这人一紧张就爱说胡话,上次有个节目让我‘即兴唱歌’,我张嘴就唱了段青藏高原,导演在后台直跺脚——说好的温情慢歌呢?”自嘲得理直气壮,一点没有“歌王”的包袱,反而让人觉得亲切:原来台上那么稳的人,私下也会犯这种“迷糊”。

二、聊音乐,更聊“人”:那些被舞台藏住的“柔软”和“较真”

要说刘欢在锵锵里最打动人的,从来不是他聊了多少专业乐理,而是他聊“人”时的样子。有次节目请了一位年轻民谣歌手,聊到“原创音乐如何生存”,那歌手挺丧,说“现在写歌没人听,不如去写口水歌”。

刘欢没急着安慰,反而讲了自己刚出道的事:“1986年,我写了一首歌叫我为你骄傲,给当时的一个歌手,人家嫌太‘文艺’,直接扔一边。我当时气得要命,现在想想,人家凭什么要唱你的?你还没到那个份儿上。”说着说着,声音低了下去,“做音乐啊,得耐得住性子,你把人做好了,歌自然会有人听。我当年熬了十年,才有人听我的歌,现在年轻人想几个月就红?哪有那么容易?”

这话听着“鸡汤”,但从他嘴里说出来,就特别有分量——因为他自己就是这么熬过来的。后来那歌手眼睛亮了,说“刘老师您说得对,我还是好好写歌去吧”。

这种“较真”不只在音乐上,聊到社会热点,他也有自己的“拧巴”。有次讨论“流量明星能不能代表中国音乐”,他直接开炮:“流量代表什么?代表市场,不代表艺术。就像满大街的网红店,生意好,但你能说它比老字号更有味道吗?音乐是老火慢炖的功夫,不是爆炒出来的。”这话一说,网上炸了锅,有人说他“酸”,有人觉得他说了实话,但锵锵的观众都记得:说这话时,他手里端着茶杯,语气平静,就像街坊邻居聊天,该说什么就说什么,不藏着掖着。

三、为什么是刘欢?为什么是锵锵?

其实刘欢上锵锵的次数不算多,但每次都像“老朋友来做客”。这大概就是因为锵锵的“真”和刘欢的“真”碰到了一起。

锵锵三人行从不需要嘉宾“端着”,它欢迎的是有独立思考、能聊几句真话的人;刘欢呢?做了几十年音乐,见过太多浮浮沉沉,早就把“名气”看透了——台上台下,他都是那个“爱音乐更甚爱自己”的人。所以他们在节目里聊得那么自在:聊音乐产业的“虚火”,聊年轻人的“焦虑”,聊艺术的“初心”,没有剧本,没有套路,就是几个有想法的人凑在一起,你一言我一语,把复杂的事儿聊透了,把严肃的话题聊笑了。

这种“真”,现在太难得了。现在的综艺,要么是“秀恩爱”的套路,要么是“制造矛盾”的剧本,哪还有锵锵那样“围炉夜话”的松弛?哪还有刘欢那样“敢说真话”的实在?所以回头看那些旧节目,才觉得格外珍贵:它让我们看到一个立体的人——刘欢不仅是“唱好汉歌的歌王”,更是个会犯傻、会较真、会为年轻音乐人着急的“老大哥”;也让我们明白,好的谈话节目,不需要多么华丽的舞台,只需要几个“真”人,凑在一起,说点“真话”。

所以再问一遍:除了好汉歌,刘欢在锵锵三人行里藏了多少“宝藏”对话?答案大概是:藏着他作为一个“音乐人”的柔软,作为一个“过来人”的智慧,更藏着一个“真实的人”该有的样子——不端着,不迎合,有脾气,更有温度。

或许这就是最好的“人设”:活成自己,比什么都强。