你说,什么样的歌能叫“神曲”?

是短视频平台循环播放45秒就爆火,却在三个月后就无人问津的口水歌?还是靠魔性旋律洗脑,翻唱版本比原作更有记忆点的“网红神曲”?

可提到刘欢的歌,你却发现“神曲”这个词好像有点单薄——那些传唱了几十年的旋律,根本不是靠“魔性”二字能概括的。从好汉歌的“大河向东流”,到弯弯的月亮的“弯弯的月亮我的脸”,再到从头再来的“心若在梦就在”,刘欢的“神曲”从来不是匆匆过客,而是刻进中国人DNA里的时代回响。

好汉歌的“土”与“神”:凭什么让28岁的小伙子和68岁的老头都能跟着吼?

1998年,水浒传播出,片尾曲好汉歌一夜之间火遍大江南北。那时候谁家没个VCD,电视机里放的不是“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,就是“路见不平一声吼,该出手时就出手”?

但你有没有想过,这首歌其实没“设计感”?没走当时流行的R&B,没用华丽的转音,刘欢就用最朴实的白嗓,吼出了一群江湖人的仗义。作曲家赵季平当时说:“不刻意追求技巧,就是要老百姓听着顺耳,跟着哼。”结果呢?28岁的年轻人听着觉得“够燃”,68岁的老人听着觉得“亲切”,甚至连刚学说话的孩子都能跟着“哇啦哇啦”比划两句。

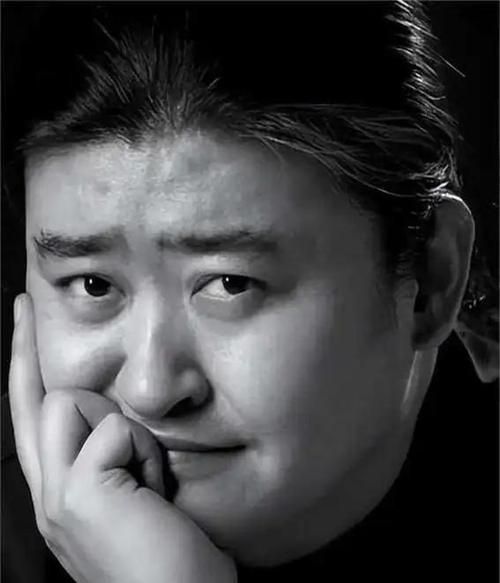

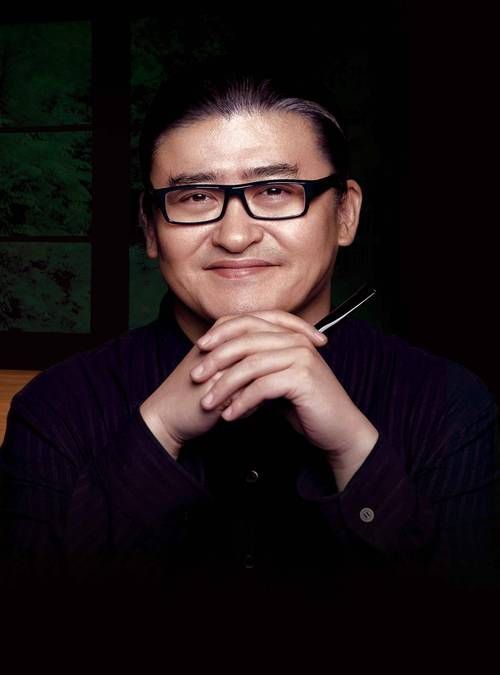

后来有人说这首歌“土”,可刘欢在一次采访里笑了:“土?老百姓爱听的就是好东西。我唱了这么多年歌,最骄傲的不是拿了多少奖,是菜市场卖菜的大妈都能跟着我唱好汉歌。”

弯弯的月亮:为什么30年后听,眼泪还是会忍不住掉?

如果说好汉歌是“江湖气”,那弯弯的月亮就是“烟火气”。这首歌1990年一出,直接成了“时代BGM”:歌词里的“弯弯的月亮,小小的桥”,唱的是南方的小镇,可听着听着,每个人心里都会升起自己的故乡——是奶奶纳凉的蒲扇,是放学回家的小路,是夜空中最亮的那颗星。

刘欢唱的时候没刻意煽情,声音里的沙哑像岁月磨出来的包浆,一句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,把对时光的感慨、对故乡的思念,揉得平平淡淡,却刀刀扎心。

直到今天,30年过去了,这首歌还在各种场合被翻唱。有人说“每次听都像回到小时候”,有人说“现在在城市里加班,突然听到这首歌,眼泪就忍不住掉”。为什么?因为它不是“网红神曲”的快消品,而是藏着一代人共同的青春密码,触到你心里最柔软的地方。

从头再来:当生活给你一巴掌,这首歌是递过来的纸巾

2000年代初,国企改革潮下,多少下岗工人站在人生的十字路口,迷茫、无助。这时候,从头再来火了。没有华丽的旋律,只有刘欢那沉甸甸的声音:“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生豪迈,只不过是重头再来。”

这首歌不是“喊口号”,而是像个大哥在拍你的肩膀:“别怕,日子还能过,路还能走。”当时有个下岗工人后来回忆:“那时候我每天在公园里散步,就听这首歌,听着听着就觉得,是啊,天塌不下来,从头再来就对了。”

刘欢说:“唱歌不是光展示技巧,是要给普通人力量。”他自己的经历也印证了这一点——1990年代查出血管瘤,手术后在轮椅上休养了一年,却没放弃音乐。如今60多岁,体重超标,一开口却依然能唱出“昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东”的通透,和“从头再来”的坚韧。

刘欢的“神曲”到底“神”在哪?

现在回看,刘欢的歌从来都不是“神曲”——它不刻意迎合流量,不玩转音搞噱头,就扎扎实实用旋律讲故事,用情感戳人心。

“神”在接地气:他的歌里有老百姓的日子,有江湖的仗义,有故乡的月亮,有重头再来的勇气,不端着,不装腔作势;

“神”在经得起时间:三十年过去,好汉歌还能当BGM,弯弯的月亮还能催泪,从头再来还能给人力量,不是因为它“火过”,而是因为它“活过”;

“神”在刘欢对音乐的“笨”:他拒绝流量,拒绝快餐式创作,宁可用白嗓唱出真感情,也不用技巧堆砌虚假的“高级”。

所以你说,刘欢的“神曲”到底神在哪?可能就像他说的那样:“歌是唱给人听的,不是唱给奖杯听的。能让老百姓记住,能陪大家走一段路,就足够了。”

下次再听到“大河向东流”,或是“弯弯的月亮”,不妨跟着哼两句。你会发现,那些刻进DNA里的旋律,从来都不是什么“神曲”,而是我们这一代人的青春,是我们血脉里的中国气派。