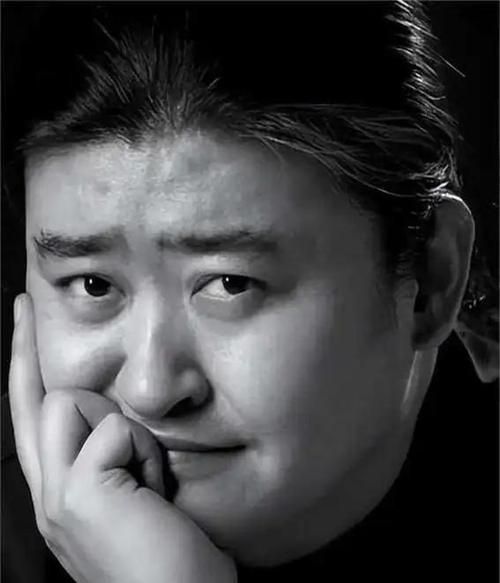

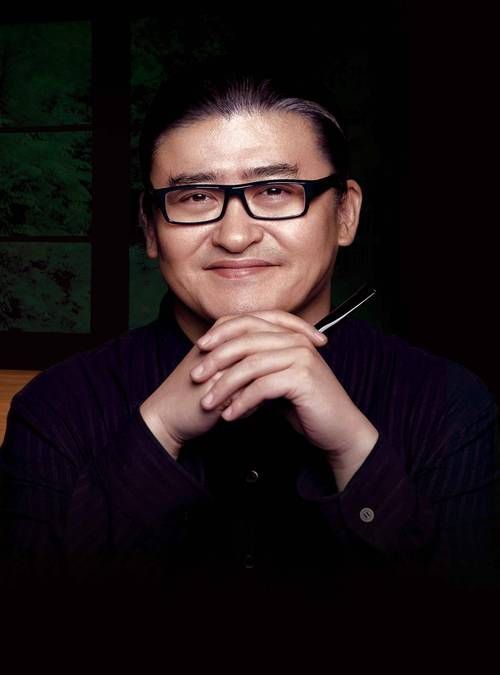

26岁唱红好汉歌,41岁把我和你唱成世界记忆,63岁的刘欢似乎总在春晚这个亿万瞩目的舞台上,给观众准备着“意料之外、情理之中”的礼物。但比起那些刻进时代旋律的歌曲,更让人难忘的,是他藏在表演细节里的人情味儿——是三十年来从不被流量裹挟的清醒,是对舞台始终如一的敬畏,更是那句“我只想好好唱歌”背后,给浮躁娱乐圈的一剂定心丸。

第一份礼物:1998年的“狂飙”,却藏着对传统的敬畏

1998年春晚,27岁的刘欢站在舞台中央,一件深色中山装,一副金丝眼镜,手里没有话筒支架,只用最稳的气息吼出“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。那一年好汉歌火遍大江南北,连出租车广播循环的都是这段旋律,但很少有人知道,为了让这首歌既有水浒的豪迈又不失文化底蕴,刘欢带着团队翻遍了水浒传原著,甚至专门跑到山东访察民间小调,把“啊咿呀哦”的衬词处理得既有山野气韵又不显粗俗。

后来他采访说:“流行音乐不是瞎吼,得有根。这‘根’对中国人来说,往往是藏在老调子里的。”这种对传统的敬畏,成了他后来所有“礼物”的底色——2008年和莎拉·布莱曼合唱我和你,他没有用花哨的转音,而是让中音区的沉稳带着“北京欢迎你”的包容;2020年时隔20年再登春晚唱好汉歌,改编的版本里多了段京剧念白,他说:“时代变了,但好汉的‘义气’不能变,得让年轻人听出这歌的魂儿。”

第二份礼物:话筒支架上的“叛逆”,和对“流量至上”的无声反抗

这些年,春晚舞台越来越“精致”:歌手们身后是炫目的LED屏,脚下是升降舞台,甚至有人为了抢镜头特意设计“互动环节”。但刘欢偏不。从1991年第一次登上春晚唱弯弯的月亮开始,他就有个习惯——如果不需要大幅度走动,话筒支架一定立在舞台最中间。

2019年他唱奉献,61岁的头发已有些花白,却坚持站着唱完整首歌,连道具话筒架都没撤下。后来有年轻演员问他:“欢哥,现在都讲究和观众‘零距离互动’,您怎么还老老实实站着?”他笑了笑:“唱歌哪用那么折腾?观众是来听声音的,不是看你跑来跑去的。能把每个字送到耳朵里,比什么都强。”

这份“叛逆”,其实在对抗娱乐圈的浮躁。当有人靠话题、绯闻上热搜,他却把时间花在练声上——每天雷打不动练两小时气息,为了唱好蒙古长调,跟着内蒙古老师学了一年“诺古拉”技巧;当有人刻意晒豪宅、豪车,他却穿着洗得发白的牛仔裤接受采访,说:“歌声是我的饭碗,也是我的心事,和那些东西有什么关系?”

第三份礼物:给观众的“安全垫”,和一颗永远真诚的赤子心

2021年,刘欢因健康原因公开要减少工作量,但这两年但凡有重要场合,总能看到他的身影。2023年某次音乐节,他在台上唱千万次地问,唱到“千万里,千万里,我一定要回到我的家”时,突然停下来对观众说:“抱歉,有点激动——家是什么?是你不管走多远,知道有人在这里等你。”台下一片掌声,有人红了眼眶。

有人说他“太感性”,但熟悉他的人都知道,这正是他最动人的地方:从不把自己当“明星”,只当成“唱歌的人”。有次后台遇到小歌迷紧张得说不出话,他蹲下来说:“别怕,我第一次上台也这样,你唱得比我当年好多了。”有回采访,记者问“您觉得什么是成功”,他指着手机里粉丝弹幕里“刘欢老师,您的歌陪我走过失恋”这句话说:“能让普通人觉得‘这歌懂我’,就是我最大的成功。”

这些年,我们总说“娱乐圈变了”,刘欢的春晚“礼物”好像也没变——依旧是稳稳的歌声,依旧是不张扬的态度。但细想之下,这份“不变”里藏着最珍贵的“变”:当流量来来去去,有人在舞台上的“人设”换了又换,他却始终用歌声告诉我们:真正的艺术,从来不需要靠噱头支撑;真正的“礼物”,是把心掏出来,和观众一起感受岁月里的情与义。

也许这就是为什么,无论过去了多少年,我们听到刘欢的声音,还是会心头一暖——因为这歌声从来不是“表演”,而是他用半生时间,给每个平凡人准备的人生“礼物”。