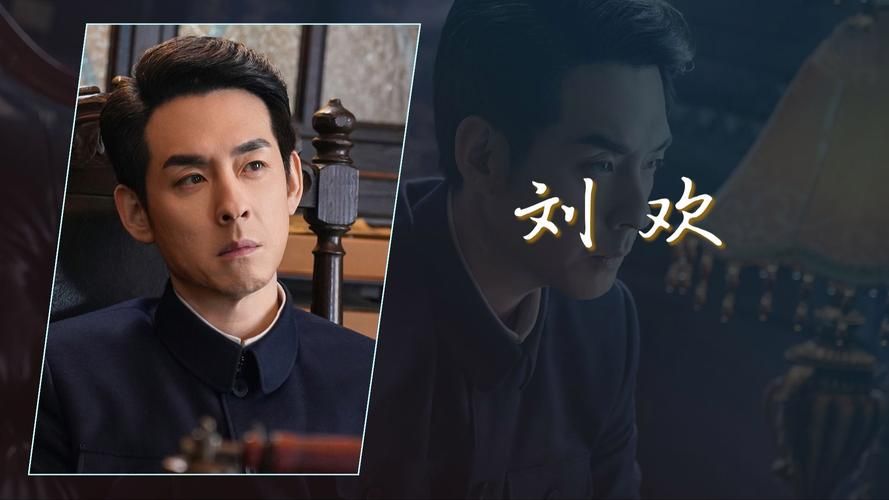

在华语乐坛,刘欢是一个绕不开的名字。他像一座沉稳的山,无论流行风向如何吹,始终在音乐的疆域里按自己的节奏跋涉。有人叫他“音乐教父”,有人念他好汉歌的豪迈,但少有人仔细琢磨——当这个在央视舞台上唱了三十年“大河向东流”的歌者,说出“我从来不是潮流的追随者,只是个对声音较真的匠人”时,他的“狂”,究竟是一种怎样的“流”是一种怎样的存在?

一、从“校园歌手”到“时代之声”:他走的从来不是“捷径”的“狂”

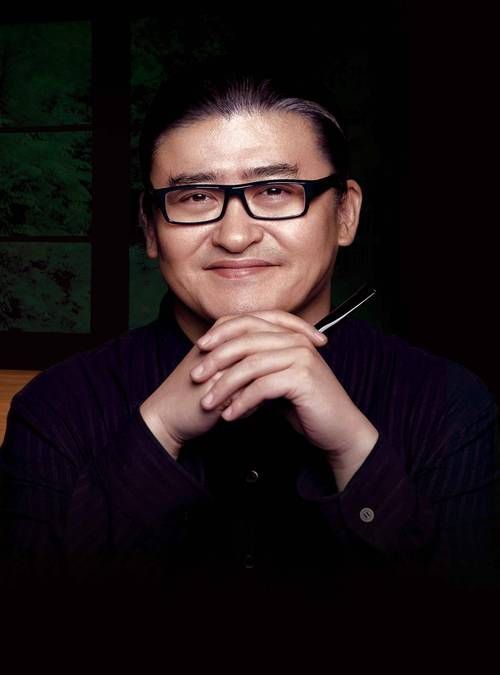

1987年,北京国际奥林匹克音乐节上,一个戴黑框眼镜的年轻人站在舞台上,唱了一首少年壮志不言愁。那一年,他28岁,不是科班出身的“明星”,只是国际关系学院的一名英语老师。但当他开口,台下评委和观众都愣住了——没有花哨的技巧,却用最浑厚的声线,把少年人的意气风发和时代的苍茫感唱得直抵人心。

这首歌后来火遍全国,成了无数人的青春BGM。但刘欢没被“一夜爆红”冲昏头。接下来的几年,他拒绝了无数商演和“偶像”路线的邀约,转头扎进了中央音乐学院的课堂,师从声乐系教授郭淑珍系统学习美声。“别人说我‘傻’,放着轻松的赚钱路不走,非要跟自己过不去。”多年后他在采访里笑,“可我就是觉得,声音这东西,是老天爷给的饭碗,得对得起它。”

这种“狂”,是对专业的偏执。90年代初,当港台流行乐涌入内地,无数歌手开始模仿“甜腻”的唱腔时,他却把美声、民族甚至摇滚的元素揉在一起:弯弯的月亮里,他用民谣的叙事感打底,高音处却藏着美声的爆发力;千万次的问里,摇滚的嘶吼与抒情旋律交织,硬生生把北京人在纽约的主题唱成了时代的追问。那时的乐评人说:“刘欢的声音,像一把钝刀子,慢慢磨,却能磨进人心里。”

他不是不知道“潮流”在哪里,只是他选择了做“逆流”的那一个——不为迎合市场,只为守住自己对“好音乐”的笨拙定义。

二、身体里的“狂流”:与病痛较劲的“不认命”

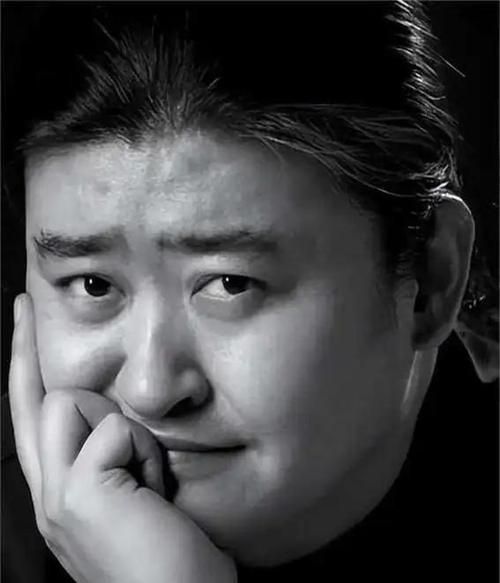

如果了解刘欢的近况,你会发现这个“狂”字,还藏着另一种重量——与身体的“较劲”。2013年,他被查出患有脂肪肝,医生警告必须减肥,否则会影响健康。当时的他体重超过200斤,连走路都费劲。但刘欢没找“捷径”,而是给自己定下“魔鬼计划”:每天跑步十公里,戒掉所有主食和甜食,连最爱的大闸蟹都不敢碰。

“最难的时候,跑完步瘫在地上动不了,就想吃口热的。”他在朗读者里回忆,“可一想到两个孩子,想到还能再唱几年,就又爬起来了。”一年后,他瘦了60斤,从“胖大叔”变回了当年舞台上意气风发的模样。这不是减肥成功的故事,而是一个52岁男人的“狂”——不向年龄低头,不向病痛妥协,哪怕过程再痛苦,也要拼一把。

这种“狂”也藏在他的音乐里。2018年,他参加歌手,为了改编从前慢,连续一周泡在录音棚,反复改写旋律,连咳嗽都带着调子。“有人说‘刘欢你没必要这么拼’,可我就是觉得,经典的东西,得对得起听众的耳朵。”那场演出,他穿着简单的西装,站在聚光灯下,沙哑的声线里多了岁月的沉淀,却依旧有当年唱少年壮志不言愁时的力量——这不是技巧的堆砌,是一个人对音乐、对观众,始终不肯敷衍的“较真”。

三、娱乐圈的“清流”:他为何总能“狂”得恰到好处?

如今的娱乐圈,流量为王,炒作不断,但刘欢却像个“异类”——从不参加真人秀,很少发微博,连社交媒体账号都是助理代管。有人说他“高冷”,可熟悉他的人都知道,他的“狂”,从来不是孤芳自赏,而是一种清醒的自我坚守。

有一次,某真人秀节目邀请他做导师,开出天价酬劳,但他看完节目模式就拒绝了:“这节目都是炒话题,音乐本身倒成了配角。我现在站台上,万一教坏了年轻人,怎么对得起当年教过我的老师?”还有一次,某品牌找他代言,产品刚上架就被曝出质量问题,对方想让他“糊弄一下”,他直接把代言费全退了:“钱可以不要,名声不能臭了。”

在流量时代,他像个“执拗的老工匠”,守着自己的“音乐作坊”,慢慢打磨作品。他为甄嬛传唱凤凰于飞,为了一个“儿”字的发音,反复录了27遍;他为三国演义写滚滚长江东逝水,翻遍史料考证“白发渔樵”的音韵,让历史的沧桑感藏在每一个音符里。有人说他“慢”,可正是这份“慢”,让他的作品过了十年、二十年,听来依旧不过时。

“娱乐圈的水太浑,但我是‘流’啊,得是清的。”他曾在采访里说,“狂不是嚣张,是知道自己要什么,然后‘狂’奔着去追;流不是随波逐流,是带着自己的方向,慢慢淌成河。”

结语:刘欢的“狂流”,是娱乐圈最稀缺的“底气”

如今,60岁的刘欢很少出现在公众视野,偶尔露面,也是为了支持年轻音乐人。“现在的好苗子太多了,就是缺个会发声的人。”他说这话时,眼里有光——那是一种对音乐纯粹的热爱,一种对行业深沉的责任感。

其实刘欢的“狂”,从来不是孤芳自赏的对抗,而是向内的坚守:对专业的坚守,对初心的坚守,对良知的坚守。在这个人人求“快”、求“红”的时代,他用三十多年的“慢”和“笨”,告诉所有艺人:真正的“流”,不是跟着潮流走,而是带着自己的方向,淌成一条能滋养别人的河。

当我们在听好汉歌时会跟着唱“大河向东流”,在听千万次的问时会想起“我曾走过的路”,或许就是在那一刻,我们读懂了刘欢的“狂流”——它不是喧嚣的浪花,而是深埋地下的泉,默默涌动,却滋养了整个华语乐坛的根系。

这样的“狂流”,难道不正是娱乐圈最需要的“底气”吗?