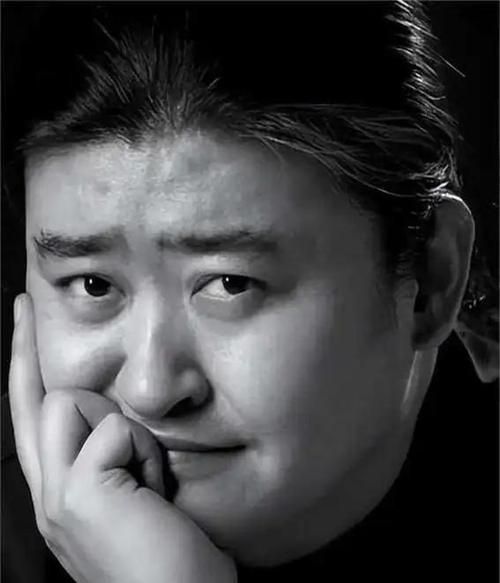

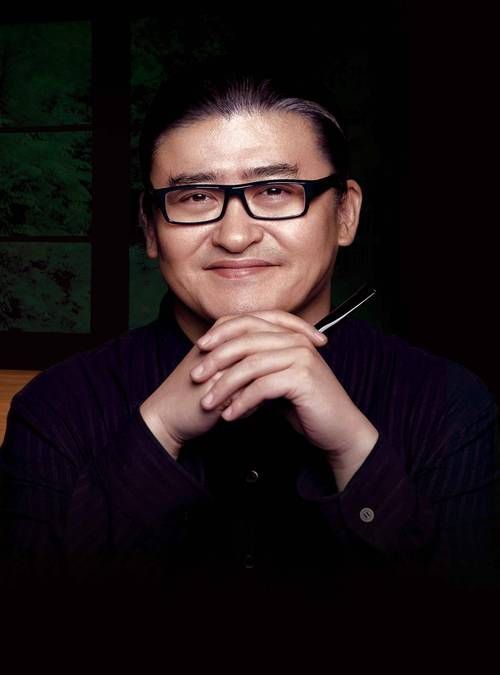

如果说90后的青春有“BGM”,那刘欢的歌声一定是片尾那曲必定的前奏。守着电视机看水浒传时,听到“大河向东流啊,天上的星星参北斗”就知道鲁智深的故事要暂告一段落;盯着甄嬛传大结局,当“红颜旧”的琵琶声一起,手里的纸巾都忘了擦——仿佛只要刘欢一开口,这剧就算“散场”了,心里却空落落的。

但你有没有想过,为什么偏偏是刘欢?他的声音里,到底藏着多少能让观众“闻声识剧”的魔力?

从“大河向东”到“红颜旧”:嗓音里装着整部戏的灵魂

刘欢的片尾曲,从来不是“唱完就行”的附属品。每次他开口,都像把整部剧的精气神都揉进了歌声里。唱水浒传的好汉歌,那嗓音不是细高的“流行唱法”,而是带着黄土高原的粗粝感,像梁山好汉的嗓门一样敞亮,“路见不平一声吼”的豪气直接从音响里喷出来,连片尾滚动的演员表都跟着铿锵起来。

到了甄嬛传,“红颜旧”里藏着后宫女人的悲凉。“本来无一物,何处惹尘埃”的词被他唱得轻飘飘又沉甸甸,像甄嬛站在碎玉轩前回望走过的路,既是放下,也是“放不下”。更绝的是北京欢迎你,刘欢作为“主唱”之一,却在片尾独唱“北京欢迎你,梦想在千里之外”,那声音里有北京人的敞亮,更有“这里是家”的温度——听着听着,就觉得2008年的夏天好像还在眼前。

他从不“赶旋律”,却总让旋律“长在剧情里”

现在的片尾曲,不少是“流量歌手”唱的,旋律抓耳,但听多了总觉得“千篇一律”。刘欢的曲子却不一样:他从不刻意“年轻化”,也不追求“神曲”,却总能让旋律和剧情长在一起。

重案六组的风雨彩虹铿锵玫瑰,片尾响起时,警察们刚破完案,在警车里相视一笑,歌声里的“付出过的心动,都是美丽的痕迹”刚好接住那种疲惫又骄傲的情绪;大明王朝1566的海阔天空,唱的是海瑞的清高,也唱了那个时代文人的倔强,片尾字幕滚动时,歌声像一把刀,剖开了历史的厚重和无奈。

声音里的“仪式感”:他让“片尾”成了“舍不得散场”

很多人可能没注意:刘欢的片尾曲,从来不是“唱完就停”。他总在尾音上留点“余味”,像导演给的最后一个镜头,让观众有“再回味一下”的时间。

甄嬛传片尾,红颜旧的最后一个音落下时,镜头会切到故宫的红墙绿瓦,仿佛在说:“故事结束了,但宫里的日子还照常。” 好汉歌唱到音乐渐弱,只剩下“嘿,嘿,嘿”的呐喊,像梁山好汉在招手:“兄弟们,下辈子再一起聚义。”这种“仪式感”,现在的很多片尾曲比不了——他们太急着让观众“切下一个视频”,却忘了“曲终人散”本该有的余温。

为什么现在听刘欢的片尾曲,还会眼眶发热?

或许是因为,他的歌里藏着中国人的“集体记忆”。小时候不懂好汉歌的“生死至交”,长大后才明白,那是兄弟间“两肋插刀”的纯粹;以前听红颜旧,只觉得旋律好听,现在才听懂“繁华转眼凋谢”的无奈。

更难得的是,刘欢从不用“技巧”堆砌情绪,他的声音里全是“真”。唱我和我时,“我就是我,是颜色不一样的烟火”唱得坦荡,像告诉每个普通人:“你本来就很好。” 这样的歌声,怎么会不让人记住?

所以下次再看老剧,当刘欢的歌声在片尾响起,不妨别急着换台。你听的不只是片尾曲,是一个年代的缩影,是你走过的青春,也是藏在声音里,从未远去的“中国故事”。