这几天刷社交媒体,总能刷到“兰州刘欢案件”的词条。点进去一看,评论区吵得不可开交——有人对着歌手刘欢的照片骂“德不配位”,有人喊着“严惩凶手”,还有人翻出他20年前的采访截图,说“早就看出他不是好人”。可仔细搜搜新闻,所谓的“涉案”主角,压根不是唱好汉歌的那个刘欢。

这让我想起前几年的“成都四十九中事件”,也是因为名字相似、信息碎片化,硬生生把一场悲剧变成了网络暴力狂欢。娱乐圈最不缺的就是“名字梗”,可当这个名字和“案件”挂钩时,我们到底是在关心真相,还是在消费流量?

先给不了解的朋友捋一捋:近期兰州警方通报了一起刑事案件,嫌疑人姓刘,名中带个“欢”字,年龄、籍贯都和歌手刘欢对不上。但不知道哪个自媒体先起了头,用了“兰州刘欢涉案”的标题,后面就跟了一堆“刘欢出事了?”“娱乐圈干净吗?”的引战评论。结果呢?真正的当事人还没被核实清楚,歌手刘欢的微博底下已经涌进上万条骂声,连他女儿直播间的弹幕都在刷“你爸爸是罪犯”。

这事儿怪谁?怪自媒体断章取义?怪网民跟风吃瓜?都有。但更深层的,是我们对“公众人物”的宽容度,是不是早就被流量扭曲了?这些年,明星的私事被翻来覆去当谈资,谁的童年照被扒出来“分析性格”,谁的朋友圈被截图“解读人品”,甚至连他们喝杯咖啡、遛个狗,都能分成“人品好差”两派。可换个角度想,如果“兰州的张三涉案”,我们会联想到隔壁邻居的张三吗?大概率不会。可一旦沾上“名人”的光,名字就成了标签,事情还没定性,舆论的审判席已经搭好了。

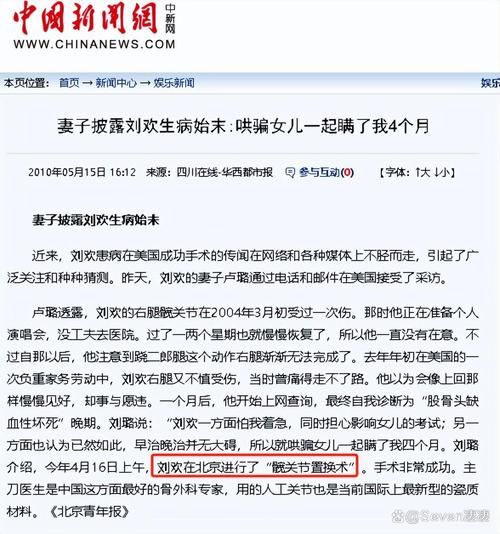

更讽刺的是,歌手刘欢本人这些年几乎零绯闻,大部分时间都在做慈善、搞音乐,甚至因为身体状况发福被网友调侃“变胖了”。可现在呢?就因为一个同名,他二十年积攒的好感度,几天内就被网络上的“正义使者”踩得粉碎。这让我想起一个老话:“造谣张张嘴,辟谣跑断腿。”可问题是,真相跑得再快,也追不上谣言的速度——当“兰州刘欢”和“涉案”绑定,大多数人只会记住“刘欢=犯法”这个错误等式,至于后面澄清的“同名不同人”,早就被信息洪流冲走了。

作为混娱乐圈十几年的运营,我见过的“乌龙事件”比吃过的饭都多。当年某导演重名,就因为另一个导演酒驾,他的评论区直接变成“抵制垃圾作品”;某演员同名,碰上同名人涉黑,她的粉丝后援会硬生生被当成“洗地组织”。这种“名字连坐”,本质上是对个体最基本的尊重都忘了——我们连“先搞清楚是谁”都懒得做,就急着站队、骂人,好像这样就能显得自己“眼里揉不得沙子”,是正义的化身。

可正义从来不是跟着情绪跑的。如果每次热点事件,我们只顾着发泄情绪,不去等一个调查结果,不去区分“同名”和“同人”,那终有一天,我们都会成为网络暴力的受害者——毕竟,谁也不能保证,自己的名字永远不会和负面新闻撞车。

说到底,“兰州刘欢案件”给我们提了个醒:吃瓜可以,但别急着啃皮;追热点可以,但别丢了脑子。在信息爆炸的时代,守住“不传谣、不信谣”的底线,比当一个“键盘侠”重要得多。毕竟,真相或许会迟到,但不会缺席;而那些因为误会流下的眼泪,永远擦不干。

最后问一句:当“刘欢”不再是那个唱“大河向东流”的歌者,只是一个和我们一样的普通人时,我们还会如此轻易地把“罪名”扣在他头上吗?