这几天刷短视频,总能刷到像我这样的人的翻唱——有人抱着木吉他坐在宿舍楼下唱,有人举着手机在地铁上哼,声音里有沙哑的疲惫,却像被什么轻轻揪住了耳朵。这首歌火了不是意外,它把“普通人的不甘”唱得太透:“像我这样优秀的人,本该灿烂过一生,怎么二十多年到头来,还在人海里浮沉?”

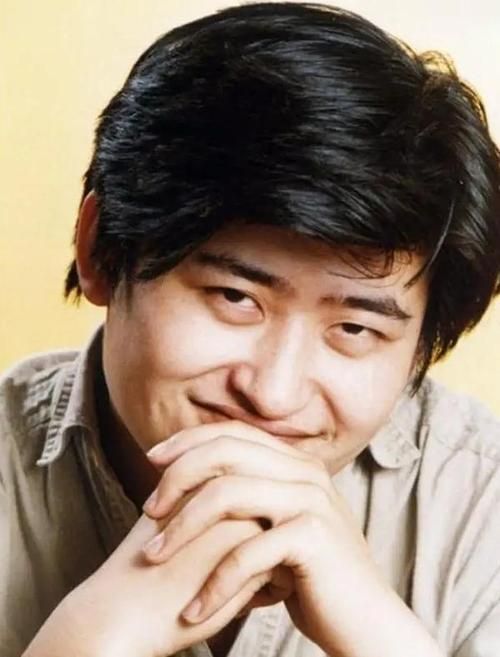

但很少有人注意到,几个月前综艺里刘欢对这首歌的评价,才是让它真正“破圈”的关键。当时一个年轻歌手唱完后,镜头切到刘欢,他摘下眼镜揉了揉眼睛,半晌说了一句话:“这首歌不是写出来的,是从生活里‘长’出来的。现在能写出这种歌的人,太少;敢唱出这种歌的人,更少。”

刘欢的“狠评价”:从“技巧”到“活着”的距离

你可能以为刘欢会夸“旋律好”“情感饱满”,但他偏不。他在音乐圈待了40年,拿遍国内外大奖,唱过弯弯的月亮好汉歌,也指导过中国好声音的学员,在他这儿,“音乐技巧”永远是排在后面的东西。

“现在很多歌,乍听很抓耳,仔细听就像纸糊的房子,漂亮但不‘活’。”刘欢曾在一次采访里说,“你听不到歌手的呼吸,感受不到他唱这句时心里在想什么。音乐得有‘体温’,得能让听众摸到创作者的汗毛——是紧张,是释然,还是不甘?”

像我这样的人恰好踩中了这一点。毛不易写这首歌时才24岁,刚从校园出来,在酒店做服务员,对着电脑改歌词改到凌晨。他没有华丽的转音,没有复杂的编曲,甚至故意用有些“笨拙”的咬字,把“多少人曾爱慕你年轻时的容颜”唱得像在跟自己对话。刘欢看中的,正是这种“不装”——不迎合市场,不炫耀技巧,就赤裸裸地把血露给听众看。

“他唱‘像我这样孤单的人,像我这样傻的人’,你听的是什么?是一个年轻人在跟自己较劲,也是所有在生活里跌打滚摸的人,在心里说的那句话。”刘欢在节目里说,“这种歌,你闭着眼睛听,能看见创作者的脸。”

为什么是刘欢说出这番话?

娱乐圈不缺“点评大师”,但能把“真诚”和“专业”捏在一起的人,屈指可数。刘欢的“权威性”从来不是靠头衔堆出来的——他年轻时就敢在音乐里加布鲁斯,把民族唱法和流行音乐拧在一起;50多岁上台,依旧会因一首好歌激动到拍桌子;即便听力下降,依旧能精准指出编曲里“贝斯少了一个泛音”的细节。

更难得的是,他懂“普通人”。很多人觉得他是“乐坛大神”,离我们很远,但他不止一次在节目里说:“我不在乎你唱得有多准,我只在乎你是不是在‘唱’自己。”他曾为一个唱民谣的歌手转身,理由是“你唱‘故乡’的时候,我闻到你老家的土腥味”;也曾在学员追求“高音炫技”时直接打断:“你先把‘想表达什么’搞清楚,再想怎么表达。”

所以当他评价像我这样的人时,说的话比任何“专业术语”都更有分量——因为他不是在“评价”,而是在“共鸣”。这首歌里藏着的那些“拧巴”“不甘”“不甘心认输”,刘欢年轻时也经历过。他30岁唱千万次地问,站在舞台上唱“外面的世界很精彩,外面的世界很无奈”,台下有人哭,他却知道:“歌者流泪,不是因为旋律多美,是因为唱出了自己心里没说出口的话。”

现在的音乐,缺什么?

如果往前推10年,像我这样的人可能火不起来。那时候的乐坛流行“神曲”,洗脑的节奏、朗朗上口的副歌,才是“爆款密码”。慢慢的,大家发现:歌越来越多,能记住的却越来越少;技巧越来越复杂,能打动人心的却越来越薄。

刘欢的评价,其实戳中了行业的痛点。他说:“音乐不是裹着糖衣的药,它本身就是药——可以是止痛的,也可以是提神的,但前提是,你得知道这药是给谁吃的,治什么病。”很多创作者现在太着急“成功”,忙着研究算法、迎合听众,却忘了问自己:“这首歌,我想对自己说什么?”

像我这样的人之所以能火,恰恰是因为它跳出了“成功学”的框架。它不教你怎么“优秀”,只说“我普通,但我还在挣扎”;它不给你“打鸡血”,却让每个听的人觉得:“原来不止我一个人这样。”这种“不完美的真实”,比任何“完美技巧”都更有力量。

最后想说:刘欢的坚持,就是音乐的温度

现在再看刘欢的那句评价——“从生活里长出来的歌”,突然懂了。他不是在批评谁,而是在提醒所有做音乐的人:别让你的歌变成“没有心跳的标本”。

就像他在歌手上唱忘情水,60岁的人站在舞台上,眼神里还是有20岁的热切。他说:“只要心里还有火,就能把歌唱活。”

所以下次当你听到一首歌想流泪时,别急着说“太好听了”。不妨想想:它是不是也像像我这样的人一样,让你看见了自己——那个在生活里努力发光的、像我一样的人。

因为最好的音乐,从来不是用来“听的”,是用来“活”的。