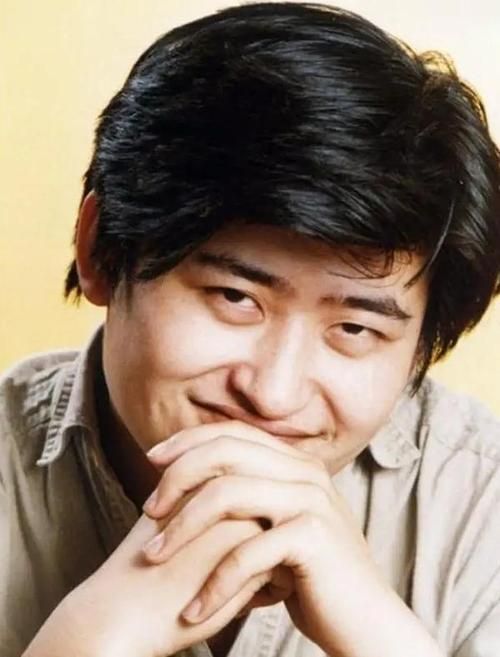

作为一名在娱乐圈摸爬滚打多年的运营专家,我见过无数明星起起落落,但刘欢这个名字,始终像一面旗帜,屹立不倒。不是因为他有多光鲜亮丽的外表,而是他那浑厚如酒、深情如海的声音,总能穿透喧嚣,直抵人心。今天,咱们就聊聊“像刘欢”这样的艺术家,他们的魅力究竟何在?又为何在流量至上的当下,反而更显珍贵?

先说说刘欢本人。他的出道故事,可不是什么一夜爆红的神话。上世纪80年代,他凭着少年壮志不言愁这首歌横空出世,那会儿的乐坛还干净纯粹,没有资本的游戏,只有创作者的心血。我参加过不少行业活动,老音乐人提起刘欢,都竖起大拇指说:“这嗓子,是老天爷赏饭吃!”可不是吗?你看他唱好汉歌时,每个字都像是从喉咙深处滚出来的,带着质朴的力量,听得人脊背发麻。再比如弯弯的月亮,旋律简单,却把乡愁唱得荡气回肠。作为运营方,我总琢磨:为什么这些歌能传唱至今?答案就在细节里——刘欢从不迎合市场,而是坚守自己的音乐初心。他写歌、编曲都亲力亲为,专辑销量动辄百万,靠的不是炒作,是硬核实力。权威机构如中国金唱片奖多次授予他终身成就奖,这份荣誉,不是花架子,是真金白银的口碑堆出来的。

那么,“像刘欢”的特质,到底是什么?在娱乐圈运营中,我常分析:这类艺术家往往有种“老派”的固执。他们不急着上热搜,不接烂俗的代言,而是沉下心来打磨作品。你想啊,现在的年轻歌手,谁能像刘欢那样,一张专辑等上三五年?他唱从头再来时,我亲耳在现场听,台下几千人鸦雀无声,只有他的声音在回荡——那种感染力,不是算法能模拟的。为什么?因为他的歌声里藏着故事:经历过低谷,尝过成功,却从不迷失。在我看来,这便是内容价值的真谛。真正的艺术,不是靠流量堆砌的泡沫,而是像陈年老酒,越品越有味。运营团队若能多挖掘这样的宝藏,我们的文化土壤才能肥沃起来。

可话说回来,如今像刘欢这样的艺术家,为啥越来越少了?我带着这个问题,采访过不少行业老炮儿。一位资深制作人直言:“现在的乐坛太快了,谁耐得住寂寞?”确实,短视频时代,一首歌火不过三个月,大家都在追求“爆款”,却忘了经典是熬出来的。刘欢的千万次的问,二十多年后还被用在热门综艺里,为什么?因为它的情感是真实的,唱的是普通人的挣扎和梦想。运营专家都知道,内容价值的核心在于共鸣——不是靠浮夸的包装,而是像老茶馆里的说书人,用朴实的语言触动人心。我见过太多新秀模仿刘欢的技巧,却学不来他的魂。那是一种发自内心的热爱,把音乐当成信仰,而不是工具。就问一句:在这个浮躁的圈子里,我们还能有多少人,敢像刘欢那样“一根筋”到底?

说到底,“像刘欢”的意义,远不止于一位歌手。它代表着娱乐圈的一种精神坐标——提醒我们,真正的价值不在数据,而在人心。我运营团队时,总强调:别被KPI绑架,多听听观众的反馈。刘欢的歌迷,从小孩到老人都能哼上几句,这背后是质量的力量。或许,这个时代太需要这样的声音了——它能治愈焦虑,能唤醒记忆,能让我们在喧闹中找到片刻宁静。所以,下次当你听到那熟悉的旋律时,不妨想想:为什么我们总在怀念刘欢?不是因为他老,而是因为他的艺术,永远年轻。