深夜的短视频平台总能戳中一些奇怪的神经。最近刷到好几个“假装吉他弹唱刘欢”的视频:镜头里,年轻人抱着木吉他,手指胡乱扫着几个简单和弦,扯着嗓子唱好汉歌或千万次的问,背景音还要刻意压低音域,模仿刘欢老师标志性的“烟酒嗓”,评论区却一片“好有味道”“这就是情怀”。

可真仔细看——吉他弦根本没按实,声音跑调得像跑调的老唱片,甚至连刘欢歌词里那种特有的叙事感都变成了硬挤的“沧桑”。突然就忍不住想:我们到底在模仿什么?是刘欢的歌,还是他身上那种“不用装,就是真”的音乐底气?

刘欢的歌,为什么总被拿来“假装”?

提到刘欢,脑子里冒出的从来不是“技巧”这两个字。是北京人在纽约里“千万里,我追寻着我”的苍茫,是好汉歌里“大河向东流”的痛快,是弯弯的月亮里“面孔多么亲切”的温柔。他的声音像一把钝刀子,不锋利,却一刀一刀能戳进人心里——没有花哨的转音,没有刻意的高音,就是用最朴实的嗓音,把一个故事、一种情绪,完完整整唱给你听。

可能正因为这份“朴实”,才让“假装”有了可乘之机。吉他弹唱门槛低,一把琴、一个麦克风,谁都能凑两句;刘欢的歌传唱度高,随便拎一句都有人跟着哼。于是“模仿刘欢”成了低成本博眼球的捷径:不用唱功,只要嗓音“粗”一点、动作“拽”一点,就能贴上“经典”“怀旧”的标签,收割一波点赞。

可真刘欢唱歌时,哪需要靠“假装”撑场子?早年他站在舞台上,西装革履,头发梳得一丝不苟,开口就是“苦涩的沙 吹痛脸庞的感觉”——那声音里是实实在在的生活阅历,是听过见过、哭过笑过后的沉淀。现在的“假弹唱”,学到的却只有“粗嗓门”和“随性”,丢了他歌曲里最珍贵的“真”。

当“模仿”变成“表演”,情怀还剩多少?

想起去年某选秀节目里,有个选手抱着吉他唱弯弯的月亮,开口就刻意压着嗓子,指甲在弦上乱刮,表情痛苦得像在受刑。评委问他为什么这样唱,他理直气壮:“刘欢老师的歌就得这么有‘故事感’。”结果台下观众都笑了——真正的故事感,从来不是装出来的苦情,而是你对歌词的理解,对旋律的尊重。

更讽刺的是,有些流量明星在综艺里“玩音乐”,也爱拿刘欢的歌当“道具”。吉他往怀里一抱,扫两个和弦,唱一句“天地之间有杆秤”,配个“我好认真”的表情,弹完立刻切镜头reaction,根本不管音准、节奏。最后还要装模作样说一句:“致敬刘欢老师。”可刘欢老师最反感的,或许就是把音乐当“秀场”。

真正的模仿,是学神韵,不是学皮相。就像有人翻唱从头再来,没经历过下岗潮的苦,却非要挤出“不屈”的表情,听着就假;有人唱好汉歌,没尝过江湖的险,却非要摆“桀骜”的姿态,看着就尬。刘欢的歌是“醇酒”,越品越有味,可现在很多人把它兑成了“可乐”,甜得发腻,却丢了原本的烈。

我们怀念的,到底是刘欢,还是那个“认真唱歌”的时代?

仔细想想,“假装吉他弹唱刘欢”的流行,或许藏着更深的焦虑。现在这个时代,太快了。明星上午塌房,下午就能上热搜;短视频15秒就能火一首歌,没人关心歌词是什么,只要“上头”就行。音乐成了“快消品”,连情感都开始“预制”——快乐要 packaged,悲伤要标准化,连“怀念”都能批量生产。

可刘欢的歌从来不是“快消品”。他唱千万次的问时,电视剧北京人在纽约正火着一群中国人在海外的迷茫与挣扎;他唱好汉歌时,央视版水浒传刚播完,108好汉的仗义还印在观众心里。他的歌和时代绑在一起,每个音符都带着当时的温度、空气里的味道。

现在我们模仿他,或许不是因为歌有多好听,而是怀念那个“一首歌能火十年”的年代,怀念歌手敢把“真实”当底气,而不是靠“人设”混饭吃。可“假装”永远学不来真实——就像你不能靠穿件西装就变成成年人,不能靠模仿沧桑就懂人生苦短。

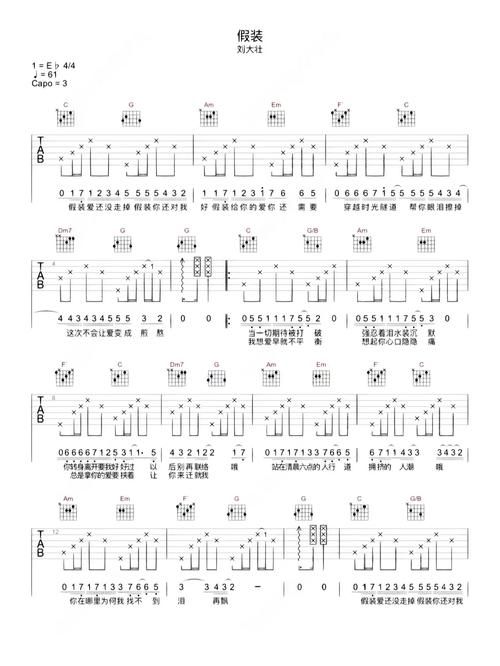

说到底,吉他弹唱刘欢,可以;但别“假装”。刘欢的歌不需要“表演”,它值得被认真对待:按准每一个和弦,唱清每一句歌词,哪怕跑调,哪怕嗓音不够“浑厚”,只要带着那份对音乐的真心,就比那些装腔作势的“假弹唱”动人一万倍。

毕竟,真正的情怀,从来不是演给别人看的,而是刻在骨子里的热爱。下次再拿起吉他,不如问问自己:我是想“假装刘欢”,还是想成为“刘欢的歌迷”?答案,或许在你拨动琴弦的第一个音里。